日本学界的台湾妈祖信仰研究

赖雅琼 吴光辉

厦门大学外文学院 两岸关系和平发展协同创新中心

摘 要:

围绕台湾妈祖信仰的研究, 百年来日本学界经历了以“历史学”、“人类学”、“文化学”为基本立场的学术性考察, 并逐步将多重性、多元化的视角加以整合,

构建起以“祭祀活动”、“都市观光”为未来趋势的综合性地域文化研究。这一研究在一开始带有浓厚的殖民主义色彩, 呈现为“异国情趣”式的考察,

到现今则成为以探究台湾妈祖信仰的文化价值与经济效应为目标的现实性研究, 体现了日本学界认识台湾的独特视角与基本特征。

关键词:

台湾; 妈祖信仰; 日本;

作者简介:赖雅琼, 女, 厦门大学外国语言文学博士后科研流动站博士后;

作者简介:吴光辉, 男, 通讯作者, 两岸关系和平发展协同创新中心成员, 厦门大学外文学院日语系教授、博士生导师。

基金:国家社科基金一般项目“日本学者想象与建构中国形象的研究” (15BWW022)

A Research on the Belief in Mazu in Taiwan by Japanese Academia

Lai Yaqiong Wu Guanghui

Abstract:

The Japanese academia has conducted investigations into the study of the

belief in Mazu in Taiwan for hundred years from such basic standpoints as

“historiography”, “anthropology”and “culturology”and established comprehensive

research on regional culture in the future view of “sacrificial activities”and

“urban tourism”by gradually integrating multiple and diversified perspectives.

The research bears a strong coloring of colonialism at the very beginning,

presenting a kind of the study of “exoticism”, and now it has evolved into a

practical research aiming to explore the cultural value and economic effect of

the belief in Mazu in Taiwan, which demonstrates the unique perspective and

basic characteristic of Japanese academia in their understanding of

Taiwan.

Keyword:

Taiwan; the belief in Mazu; Japan;

全球化时代, 探索“在地化” (Localization) 的历史形态与存在价值成为地域文化研究的一大热点。作为跨域性的“变异体”文化,

缘起于中国福建的妈祖信仰传播到了琉球、东南亚、日本等地区, 构建起以中国东海、南海为核心区域的妈祖文化圈。日本天理大学教授藤田明良认为,

妈祖作为诞生于中国福建省、始于宋代的海之女神, 其本质乃是一种源于中国的特殊信仰或者具道教性质的民间信仰。[1]由此可以确定日本学者眼中的妈祖或者妈祖文化的特征, 一是宋代源起于中国福建的民间信仰,

二是以海神为对象的、具有道教性格的传统信仰。

日本学者的妈祖研究, 最早可以追溯到江户时代 (1603-1867) 天文地理学家西川如见 (1648-1724) 在《华夷通商考》

(1695年) 一书中的记载。不过, 就台湾的妈祖信仰研究而言, 则可追溯到日据时期人类学家伊能嘉矩 (1867-1925) 撰写的《天妃即妈祖》

(1902年) 。该文发表于《台湾惯行记事》 (第2期第6号) 杂志, 这是一部带有浓厚殖民主义色彩的官方民俗杂志。日据时期所谓研究,

日本学者也不会站在一个客观、公正的学术立场。对此, 东京外国语大学教授三尾裕子曾指出, 日据时期台湾民间信仰研究的目的不过是为总督府的殖民统治服务,

并非是基于一个中立、客观立场下的学术性研究。[2]

时至今日, 日本学界围绕台湾妈祖信仰的研究层出不穷, 不仅视角多样、内容丰富,

研究方法亦不断呈现出新的变化或者特征。本文将追溯1895-2015年日本学者在该领域的研究, 站在学术史的梳理与重构的双重视角,

就研究成果展开学科性的、要点式的阐述与介绍, 并概述日本学者在这一领域的研究方法与内在特征。

一、学术史的梳理

日据时期, 日本学者的台湾研究大多仅重视台湾本身, 1945年之后, 研究重心转向区域经济研究、东亚社会研究等领域。就妈祖研究而言,

台湾的妈祖信仰几乎不曾进入日本正统的台湾研究序列之中。依据笔者的有限性考察, 在1895年至2015年期间, 日本学界站在历史学、人类学、文化学等多个学科领域,

就台湾的妈祖信仰展开的考察与研究, 累计发表著作、论文约50余部 (篇) , [3]且以论文为主,

带有碎片化、非系统化的基本特征。

1. 日据时期的台湾妈祖信仰研究

日据时期, 日本政府鼓动学界就台湾民俗文化展开实地考察,

收集情报以供总督府制定与之相应的殖民政策。以台湾总督府第四代民政长官———后藤新平为例, 为了在精神上加强对殖民地的统治, 借助所谓“科学”之名义,

后藤直接提出了“生物学法则”, 指出人类在身体、思想、政治等方面皆存在“进化程度”的高低,

故而有必要采取“科学”的手段来对被殖民者———台湾民众的文化水平进行考察。后藤新平的这一举措掀起了日本学界研究台湾民俗文化的风潮,

也带动了针对台湾传统民间信仰———妈祖信仰的研究。在“科学”的名义之下, 台湾文化被视为“非科学”乃至“非文明者”的存在。

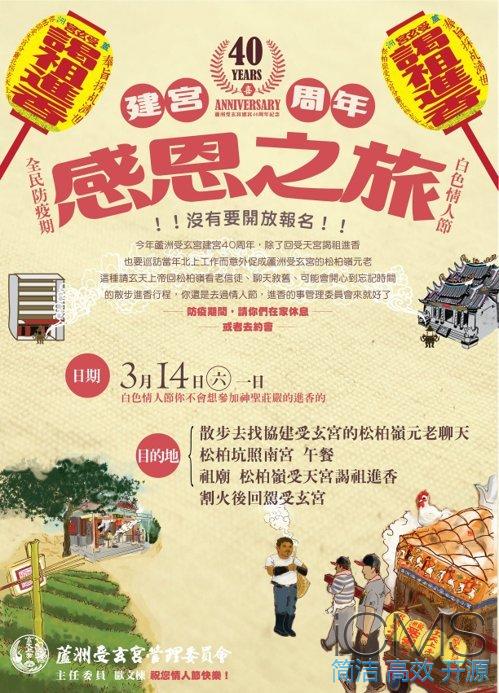

如图1所示, 第一次研究热潮出现在1936年到1945年间, 共发表研究论文9篇, 相当于1906年至1935年期间研究成果的总和。这一时期,

正是日本对殖民地台湾推动所谓“皇民化运动”的高峰期。1936年,

担任台湾新总督的预备役海军大将———小林跻造提出了“皇民化、工业化、南进基地化”的三大政策目标, 并凭借政权机器在台湾强力推行。[4]1937年“七七事变”爆发之后, 为了淡化台湾民众对祖国大陆的向心力,

日本殖民政府进一步强化“皇民化运动”, 强制台湾居民信奉日本神道教、参拜日本神社, 严厉打击当地民间信仰。因此,

这一时期日本学者研究台湾妈祖信仰的学术论文开始增多, 应该说响应了台湾总督府的“皇民化”政策, 进一步加强被殖民地民俗文化领域的研究,

以利于民间信仰的转移与改造。

图1 日本的台湾妈祖信仰的研究成果统计图 (单位:篇) 下载原图

数据来源:笔者基于《台湾民间信仰研究文献目录》 (林美容、三尾裕子, 东京外国语大学亚非语言文化研究所, 1998年)

、“汉珍数位台湾研究数据库”及厦门大学馆藏过刊《民俗台湾》、厦门大学区域研究资料中心、日本国立情报学研究所资料库、日本国立国会图书馆资料库等数据加以整理总结。

2. 战后日本的台湾妈祖信仰研究

1945年台湾光复之后, 大多数居住在台湾的日本历史学、人类学研究者返回日本, 基于战后的政治问题、经济问题,

日本学者难以持续对台湾民间信仰的考察, 故而该领域的研究陷入低迷状态。1952年4月, 日本政府与台湾蒋介石集团签订“日台条约”,

建立起所谓的“外交关系”。由于日本整体的政治决策为美国所左右, 学术领域的研究也趋向于欧美国家, 因此针对东亚、尤其对台湾的研究没有得到重视,

亦缺乏有力度的研究成果。[5]1988年, 蒋经国逝世之后, 李登辉接任国民党主席, 积极谋划与日本的交流合作,

日台进入“蜜月期”。与此同时, 时任日本首相的中曾根康弘提出要把日本从“经济大国”转变为“文化输出大国”, 日本学界亦借机将目光重新投向了台湾。这一时期,

日本学者不仅关注作为亚洲“四小龙”之一的台湾的经济问题, 还再次关注到以妈祖信仰为代表的台湾本土文化。1986年至1995年十年间,

日本学界围绕台湾妈祖信仰的研究论文总数多达10篇, 超过前40年研究成果的总和, 可谓第二个研究热潮。

如果说第二次热潮是基于文化渊源而得以兴起的话, 第三次妈祖信仰研究的高潮则是基于日本重振经济的国策而得以展开。2008年,

遭受“次贷危机”重创的日本政府为振奋经济, 大力推进“观光立国”, 日本学界亦积极响应并推动“观光学”领域的研究,

和歌山大学、琉球大学、东海大学等多所高校相继设立“观光学部”。在这一背景之下, 以“观光文化”、“观光经济”等作为新视角的地域民俗文化研究开始得到学术界的热捧,

出现了以“振兴地方旅游经济”为目标的民间信仰研究。同一时期, 台湾通过“妈祖绕境活动”、“妈祖文化节”、“妈祖进香团”等以祭祀妈祖为主题的系列宗教活动,

有效地带动了台湾旅游经济的发展, 这一现象引起日本学者、尤其是台湾民俗文化研究者的极大重视。由此,

台湾妈祖信仰在“都市观光”的新名义下迎来了第三个研究热潮。2008年至2015年, 日本学界在该领域的研究成果约10篇,

其中以“旅游观光”、“祭祀活动”为主题展开论述的文章占据半数之多。

概言之, 在一个多世纪里, 日本学者的台湾妈祖信仰研究呈现出极具时代性的特征:早期研究多是为台湾总督府的殖民统治服务,

缺乏客观、公正的学术立场;中期研究则迎合战后重建的所谓“日台邦交”与日本推动文化输出的国策,

呈现出多视角、多样化的特点;最新研究则是以振兴日本经济为终极目标、以日台文化交流为核心目的、以了解台湾本土文化为基本诉求的交叉学科研究。

二、多视角的台湾妈祖信仰研究

如上述, 日本的台湾妈祖信仰研究一直与政治、经济、地域文化等要素缠绕在一起, 构成了多重性、多样化的研究视角。那么, 站在学科的立场,

日本学界在该领域究竟是如何展开考察, 其研究对象或者研究方法呈现出什么样的变化, 这样的研究具有什么样的基本特征?在此, 本文将通过学科梳理,

就上述问题展开探讨。

1. 历史学视角

作为传统学科的延续, 历史学视角下的妈祖信仰研究, 主要以文献考证为方法,

依据妈祖的民间传说、历朝地方志、各个地域的庙记或者民间信仰的相关记载等,

围绕台湾妈祖信仰的历史渊源、发展历程、显灵事迹、历代朝廷封赐、传播过程、妈祖文化在台湾乃至东亚的影响等一系列内容进行考证。

整体而言, 日本历史学者的台湾妈祖信仰研究最初多是站在“殖民者”的立场, 以审视“异国情趣”的目光,

依托于民间神话传说展开对台湾民众妈祖信仰的介绍性叙述, 而后逐步发展为对台湾妈祖信仰发展史的专业性、全面性史学研究。1979年,

华裔日本学者李献璋《妈祖信仰的研究》 (泰山文物社) 一书的出版, 使得该领域的研究达到一大高峰。而后, 基于历史学视角的相关研究趋于弱化,

自2002年窪德忠的《妈祖信仰 (3) 台湾的妈祖信仰》 (《亚洲游学》第40期) 之后便少有独到的学术成果。

2. 人类学视角

作为有别于历史学、同时更接近于“海外民族志”的人类学研究, 在战后日本得到了充分的发展。日本人类学在草创期偏重考古学、自然人类学或体质人类学,

而后分为民俗学和民族学;殖民扩张时期在海外做调查研究的主要是民族学 (包括今天所说的考古学和体质人类学)

;二战后民族学转变为当今的人类学、文化人类学或社会人类学。[6]正如人类学研究者刘正爱所指出的, 西欧对非西欧国家的殖民统治造就了“人类学”这样一门学科,

战时的日本人类学 (民族学) 亦具有浓厚的殖民倾向, 从而给这一学科蒙上了深刻的阴影, 以至于“民族学”在战后日本大学教学课程上消失,

取而代之的是具有美国学术传统特征的“文化人类学”。[7]日本人类学家中生胜美教授曾在《殖民地人类学的展望》一书中,

就战时日本人类学与殖民统治之间的“共谋关系”展开深刻的批判与反思。[8]在此, 有必要提示一个标志性的历史事件。1903年,

日本人类学之祖———坪井正五郎策划了大阪劝业博览会的“学术人类馆事件”,

即“大阪博览会事件”。该博物馆展示厅再现了日本阿依努民族、台湾高山族、琉球人以及朝鲜、中国、印度、爪哇、土耳其、非洲等地的一批所谓“异人种”,

也就是“野蛮人种”的日常生活。[9]这是日本的台湾民俗文化研究中的一大历史事件,

潜在地为日本的妈祖信仰研究打上了一道“殖民化”的烙印。

日本人类学者的台湾妈祖信仰研究, 最早可追溯到1918年伊能嘉矩发表于《人类学杂志》 (第33期第6号)

的《台湾汉民信仰中的海神》一文。这一时期, 基于人类学视角的台湾妈祖信仰研究, 主要以田野调查为研究方法, 通过长期驻扎在台湾的村落、庙宇附近,

直接参与或近距离观察妈祖信仰相关活动的方式, 对之进行记录分析。以山本曾太郎的《朝天宫妈祖杂感》为例, 该文以北港朝天宫为对象展开考察,

记叙内容包括北港的地势、朝天宫的位置与内部构造、宫内妈祖像及其他神像的种类与数量、信徒的数量与分布、朝天宫妈祖庙的盛衰、烧金纸钱等进香仪式、信徒利用香灰或神符治病的行为及其心理作用、祭祀的仪式与祭神的种类、朝天宫所藏的经书什器宝物、管理人的身份工资等等,

详尽程度令人叹为观止。与此同时, 发表于日据时期的该文章也深受“殖民者”这一身份的影响, 在对北港朝天宫进行客观记叙的同时, 亦融入了个人“杂感”。该文指出,

台湾的妈祖崇拜是一种封建迷信, 相信神明能保佑其“一身一家”“万事平安”的思想极为“幼稚”, 特别是信徒服用香灰治病这一行为可谓迷信至极,

在“医学发达的今日”, “这种愚蠢的行为实在让人忍俊不禁”。[10]综上, 战时日本人类学者的研究, 或是带着“异国情趣”或者说“东方主义”的目光,

以实地考察的方式进行记录分析;或是站在“野蛮/文明”的对立结构来展开批判性的人类学考察。这类研究, 一方面积聚了客观翔实的考察资料,

另一方面则流露出作为殖民者的优越情绪。

战后的相关研究中, 学者基于田野调查, 重点针对妈祖信仰的由来、发展, 妈祖庙的源流、变迁等展开实证性考察, 将社会的历史性变化纳入研究视野,

使该领域的研究更加全面。例如, 爱媛大学教授矢泽知行的《中国·台湾的妈祖巡礼———形成·发展·现状》一文, 其研究对象是大甲镇澜宫的妈祖巡礼,

作者使用大量篇幅阐述台湾妈祖信仰的形成发展过程、大甲镇澜宫的设立经过、该庙所祀妈祖像的由来及其神性的变迁、与朝天宫等其他妈祖庙的从属关系等,

在此基础上再展开对“大甲镇澜宫绕境进香”这一仪式的观察与研究。[11]由此可见, 战后基于人类学视角的研究, 不仅关注台湾妈祖信仰的表象,

还结合历史学的视角对整个台湾妈祖信仰的由来、变迁等进行了较为全面的回顾与考证。

进入1990年代, 日本人类学家在前人研究的基础上, 站在不同学科角度就台湾妈祖信仰的本质、属性进行了深入探讨。例如,

坂出祥伸主要从“宗教信仰”的角度, 对妈祖的宗教属性进行归类分析。坂出氏认为, 中国道教是多神教, 与日本神道教相似, 注重实际利益且包容性极强,

是普通民众的宗教;儒教则否定神的存在, 是统治阶级的学问。因此, 台湾的妈祖信仰本质上更接近于道教信仰。[12]松平诚则从“祭祀仪式”的角度, 对台湾的“妈祖巡礼”加以定义并进行归类总结,

指出“巡礼”是“通过游行的方式进行的人与神、神与神之间的交流”。他将台湾的妈祖巡礼方式概述为子庙向祖庙谒祖分香的基本型、信徒巡拜各妈祖庙的遍路型、子庙之间交香的巡回妈祖型、祖庙向上位祖庙进香的回乡型,

并认为正是“巡礼”这一仪式令北港朝天宫等妈祖祖庙成为信徒心中的圣地。[13]

整体而言, 基于人类学视角的台湾妈祖信仰研究, 由早期带有浓厚殖民主义色彩的田野调查, 发展至战后融入历史学视角的综合性考察,

再到现今针对妈祖信仰的本质与属性所展开的研究, 逐渐脱离过去的殖民主义色彩, 而呈现为地方文化色彩浓厚的民间信仰研究。

3. 文化学视角

到了20世纪90年代中期, 日本学界开始出现基于文化学视角的台湾妈祖信仰考察,

尤其是比较文化学、社会文化论、地域文化学等逐渐占据主流地位。不言而喻, 这类研究接续了过去的历史学、人类学研究视角,

并采取批评、比较、还原、再生等多样化的方法, 试图树立台湾妈祖信仰的主体性意识。

首先, 就“比较文化学”这一视角而言, 日本学者的研究大多采取外在的、比较性的视角。具体而言,

研究是站在“男性神”与“女性神”、“天上圣母妈祖”与“基督教圣母玛利亚”等比较视角,

探究台湾妈祖文化的由来、变迁以及这一文化对于台湾民众现实生活的深刻影响。例如,

日本宗教信仰研究代表性机构———东京外国语大学亚非语言文化研究所所长三尾裕子教授曾以《台湾的女神的女性性———观音菩萨、妈祖、注生娘娘》为题,

选取台湾汉民族社会中最具人气的三位女性神———观音菩萨、妈祖、注生娘娘 (亦称“送子娘娘”) 为研究对象, 通过比较剖析三位女性神不同于男性神的特征,

揭示她们所象征的“汉民族”社会的理想女性形象, 乃至这一形象对于现实社会台湾女性的影响。[14]

其次, 就“社会文化论”这一视角而言, 日本学者的研究主要以台湾的“妈祖巡礼”为对象, 探讨现代民间信仰与地域政治、社会文化之间的关联,

并尝试揭示这一传统祭祀的现代价值与启示意义。松平诚教授曾在《台湾妈祖信仰的社会文化论研究———神的统属性与信仰集团的政治性》一文中,

以台湾大甲镇澜宫、彰化南瑶宫的妈祖巡礼为考察对象, 论述了地域政治性问题对现代台湾的妈祖信仰形式所产生的影响。该文提到, 大甲镇澜宫的管理者为董事会,

董事会则由乡长、村长等组成, 带有浓烈的地方性政治色彩;1988年, 为了扩大该地妈祖庙的地域性权利与影响力,

董事会决定停止历年举行的向北港朝天宫谒祖进香的巡礼, 否定传统的统属关系, 主张妈祖庙与朝天宫的平等地位。对此, 松平氏指出这一举动采取非宗教性的行政手段,

强制性地改变了信徒们的巡礼习惯。[15]换言之, 现代台湾的妈祖信仰形式直接受到地域政治、社会文化的影响或干预,

开始呈现出一个新的“生活文化”式的转型。

最后, 就“地域文化学”这一视角而言, 可以列举本间浩《日本的圣母信仰与东海周边地域的妈祖信仰的比较研究》[16]、陈佳秀《东海海域航海守护神的考察:以九州与台湾的妈祖信仰为中心》[17]等研究, 此类研究勾勒出一个以妈祖信仰为核心的“东海妈祖文化圈”。历史上,

妈祖文化随着中国船队的远航传播到琉球、朝鲜、日本等地区, 并对当地的民俗文化、民间信仰产生了深远的影响。日本学者这一以地域性为出发点的比较研究,

与其说是探寻妈祖文化的根源, 倒不如说是为了考证妈祖文化在各个地域的形成、变异或者转型的过程。不仅如此,

地域文化学视角的研究也涉及到地域性的语言、流行文化等问题, [18]涉及传统文化的启示意义与现代价值的探讨。

概言之, 基于文化学视角的台湾妈祖信仰研究, 大多以比较文化学、社会文化论、地域文化学等角度入手, 展开多视角、多样化的妈祖研究,

并将之视为地域性的生活文化推广到整个东亚乃至世界。

三、妈祖研究的未来趋势与基本评价

100多年来日本学界的台湾妈祖信仰研究, 是以传统的“历史学”为主轴, 逐渐出现接续“历史学”视角、关注妈祖信仰历史与现状的“人类学”研究,

再到以“历史学”或“人类学”为基础、以树立地域研究主体性为目的的“文化学”研究, 学术性、系统性、日常性日彰, 也越来越得到日本学界的重视。直至今日,

日本学界在这一领域的研究又呈现出新的趋势。

首先, 通过对台湾“妈祖文化节”、“妈祖进香仪式”、“世界妈祖会”等的实地考察,

探究现代台湾的妈祖信仰方式。香川大学教授高桥明郎曾在《“民国”100年北台妈祖文化节》 (2012年) 一文中, 选取“北台妈祖文化节”为研究对象,

在详细记叙文化节流程之后, 针对这一节日的性质提出了究竟是“宗教活动还是观光活动”的质疑。高桥氏指出, 北台妈祖文化节本应属于宗教活动,

却加入许多与妈祖文化无关的舞蹈、武术等现代性表演, 虽然有助于提高民众的关注程度, 有利于妈祖文化的宣传, 但也不免背离主题, 影响了妈祖文化的真正传承。[19]川岛麻衣亦曾指出, 现代台湾妈祖祭祀活动所呈现出的宗教性或本土要素较为薄弱,

反而是融入了过多的现代性元素, 形式上的变化将是一个值得关注的课题。[20]

其次, 以“都市观光”这一视角为出发点,

探讨现代台湾的妈祖信仰与地方旅游经济发展之间的关联。为响应日本政府2008年以来“振兴旅游业”的号召,

日本学界亦将研究重心投向观光学领域。以北海商科大学中钵令儿教授的《台湾的庙与文化观光———以流行化的宗教和地域振兴为视点》 (2015年) 为例,

该文以鹿港天后宫进香团为考察对象, 指出台湾流行的“妈祖进香旅游团”极大地促进了地方旅游经济的发展;不仅如此, 围绕妈祖文化的时尚产品开发、推广,

亦有利于宗教意识在年轻人中的传播, 为妈祖信仰的传承奠定了基础。[21]日本学者在本领域的研究已不再局限于历史学、人类学、文化学等传统视角,

而是尝试站在“观光学”的立场探析现代台湾妈祖信仰的经济效应, 发掘妈祖研究的现代价值或者实践意义。

日本学者将“汉民族的历史学”、“以海外民族志为代表的人类学”、“以妈祖信仰为核心的地域文化圈”、“以妈祖祭祀为标志的地域经济活动”等一系列多重性、多元化的视角加以整合,

构建起以“祭祀活动”、“都市观光”为未来趋势的综合性研究, 反映出日本学界着眼现实、关注当下的研究意识。围绕台湾妈祖信仰的研究,

日本学者的视线始终没有偏离两个根本的方向:一是台湾的妈祖信仰是中国海神信仰文化的延伸, 是属于汉民族的共同信仰;二是台湾的妈祖信仰乃东亚文化的标志性符号,

是全球化浪潮下地域性研究之中不可或缺的一大要素。换言之, 日本学者虽然肯定台湾的妈祖信仰是中华文明的传承, 但却始终把它作为独立的本土文化来看待,

并将其置于东亚文化研究的背景之中。不言而喻, 这一视角可能会成为所谓“台湾文化独立”的诠释或者注脚。日本尝试通过台湾妈祖文化的“象征性”或者“一般化”,

有意割裂台湾与中国大陆之间的文化血脉, 从而谋求自身文化的“典范”意义或者“亚洲盟主”之地位。

不仅如此, 围绕台湾妈祖信仰的研究, 日本学者的根本目的也始终不曾脱离“为了日本”这一核心内涵。日据时期的妈祖研究,

是为了响应日本政府的殖民地政策, 以促进台湾民间信仰的转移与改造为目的, 具有极为浓厚的政治色彩。20世纪80年代后期日台关系升温,

又恰逢中曾根康弘力图将日本打造成为“文化输出大国”, 日本学界随即转向以东亚为主的地域文化研究, 台湾妈祖信仰研究作为标志性的地域文化而得到重视。换言之,

妈祖文化研究是日本谋求文化输出之际所遭遇的“海外民族志”的代表, 也是日本制定自身文化政策的一大参考。如今, 日本学界紧随谋求复兴的国策, 关注区域经济研究,

台湾妈祖信仰研究亦出现以振兴地方旅游经济为目标的新视角。就此而言, 日本的台湾妈祖信仰研究, 为政治性的历史语境与现实需要所左右,

是日本认识与利用台湾的一个“工具”。

注释

()[1]藤田明良:《日本近世的古妈祖像与船玉神的信仰》,

载《近现代日本社会的蜕变》, 台湾“中央研究院”人文社会科学研究中心亚太区域研究专题中心, 2006年, 第171页。

()[2]三尾裕子:《日本的台湾民间信仰研究》,

《台湾民间信仰研究文献目录》, 东京:东京外国语大学亚非语言文化研究所, 1998年, 第26页。

()[3]本论文的研究对象为以日语形式写成的涉及台湾妈祖信仰研究的相关著作及论文,

不考虑研究者的国籍。

()[4]陈小冲:《台湾1937:皇民化运动与林献堂——以〈灌园先生日记〉资料为中心》,

《台湾研究集刊》, 2008年第4期, 第74页。

()[5]陈奉林:《国内外战后日台关系研究综述——以中国大陆、台湾和日本为中心》,

《台湾研究集刊》, 2001年第3期, 第32页。

()[6][7]刘正爱:《人类学他者与殖民主义——以日本人类学在“满洲”为例》,

《世界民族》, 2010年第5期, 第44页、第52页。作为一般概念, 本文统一使用“人类学”这一概念。

()[8]中生胜美:《殖民地人类学的展望》, 东京:风响社,

2002年。

()[9]吴光辉:《他者之眼与文化交涉》,

厦门:厦门大学出版社, 2013年, 第65页。

()[10]山本曾太郎:《朝天宫妈祖杂感》, 《台法月报》,

1918年第12期第8号, 第26-32页;第12期第10号, 第23-30页。

()[11]矢泽知行:《中国·台湾的妈祖巡礼——形成·发展·现状》,

见《四国遍路与世界的巡礼公开演讲会·研究集会论文集》, 爱媛大学四国遍路与世界的巡礼研究中心, 2014年, 第28-35页。

()[12]坂出祥伸:《台湾的妈祖信仰》,

《关西大学中国文学会纪要》 (大阪) , 1990年第11期, 第1-14页。

()[13]松平诚:《台湾的圣地——妈祖信仰中的神与人之间的道路》, 《女子营养大学纪要》

(埼玉) , 1994年第25期, 第121-134页。

()[14]三尾裕子:《台湾的女神的女性性——观音菩萨、妈祖、注生娘娘》,

《亚洲·非洲语言文化研究》 (东京) , 1995年第48-49期, 第1-22页。

()[15]松平诚:《台湾妈祖信仰的社会文化论研究——神的统属性与信仰集团的政治性》,

《女子营养大学营养科学研究所年报》 (埼玉) , 1994年第2期, 第79-89页。

()[16]本间浩:《日本的圣母信仰与东海周边地域的妈祖信仰的比较研究》,

日本国学院大学博士论文, 2013年。

()[17]陈佳秀:《东海海域航海守护神的考察:以九州与台湾的妈祖信仰为中心》,

日本鹿儿岛国际大学博士论文, 2013年。

()[18]柳静我、柳原邦光、浅田萌、池本爱里奈、冈田纱希子、栗田瑞穗、徐元俊:《东亚调查:以台语教育和妈祖信仰为中心》,

《地域学论集鸟取大学地域学部纪要》 (鸟取) , 2015年第12期第1号, 第137-159页。

()[19]高桥明郎:《“民国”100年北台妈祖文化节》,

《香川大学经济论丛》 (香川) , 2012年第85期第1·2号, 第125-144页。

()[20]川岛麻衣:《现代的妈祖信仰形式——“世界妈祖会北港”实地调查报告》,

《语言·地域文化研究》 (东京) , 2015年第21期, 第333-350页。

()[21]中钵令儿:《台湾的庙与文化观光——以流行化的宗教和地域振兴为视点》,

《北海道地域观光学会志》 (北海道) , 2015年第2期第1号, 第10-18页。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论