摘要:

龙是瑞兽, 几千年来, 一直是中国的政治—文化符号。作为艺术形象, 龙在传世文物和出土文物中极为常见, 成为学者反覆讨论的对象, 特别是它的早期形象, 海内外争论很多。龙是想象的动物, 它的艺术形象, 有所依仿, 又充满艺术变形。本文参考古代文献的有关记载, 以桃花庄龙纹觥、浉河港龙首觥和海家村铜爬龙等商代、西周的青铜器为主要线索, 并与古文字中龙字的构形和演变相印证, 讨论了龙在中国早期艺术中的基本特点:棒槌形双角、菱形额饰、垂花形鼻饰、锯齿状牙口, 以及菱形和三角形搭配的身尾花纹, 指出龙是模仿鳄鱼、蜥蜴、蛇等爬行动物, 并对围绕饕餮纹的争论重新梳理, 指出饕餮纹的主体是龙首纹的面部特写, 牛角兽面、羊角兽面都是它的变形。

关键词:

龙;鳄鱼;蛇;桃花庄龙纹觥;浉河港龙首觥;海家村铜爬龙;饕餮纹;求雨;

A Discussion on Dragon and Taotie Design

Li Ling

Abstract:

The dragon has been regarded as an auspicious animal and a political and cultural symbol for thousands of years. It is common that on antiques and excavated objects the dragon appears as an artistic image and has been discussed by scholars home and abroad, especially its early images. The artistic image of the dragon is both imitative and artistically exaggerated. This paper takes some bronze wares of Shang and Western Zhou Dynasties, such as Gong decorated with dragon design from Taohuazhuang, Gong in the shape of Dragon head from Shihegang, bronze creeping dragon from Haijiacun, as clues to discuss the general features of the dragon in early Chinese art. The image of the dragon can also be connected with the configuration and evolution of the character [龙] in the ancient writing. These features include the double horns in the form of wood bats, rhombus frontlet, nasal ornament in the shape of inverted flower, saw-tooth-formed mouth, as well as body and tail design with triangle and rhombus patterns. These features have derived from the images of reptiles like crocodile, lizard, snake, and so forth. By examining the contentions on the taotie design, this paper points out that the taotie design highlights the facial feature of the dragon head, and the animal face design with ox or ram horns is the transformation of the former.

Keyword:

Dragon;crocodile;snake;Gong decorated with dragon design from Taohuazhuang;Gong in the shape of Dragon head from Shihegang;bronze creeping dragon from Haijiacun;Taotie design;praying for rain;

中国人,逢年过节,经常舞龙舞狮。舞龙是中国艺术,舞狮是外来艺术。龙是模仿什么动物?它的早期形象是什么?我想跟大家讨论一下[1]。

一 龙是想象的动物

龙是瑞兽,几千年来,一直是中国的政治-文化符号。《易经》首卦,以乾为天,龙是代表天。《说文解字·龙部》:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长。春分而登天,秋分而潜渊。”登天是兴云致雨,潜渊是蛰伏水中。龙是水虫之长,普降甘霖,离不开龙。

龙既然代表天,天子当然就是龙子。中国皇帝,一向以龙子自居,俗称真龙天子。如中国的第一个皇帝,秦始皇,人称祖龙,就是以龙为天子之象。刘邦是平民皇帝,没有贵族出身,怎么办?只好编个瞎话,假托刘累御龙的神话,说他妈妈刘媪(他是跟他妈的姓),被蛟龙上身,所以才有了他。

瑞兽多是想象的动物(imaginary animals或fantastic animals)。想象的动物都是借助想象,把不同的动物拼在一块儿,越是不同类,越要往一块儿凑。比如飞禽加走兽,头上不长角,非要插上角,肩上无翅膀,非要插翅膀。中外艺术都有这类想象的动物(如西方的斯芬克斯、拉马苏、翼狮、格里芬、独角兽等)。

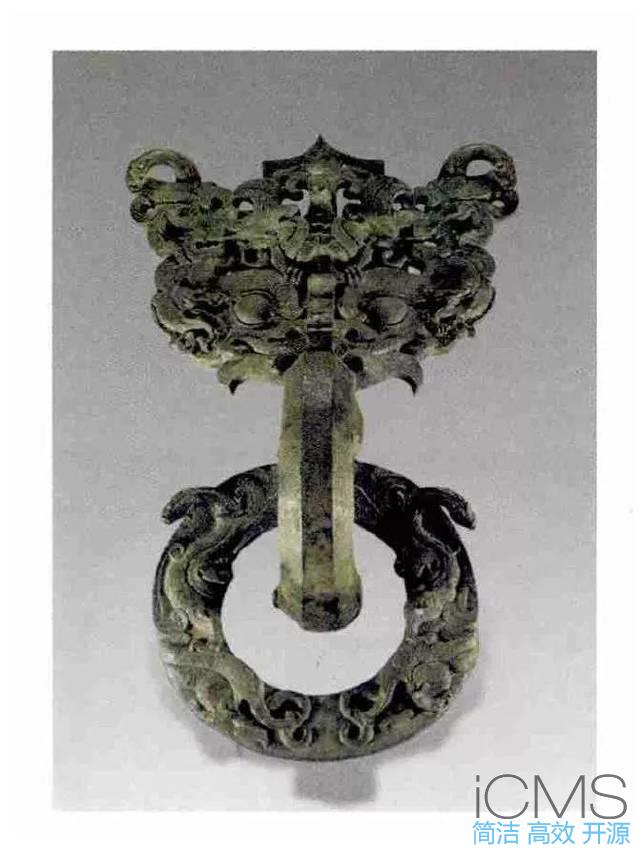

中国龙,晚期形象,可举颐和园仁寿殿前的铜龙为例(图一)。古人说,龙身三曲,分为三段,模仿九种动物,综合了多种动物的特点[2]。但想象总要有所参照吧,细心观察,我们还是不难发现,这类复合形象仍然参照了某些现实的动物。想象之中仍有真实。

图一 龙的标准形象:颐和园仁寿殿前的铜龙

二 龙是模仿什么

中国古代把动物分为羽、毛、鳞、介、蠃五虫。羽虫是飞禽(鸟类),毛虫是走兽(以哺乳动物为主),鳞虫是爬行类和鱼类,介虫骨在肉外(爬行类的龟鳖、甲殻类的虾蟹和贝类属这一类),蠃虫赤裸无毛(小到昆虫的幼虫,大到号称裸猿的人类)。凤为羽虫之长,麟为毛虫之长,龙为鳞虫之长,龟为介虫之长,人为蠃虫之长(也是五灵之长,今之猿类号称灵长类)。龙、凤、麟、龟皆瑞兽。颐和园仁寿殿前的瑞兽是龙、凤、麟,故宫太和殿前的瑞兽是龟、鹤。

龙的参照物,主体是什么?众说纷纭,当以爬行动物为是。中国人常把蜥蜴或类似蜥蜴的动物叫龙,现代译语仍然保留着这种习惯。如鳄鱼,古语叫蛟龙、鼍龙[3];蜥蜴,今语叫石龙子、变色龙[4]。

说起龙,我们会想起恐龙(Dinosauria)。或说古人可能见到过恐龙的化石,因而创造出龙的形象[5],此说无法证实。

恐龙称霸中生代(2.51亿年前至6600万年前),现在只有化石。这种巨无霸,现在叫恐龙,是日本人按汉语习惯翻译,西语原义只是“恐怖的蜥蜴”。

恐龙灭绝后,有四种爬行动物保留至今,一曰鳄鱼,二曰蜥蜴,三曰蛇,四曰龟鳖,它们才是合适的备选者。

三 四种爬行动物

爬行动物,卵生、变温,要靠晒太阳积蓄能量,有许多共同点。

鳄鱼,现代鳄鱼有23种,目前发现,体型最大,要数2011年在菲律宾布纳万村(Bunawan)捕获的洛龙(Lolong,图二)。这条鳄鱼属湾鳄,长6.17米。

图二 洛龙:世界最大的生擒鳄鱼

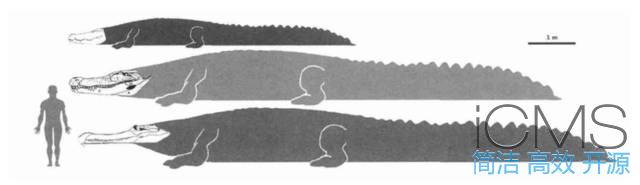

图三 人与鳄鱼比大小:上为洛龙,中为恐鳄,下为帝鳄

恐龙时代就有鳄鱼(图三)。出土恐鳄(Deinosuchus)化石,推测长度为10米(也有人说只有8米),比所有现代鳄鱼都长。出土帝鳄(Sarcosuchusimperator)化石更长,推测长度为11.65米。

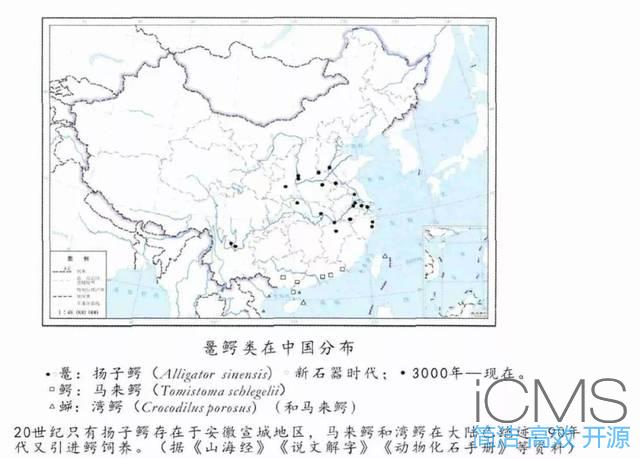

中国境内的鳄鱼,古代有三种(图四)。扬子鳄(Alligator sinensis,图五:1)分布在黄河流域和长江流域,马来鳄(Tomistoma schlegelii,图五:2)分布在珠江流域,湾鳄(Crocodilus porosus,图五:3)分布在台湾岛和海南岛[6]。扬子鳄属短吻鳄(也叫中国短吻鳄)[7],只有一二米长。马来鳄属长吻鳄(也叫马来长吻鳄),样子有点像恒河鳄(Gavialisgangeticus),也有狭长的吻部[8],但没有球状鼻头,身上有黑色斑纹和条纹,长约三四米。湾鳄主要生活在近海的河口,既可在淡水水域活动,也可游到海里,故称河口鳄或咸水鳄,其长约四五米,最长可达六米多。现在,长江流域还有扬子鳄,其他两种,中国境内已看不到。

图四 中国鳄鱼分布图

图五 三种鳄鱼1.扬子鳄2.马来鳄3.湾鳄4.湾鳄的“双角”

古语所谓鳄,本指马来鳄或湾鳄类的大鳄,鳄可能与惊愕之义有关,样子很吓人。扬子鳄只是普通的鳄,古人叫鼍,字亦作鮀。鼍从单声,鮀从它声,乃元月二部对转字,属于通假字。鳄在水中,身如蛇形,有鳞似鱼,这或许就是它以鮀为名的原故[9]。

鳄鱼跟龙关系最大。《尔雅翼》卷三十说,鳄“似龙而无角,类蛇而有足”。“似龙”是说类似艺术表现的龙。古书所谓龙,有角曰虬(或相反),无角曰螭[10]。鳄鱼没有角,有角属于艺术夸张。但湾鳄耳后有两条隆起的骨头,形如双角(图五:4)。所谓龙角,也可能是模仿湾鳄头上的这种骨状凸起。

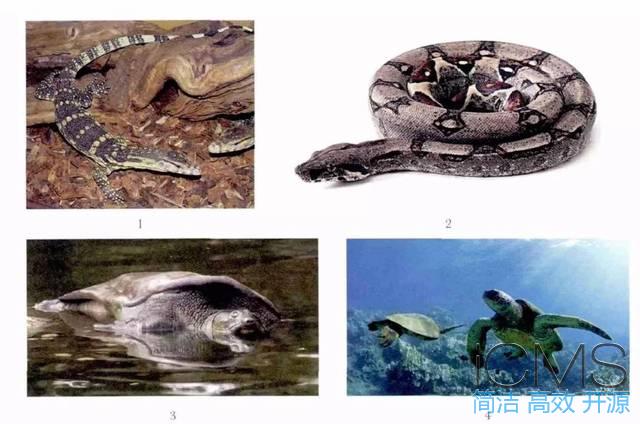

蜥蜴,古人把野外的蜥蜴叫蜥蜴,室内的蜥蜴叫守宫(俗称壁虎)。蜥蜴比较小,但巨蜥比较大。中国南方有一种水巨蜥(Varanussalvator,图六:1),俗称五爪金龙,体长可达三米,仅次于印尼的科莫多龙(Varanuskomodoensis)。古人常以蜥蜴比鳄鱼,把鳄鱼看作大号的蜥蜴,西人亦如此[11]。今人把蜥蜴叫四脚蛇,蛇是无脚的蜥蜴。

图六 其他爬行动物

1.中国水巨蜥2.大蛇(古曰蟒)3.大鳖(古曰鼋)4.大海龟(古曰鼇)

蛇,在爬行类中最年轻,肛门两侧还有四肢退化的痕迹,俗称小龙,但巨蟒体长可达六七米(图六:2),已经不是小龙。蛇也是龙的参照物。古人常以龙蛇并称。

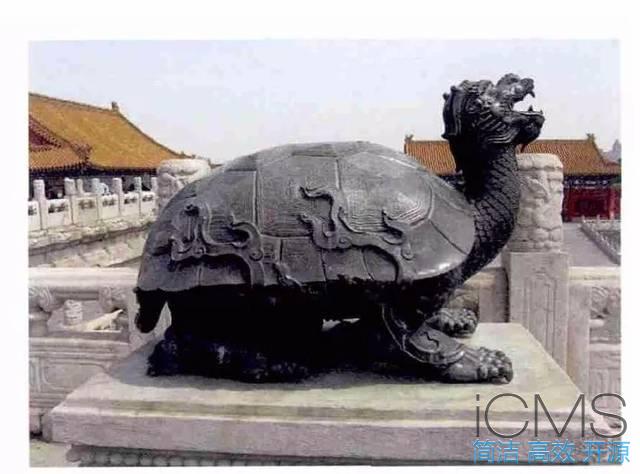

龟鳖,一般比较小,但也有体型巨大长一米以上者,如古语所谓鼋、鳌。鼋是大鳖(图六:3),鳌是大海龟(图六:4)[12]。这种动物,骨在肉外,进化成甲壳,跟前三种,形象差别比较大。古代分类法,鳄鱼、蜥蜴、蛇属鳞虫,龟鳖属介虫。古人说,龙为鳞虫之长,主要跟前三种有关。但《淮南子·墬形》说“介潭生先龙,先龙生玄鼋,玄鼋生灵龟,灵龟生庶龟”,还是把龟鳖说成龙的子孙。宋以来,石碑的龟趺往往是龙首龟,据说就是龙生九子之一的赑屃。故宫太和殿前也有龙首龟(图七)。古人常以龟蛇并称。玄武就是龟蛇的结合。

图七 故宫太和殿前的铜龙首龟

鳄鱼、蜥蜴有爪,龟鳖亦有爪,唯独蛇无爪。古之所谓龙,身躯、花纹可以模仿蛇,但头、角、鳞、爪是模仿鳄鱼。鳄鱼有一张恐怖的脸。

四 文物中的鳄鱼形象

中国古代,蛇是常见动物,鳄鱼也比较多。

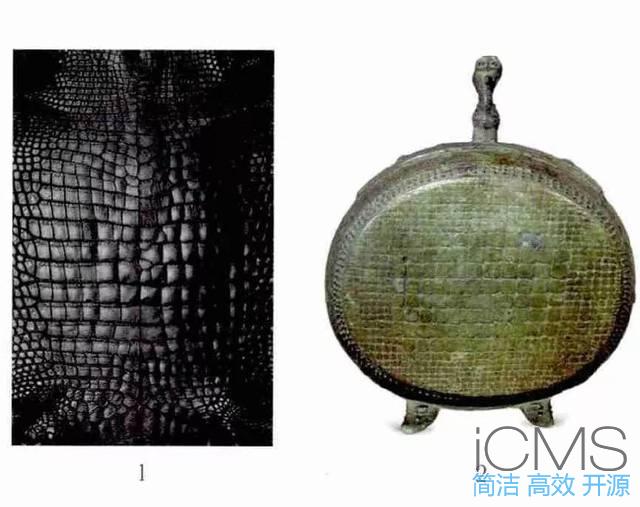

古有畜龙传说,历虞、夏、商、周而不衰(见《左传》昭公二十九年、《国语》的《晋语八》《郑语》)。所谓畜龙,也叫豢龙、扰龙、御龙,都指养鳄鱼。养鳄鱼,一可食用,二可利用它的皮。鳄鱼皮,今多用来做箱包,我国古代则用它蒙鼓。如魏郘钟,铭文讲鼓乐之陈,有所谓“(图八)[13],是玉磬,“鼉鼓”就是用鳄鱼皮做鼓面的鼓。王因、陶寺、石峁等遗址都发现过鳄鱼骨板(图九)[14],原来就与蒙鼓有关。日本泉屋博古馆藏商代铜鼓,鼓面即仿鳄鱼皮(图一〇:1、2)。

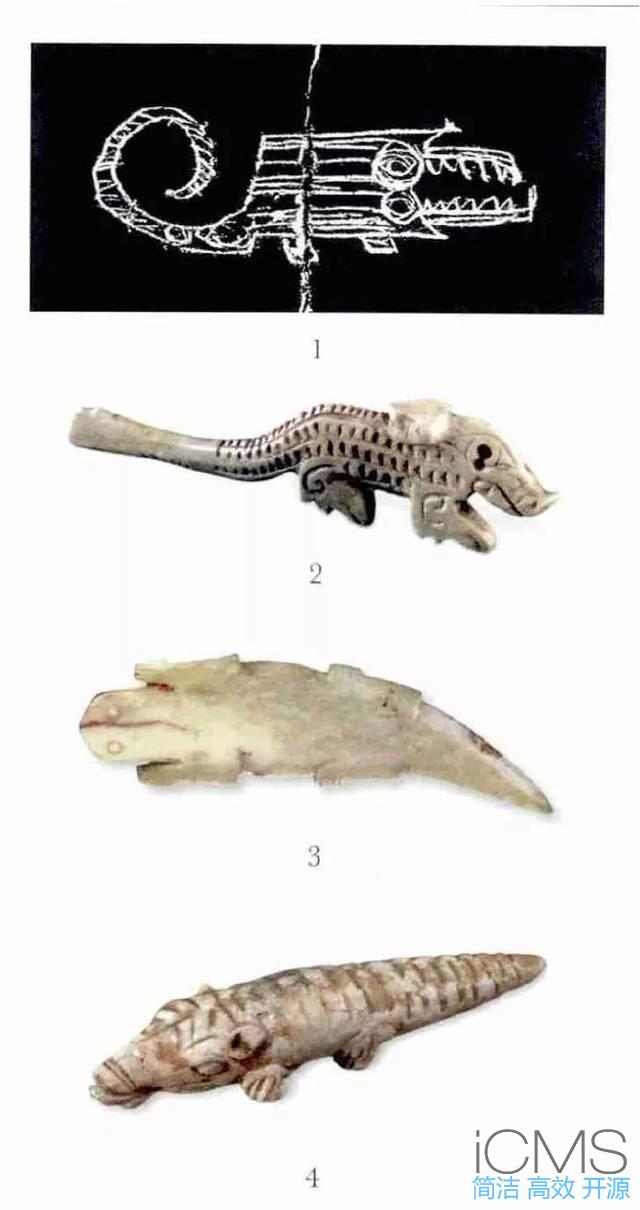

良渚陶器有鳄鱼刻纹(图一一:1)[15],很像卡通动物,两个大眼泡,一双小眼睛,画成俯视状,大嘴张开,露出尖牙利齿,则作侧视状,身体饰平行纹,像鳄鱼鳞甲作平行排列,大腹,腹下有矮足,卷尾。

图八 郘钟铭文:玉鼍鼓图九 陕西神木石峁遗址出土的鳄鱼骨板

图一〇 鳄鱼皮和鼉鼓

1.鳄鱼皮2.泉屋博古馆藏仿鳄鱼皮的商代铜鼓

妇好墓出土过一把刻刀(图一一:2)[16],刻刀上的动物,长尾,用凹陷的小坑表示鳞,作竖行排列,展览图录说模仿穿山甲(Mani,古代叫鲮鲤),恐怕不对。穿山甲是尖嘴,鳞像鱼鳞,不是平行排列。我看,此器造型是模仿鳄鱼。

天津博物馆有一件鳄鱼形玉饰(图一一:3)[17],展览图录说模仿蜥蜴,恐怕也不对。蜥蜴身体细长,此物却大腹便便。我看,此物也是模仿鳄鱼。

湖北博物馆有一件青瓷鳄鱼(图一一:4)[18],也用凹陷的小坑表示鳞,竖行排列,跟妇好墓的那件刻刀是同样手法。

图一一古代文物中的鳄鱼

1.良渚陶器上的鳄鱼刻文2.妇好墓出土的

鳄鱼形骨刻刀3.天津博物馆藏商代鳄鱼

形玉饰4.湖北省博物馆藏三国时代的青瓷鳄鱼

五汉字中的龙字

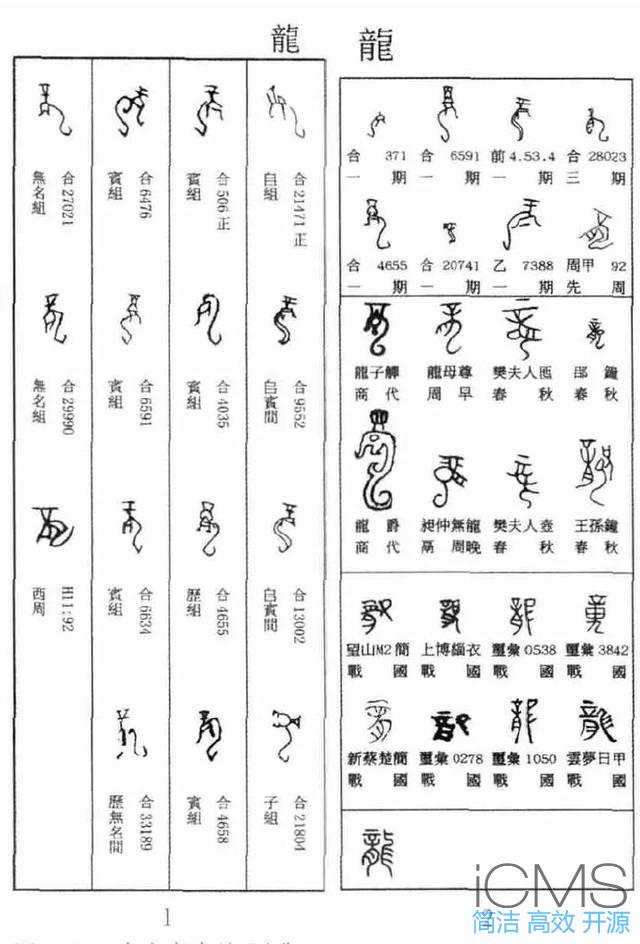

龙是中国本土的想象动物,文字本身就是证明。

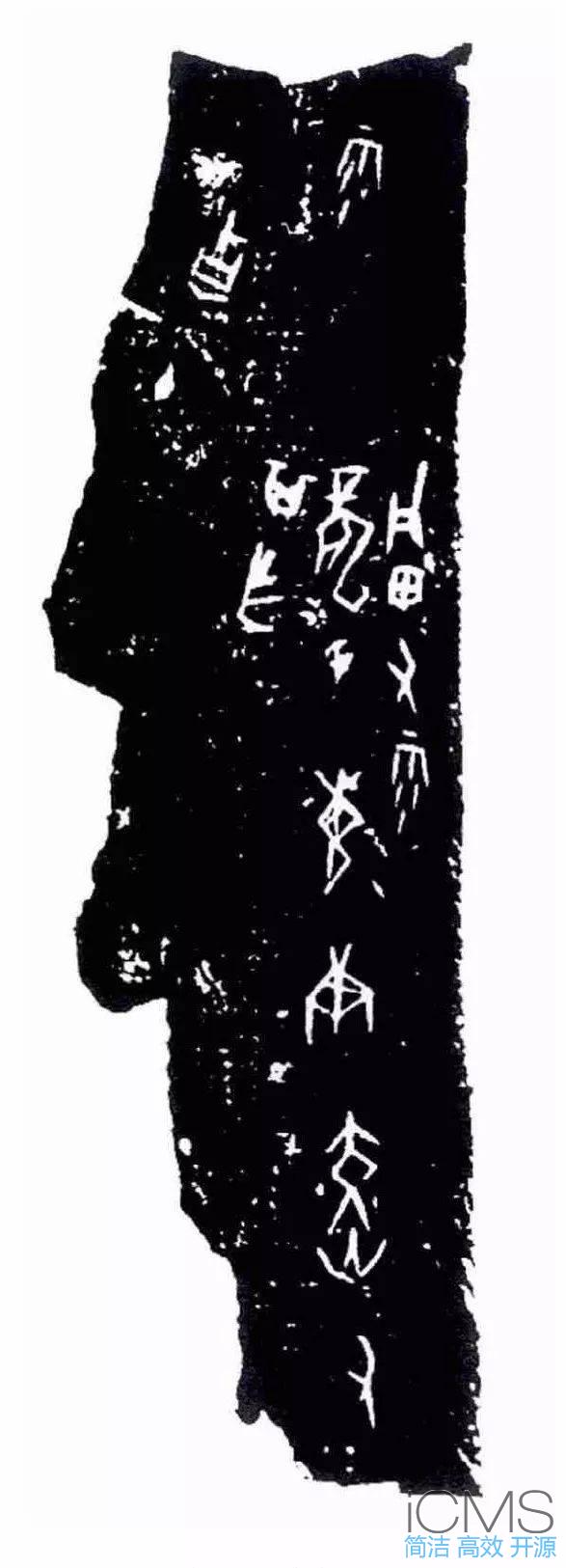

汉字中的龙字是个象形字,既象鳄,又象蛇,头角峥嵘,张血盆大口,龇牙咧嘴,扭动身躯,长尾左右摆。

商代甲骨文的龙字(图一二:1;图一二:2,第一栏)[19],皆头上尾下,作竖置状。左右或反置,头朝左则尾朝右,头朝右则尾朝左。表中引用《甲骨文合集》4655,龙角作棒槌角(详下),口中有牙,最典型。

商代西周金文(图一二:2,第二栏)[20],龙角讹变成辛,口齿讹变成月。

东周金文(图一二:2,第二栏),龙头与身、尾分离。

战国文字(图一二:2,第三栏),变左右结构,头在左,身尾在右。头作上辛下月,尾加三撇,表现龙鬣。

秦汉文字(图一二:2,第三栏),左半变上立下月。

龙作竜(图一二:2,第三栏),象鳄鱼大腹便便。宋以来,传世古文有这种写法[21],现代日文也有这种写法。现在看来,这种写法的龙字战国就有。龙字的简化字,只取龙字的右半,加以草书化。

图一二古文字中的“龙”

1.商代甲骨文中的“龙”字2.“龙”字的演变

六 出土文物

出土文物可以唤醒我们的远古记忆。

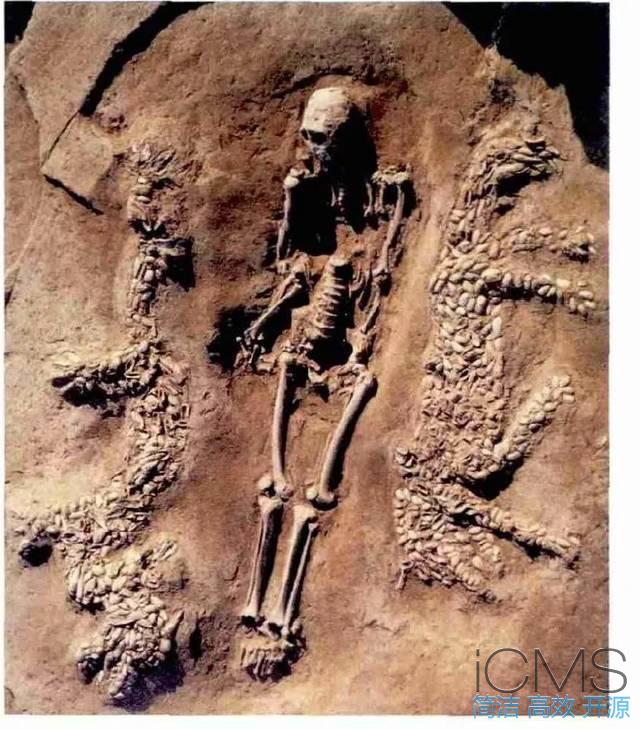

河南濮阳西水坡遗址M45出土过用蚌壳摆塑的“龙虎图”(图一三)[22]。所谓龙,是侧视效果的舒身龙,头上长角,长吻大嘴,四足有爪,长尾几与身等,近似鳄鱼。

图一三 河南濮阳西水坡M45用蚌壳摆塑的龙虎图

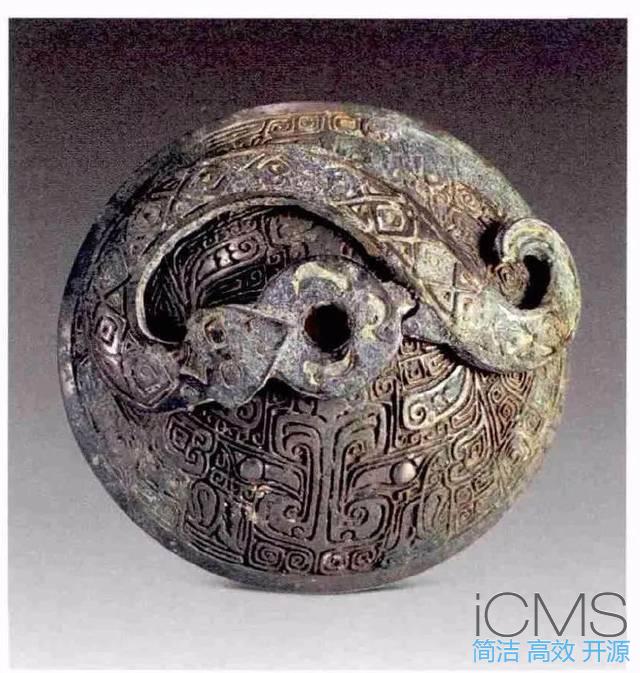

商周以来,龙被广泛用于器物装饰,特别是铜器和玉器。龙蛇类的动物,特点是能屈能伸,其造型可以适应各种器形。商周铜器,器腹、器耳、器座多用爬龙或卧龙为装饰,属于舒身龙,盘类器物和C形玉饰多用卷尾龙。

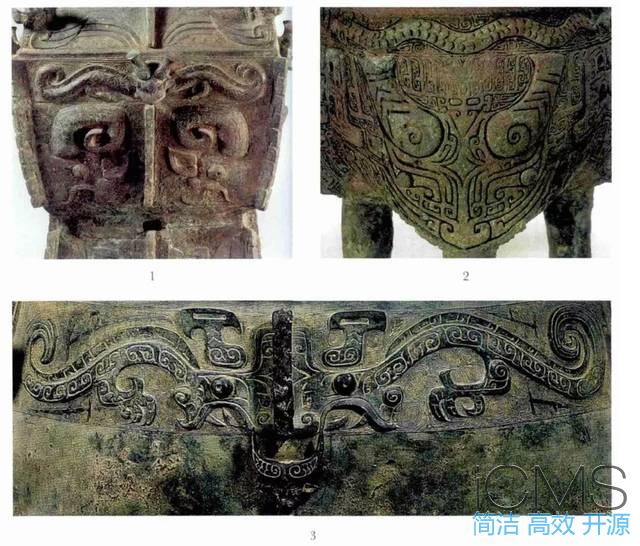

山西石楼桃花庄商墓出土过一件商代龙纹觥(图一五:1)[24],器形纹饰以龙为主,并有鳄鱼纹。我认为,此器对研究龙在商代艺术中的形象最有代表性。

觥是宋代定名。宋人把匜分为两类,一类无盖,即今之所谓匜,铭文自名为匜,一类有兽首盖,无自名,被《续考古图》称为“兕觥”。《诗经》提到“兕觥”,凡四见(《卷耳》《七月》《桑扈》《丝衣》)。王国维认为,这类器物即兕觥,属于酒器,用于祭享,而非沃灌。但他所谓兕觥,盖分龙首、牛首、羊首、虎首,并非都是牛首。古之所谓兕,多指独角犀。《尔雅·释兽》说“兕,似牛”,《说文解字·兕部》则谓“如野牛而青”。只有牛首觥叫兕觥才比较合适[25]。

现在,让我们来分析一下桃花庄出土的这件觥。

首先,此器有立体的龙首,吻部前伸,上有两个小鼻孔,下有大嘴,嘴里露出锯齿状的尖牙,两只小眼睛长在面部两侧,后面是双角,作棒槌形,整个造型,跟鳄鱼相似(蛇不可能有这种头)。

其次,此器花纹分两种,一种是抽象的龙纹(图一五:2、3),一种是写实的鳄鱼纹(图一五:4)。器盖上的龙,主体是两条龙,尾巴互相勾连。一条是俯视效果的舒身龙,头即上面提到的立体龙首,身尾则用阴线表现,没有足爪。另一条是侧视效果的卷尾龙,完全是用阴线表现,龙头有棒槌角,张开的口中有信子吐出,也无足爪。器壁两侧,有侧视的舒身龙和俯视的鳄鱼纹。龙纹在前,有棒槌角,口吐信子,与器盖的卷尾龙相似。鳄鱼纹在后,浑身鳞甲作方块形。此外,器盖尾部,器壁底部,还有圈足,皆用小龙和鱼作花边。器壁的动物皆头朝器尾,与觥盖的大龙反向,用以表现游动感。河南省博物院有一件西周觥盖残器,1986年河南信阳浉河港出土(图一六)[26],与此对比,器盖的兽首显然也是龙首。

图一四河南偃师二里头遗址的绿松石龙形器

图一五山西石楼桃花庄商墓出土的龙纹觥

1.器形2.盖面上的龙纹3.器壁上的龙纹4.器壁上的鳄纹

图一六 河南信阳浉河港出土的西周残觥盖

此器出土地点离黄河很近。黄河流域,古代有鳄鱼。

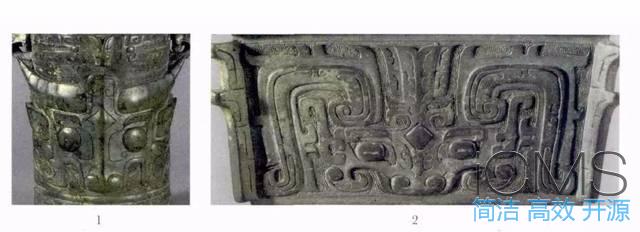

对于商周时期龙的形象确认,最有说服力的发现,当属陕西扶风海家村出土的西周铜爬兽(图一七:1、2)[27]。这件爬兽,个头很大,形象同上龙首,头上有棒槌角,背上有像龙鬣的扉棱,除有四肢,与商代甲骨文的龙字简直一模一样(图一七:3)。这种爬兽也见于西周早期的方鼎[28],往往用来装饰鼎耳,既有作棒槌角者(图一八:1、2),也有作羊角者(图一八:3、4),可见换了角的爬兽照样是龙。

图一七 陕西扶风海家村出土的铜爬龙与商代甲骨文中的“龙”

1.爬龙器形2.爬龙线图3.商代甲骨文中的“龙

图一八 铜爬龙

1.成王方鼎2.棒槌角爬龙3.太保方鼎4.羊角爬龙

商周卷尾龙,来源很古老。

C形玉器,以龙为饰,新石器时代就有。如红山玉龙分两种,一种是所谓玉勾龙(图一九:1),器身有单孔,器形较大;一种是所谓玉猪龙(图一九:2),器身有单孔(偶尔有双孔),器形较小[29]。类似的龙,南方也有,一般无孔[30]。这种玉龙一般没有足爪。商周以来的C形玉龙,一般也没有足爪,特点是有棒槌角的龙头(图一九:3、4)[31]。

图一九 玉器中的卷尾龙

1.红山玉勾龙2.红山玉卷龙3.妇好墓出土的玉卷龙4.妇好墓出土的玉卷龙

盘中龙,最早一例是陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘(图二〇:1)[32]。龙纹在内底,一头双身,头上有角,口吐信子,头外尾内,花纹酷似环蛇属(Bungarus)的毒蛇。商周时期的龙纹盘仍延续这一风格,但龙头如果太大,则头内尾外(图二〇:2、3)。商周时期的龙,有爪龙,多为卧龙或爬龙,与器形有关;无爪龙,多为卷尾龙,作螺旋形,也与器形有关。我理解,无爪龙作C形或螺旋形,只是为了顺应器形,并非模仿蠃虫。

图二〇 龙纹盘

1.山西襄汾陶寺遗址出土的彩绘龙纹盘

2.弗利尔美术馆藏商代龙纹盘3.浙江温岭琛山乡出土的龙纹盘

七 商周龙纹的基本特征

商周时期,龙纹的身尾花纹分很多种,其中使用最多的纹饰单元,是一个菱形加四个三角形,如上引器物的龙纹,其身尾花纹就多半采用这种花纹。这种花纹最像蟒蛇的花纹(图二一)。我们不难发现,商代铜器上的蛇正是用这种花纹表现(图二二)。

图二 一 龙纹和蟒纹

1.桃花庄龙纹觥2.弗利尔美术馆藏龙纹盘

3.海家村铜爬龙4.龙妇好墓玉龙5.蟒纹

图二 二 商周铜器上的蛇

其次,身体细长的龙还常常用一种形如飞鸟的花纹(类似数字3)作身尾花纹,有时单独使用,(图二三:1;图二七:2),有时作前一种龙纹的花边(图二〇:3)。

图二三饕餮纹

1、3.双龙饕餮纹2.单龙饕餮纹

此外,商周龙纹或有扉棱,扉棱多以T形缺口或T形阴线为饰(有时在两个T形饰之间还夹一个I形饰),如海家村铜爬龙的龙鬣就是用这种扉棱表示。这种扉棱装饰,有时也被图案化,用作第一种纹饰的外缘,如弗利尔龙纹盤的龙身和身尾。

八 饕餮纹是商周龙纹的面部特写

中国纹饰,有两种动物纹最有传统,一种是龙纹,一种是凤纹。

中国青铜时代,有两种动物纹最重要,一种是饕餮纹,一种是凤鸟纹。

这类纹饰有什么意义,学界有争论。一种观点,除了装饰作用,没有意义(罗樾)[33];另一种观点,兽可通神,这类纹饰是用来沟通神灵,有萨满巫术的功能(张光直)[34]。

饕餮纹最早出现于何时,学界也有争论。有人把良渚、龙山和石家河的眼睛纹和人面纹说成饕餮的前身,把问题追到新石器时代[35],也有人把二里岗时期的兽面纹当作饕餮纹的源头[36],但毫无疑问,商周时期才是这种纹饰的鼎盛期。

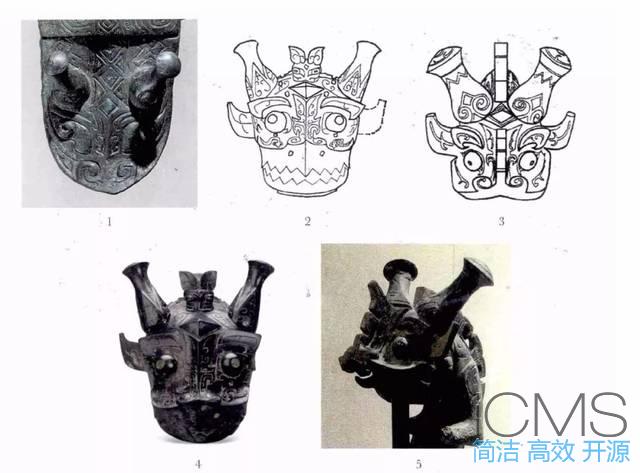

饕餮是一种贪吃的猛兽,常被用来形容人的贪吃、贪婪[37]。《吕氏春秋·先识》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”这话讲得很清楚:第一,这种怪兽常被用来装饰青铜器(如鼎);第二,它很贪吃,连人都吃,是一种食人怪兽;第三,饕餮纹是一种特写,只突出脸的部分,省略其他。

世界各国,怪兽吃人,艺术常见。但商周饕餮纹,并未直接表现吃人,只是表现一张恐怖的脸。李泽厚称为“狞厉的美”[38]。这张恐怖的脸,头上长角,似人非人,似牛非牛,似羊非羊,让人无所适从。出土文物中的动物形象,凡是说不清道不明者,多统称为兽,故饕餮纹也叫兽面纹。

兽面纹只是一种逃避争论的说法。

九 饕餮纹的类型划分

饕餮纹分很多种,往往越分越细,反而让人抓不住要领。

在我看来,饕餮纹分两大类,一类是双龙兽面(图二三:1、3),一种是单龙兽面(图二三:2)。前者一头双身,双龙是侧视的龙,两条龙共用一个脑袋,每条龙只能看见一只眼睛;后者正视,五官俱全,头上长角,角分很多种。

饕餮纹的角,主要分三种,一种是棒槌角,一种是牛角(图二四:1),一种是羊角(图二四:2)[39]。棒槌角,形状像保龄球的球瓶,西人称瓶形角,林巳奈夫叫磨菇角。棒槌角又有两种变形,一种是螺形角,形状像螺蛳,林巳奈夫叫笋贝角,一种是在棒槌角上加五角花瓣,林巳奈夫叫星状磨菇角和掌形磨菇角。这些角,棒槌角属于龙角,牛角和羊角是它的变形。

图二 四 牛角饕餮纹和羊角饕餮纹

1.牛角式2.羊角式

艺术变形有类化现象。如狮子是外来大猫,老虎是中国大猫,两者的形象容易趋同;狮子看大门,最后被狗化,形象好像看门狗;辟邪是外来翼狮,在汉画像石上,也与带翅膀的龙相混,不易分辨。台北故宫博物院藏牛鼎、鹿鼎(图二五),铭文作牛形兽和鹿形兽,并以牛角兽面和鹿角兽面为装饰。前者是借用牛角式的饕餮纹。

图二 五 牛方鼎和鹿方鼎

1.牛方鼎2.鹿方鼎

商周铜器的饕餮纹,棒槌角是标准的龙角,这不仅符合上引文物中全身的龙纹,也可由双龙式的饕餮纹得到印证。特别是,如果我们拿上述饕餮纹与桃花庄龙纹觥、浉河港龙首觥和海家村铜爬龙的龙首做一比较(图二六),你会立刻发现,它们几乎一样。

图二 六 龙首

1.桃花庄龙纹觥2.浉河港残觥盖(线图)

3.海家村铜爬龙(线图)4.浉河港残觥盖5.海家村铜爬龙

关于饕餮纹,有个细节不容忽略,即兽面的中分线上,通常会用菱形表示额部,用花叶表示鼻部[40]。这种组合搭配,早在二里岗期就已出现。它们不仅见于浉河港龙首觥,也见于桃花庄龙纹觥的俯视图,可见饕餮纹与龙首纹其实是一回事。当然,这两种纹饰有时并不同时出现,如苏阜屯出土的商代饕餮纹铜钺,只有鼻饰,没有额饰(图二七:1)。此外,由于鼻饰起中分线的作用,它可以脱离兽面,在对称的动物纹饰中当区隔左右的中分线(图二七:2)

图二 七 鼻饰

1.饕餮纹铜钺的鼻饰 2.鼻饰用作中分线

一〇 龙纹和饕餮纹的后续发展

中国纹饰,龙纹的后续发展还很长,这里不能详谈,只能简单说两句。贝格利教授有一种看法,饕餮纹出现于二里岗时期,流行于整个青铜时代,这种纹饰与汉代的龙纹完全不同。汉代的龙纹是从战国时期,受欧亚草原和近东艺术的影响才出现,两者截然不同,不能混为一谈[41]。

我的看法不是这样。我认为,龙纹是中国青铜时代最重要的纹饰,从二里岗时期到殷墟时期到西周前期,前后发展有连续性。当时,饕餮纹与龙纹同时存在,前者虽有各种艺术变形,但仔细辨认,仍有诸多共同点,就其主体而言,应是龙纹面部的特写,两者属于同一大类。

汉以来的龙纹,往往作侧视的走龙,有时还会加翅膀(古人叫应龙),乍看与辟邪有点像(辟邪是狮子的变形),特点是脸变长、身变细,弯弯曲曲,盘绕程度高,出现王符“三停”说的基本特征。这种龙纹与商代西周的侧视龙纹确实有一定区别,跟早期饕餮纹差距更大。但万变不离其宗,我们从各种迹象看,它们还是表现同一种想象的动物。

我并不否认,战国以来,汉地与北方草原在艺术上存在广泛交流,不可避免受到欧亚草原甚至近东艺术的影响,但毫无疑问,我们的龙还是我们的龙,并非自外输入。例如大云山汉墓出土过一件鎏金镶玉玛瑙贝带(图二八),就是一件模仿草原饰牌,把汉地风格和草原风格杂糅在一起的精美艺术品。饰牌中间的玉牌是一条大龙,鎏金的边框是两条小龙,这是汉地因素,但它同时又以若干钩喙的鹰头附于龙身和边框,则是草原饰牌常见的风格。外来因素只是这些小鹰头(草原格里芬)。

图二 八 大云山汉墓出土鎏金镶玉玛瑙贝带上的龙纹

饕餮纹的遗产是后世的兽面纹,如铺首衔环(图二九)和兽面瓦当。

图二 九 燕下都老姆台出土战国铜铺首

一 一 龙跟水旱风雨有关

龙居水中,跟水旱风雨关系最密切。求雨,对农业民族最重要。中国到处都有龙王庙。

古人描写龙,不是跟江河湖海有关,就是跟兴云致雨有关。中国祈雨,旧有焚巫尪、作土龙的习俗,不但见于商汤求雨的故事,也见于殷墟卜辞(图三〇)[42]。

图三 〇 殷墟卜辞:作土龙

今世舞龙就是源于中国古代的求雨仪式(见《春秋繁露·求雨》),古人叫舞雩。它和舞狮不一样。中国没有狮子,狮子是从西域传入,舞狮本来是佛教仪式。

鳄鱼对水旱风雨最敏感。雨季,鳄鱼潜伏水中,时而出来晒太阳。它浑身的鳞片是天生的太阳能光板。旱季,它会在岸边刨洞,浑身裹上湿泥,躲在洞里睡觉,等待下一次雨季来临。温度湿度,下雨不下雨,它最清楚。

难怪动物学家说,龙的原形是鳄鱼[43]。

附宋罗愿《尔雅翼》的有关讨论:

鳄鱼,南海有之。四足似鼍,长二丈余,喙三尺,长尾而利齿。虎及鹿渡水,鳄击之,皆中断。以尾取物,如象之用鼻,往往卷取人家所畜羊豕食之。其多处大为民害,亦能食人,既饱,浮出水上,若昏醉之状。今虎食人后,亦复肉醉,盖其类也。土人伺其醉杀之。其生子则出沙上乳之,卵如鹜卵,亦有黄白,可食人。有得鳄者,斩其首而干之。琢去其齿,旬日间更生,如此者三,乃止。《吴都赋》曰:“乌贼拥剑,”,涵泳乎其中。潮州旧多,韩愈移文祭之,一夕雷雨皆远徙,是亦灵矣。注:鳄又作。咸平中,陈尧佐捕得戮之,图其形为赞。鳄,大者数丈,或玄黄,或苍白,似龙而无角,类蛇而有足,睅目利齿,见之骇人。卵化山谷间,大率为鳄者十二三。余或为鼋。或为龟。《说文》:“,似蜥易,长一丈,水潜,吞人即浮,出日南。”(卷三十:鳄)

鼍,状如守宫而大,长一二丈,灰五色,背尾皆有鳞甲如铠,能吐雾致雨,力尤酋健,善攻碕岸,夜则出。边岸人甚畏之,声亦可畏。性嗜睡,目常闭。大者,自啮其尾,极难死。人于穴中掘之,百人掘,即须百人牵。一人掘,亦须一人牵。不然,终不可出。其老者多能为鬽。梁周兴嗣常食其肉,后为鼍所喷,便为恶疮。其肉云白如鸡,其皮坚厚,宜以冒鼓。《诗》云“鼍鼓逢逢”,李斯亦云“树灵鼍之鼓”,是周秦皆以冒鼓也。又鼍枕可为用,胜于鱼枕。鼍,水族。《本草》谓之鮀鱼是也。《周书·王会》曰:“会稽以鼍。”(卷三十一:鼍)

附记:2016年8月9日写于北京蓝旗营寓所。

注释:

[1]参看孙机《神龙出世六千年》(作于2000年),收入氏著《仰观集—古文物的欣赏与鉴别》,文物出版社,2012年。案:此文资料详备,极便参考,对我很有启发,但作者以红山玉龙模仿蛴螬,天禄辟邪为龙,跟我的看法不太一样。

[2]《尔雅翼》卷二八:“王符称世俗画龙之状,马首蛇尾。又有三停九似之说,谓自首至膊,膊至腰,腰至尾,皆相停也。九似者,角似鹿,头似驼,眼似鬼,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。”

[3]蛟龙见战国以来的古书,鼉龙见宋以来的古书。《淮南子·墬形》“介鳞生蛟龙”,高诱注:“介鳞,鳞虫之先。蛟龙,有鳞甲之龙也。”蛟与虬,音近易混。《说文解字·虫部》:“蛟,龙之属也。”《韵会》:“龙者,鳞虫之长,蛟其属,无角。”段玉裁据《韵会》改《说文》,作“龙属,无角曰蛟”,蛟是虬之误。“无角曰虬”见《楚辞》王逸注、《淮南子》高诱注。

[4]石龙子是石龙子科(Scincidae)的蜥蜴,变色龙是避役科(Chamaeleonidae)的蜥蜴。

[5]于省吾主编《甲骨文字诂林》,中华书局,1996年,第二册,第1758页引叶玉森说。

[6]郭郛等:《中国古代动物学史》,科学出版社,1999年,第360、523页。

[7]美国也有短吻鳄,比扬子鳄大。

[8]这种鳄鱼的头骨有点类似出土的帝鳄化石。

[9]鳄字见《广韵》,韩愈《鳄鱼文》作鳄,大概是唐以来的写法。《说文解字》没有这两种写法,唯《虫部》有字,与鳄、鳄相当。许慎的解释是“,似蜥蜴,长一丈,水潜,吞人即浮,出日南。”日南在今越南中部。《文选·吴都赋》刘渊林注引《异物志》(汉杨孚《异物志》):“鳄鱼,长二丈余,有四足,似鼍,喙长三尺,甚利齿,虎及大鹿渡水,鳄击之,皆中断。”杨孚是番禺(今广州)人,所记是交州(今两广和越南北部)一带的鳄鱼,汉二丈余,合今四五米,无疑指马来鳄或湾鳄。鼍见《说文解字·黾部》,许慎的解释是“鼍,水虫,似蜥蜴,长大”,疑指扬子鳄。

[10]《说文解字·虫部》有三个字与龙有关,一是“蛟,龙之属也。池鱼满三千六百,蛟来为之长,能率鱼飞。置笱水中,即蛟去”,二是“螭,若龙而黄,北方谓之地蝼……或云无角曰螭”,三是“虬,龙子有角者”。《广雅·释鱼》:“有鳞曰蛟龙,有翼曰应龙,有角曰(虬)龙,无角曰(螭)龙。”但《楚辞》王逸注、《淮南子》高诱注却说“有角曰龙,无角曰虬”。

[11]西人以alligator指短吻鳄,以crocodile指其他鳄。这两个词的本义都是蜥蜴。

[12]《说文解字·黾部》:“鼋,大鳖也。”《说文新附·黾部》“鳌,海大鳖也。”鼋是大鳖类动物的总称,包括现代的鼋(Pelochelyscantorii)和斑鳖(Rafetusswinhoei),鳌是大海龟。

[13]中国社会科学院考古研究所编《殷周金文集成》(修订增补本),中华书局,2007年,第一册,270-280页:00225-00137。

[14]王因出土鳄鱼骨板,见中国社会科学院考古研究所编著《山东王因—新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2000年,第288页,图二三五:20。陶寺出土鳄鱼骨板,见中国社会科学院考古研究所山西工作队等:《1978-1980年山西襄汾陶寺墓地发掘简报》,《考古》1983年第1期。石峁遗址出土鳄鱼骨板,见陕西省考古研究院等:《陕西神木县石峁遗址后阳湾、呼家洼地点试掘简报》,《考古》2015年第5期。

[15]张炳火主编《良渚文化刻画符号》,上海人民出版社,2015年,第46-47页。刻有鳄鱼图像的器物,是葡萄畈出土的宽把陶杯,据刘斌《杭州市余杭区良渚古城遗址2006-2007年的发掘》(《考古》2008年第7期)一文,葡萄畈是良渚文化晚期遗址。

[16]中国社会科学院考古研究所等编《王后·母亲·女将:纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年》,科学出版社,2015年,第169页。

[17]天津博物馆编《天津博物馆藏玉》,文物出版社,第48-49页。

[18]据湖北省博物馆提供的信息,这件青瓷鳄鱼是出土于湖北省鄂州市司徒村郭家细湾滨湖东路M15。

[19]表据刘钊主编《新甲骨文编》(增订本),福建人民出版社,2014年,第663页。案:《神龙出世六千年》11页12行所举甲骨文龙字乃字。是无毛虫,倒是符合作者的假说,但真正的龙字更像鳄与蛇。

[20]表据高明、涂白奎编著《古文字类编》(增订本),上海古籍出版社,2008年,第1424页。

[21]徐在国编《传抄古文字编》,线装书局,2006年,下册,第1167-1168页。

[22]濮阳市文物管理委员会等《河南濮阳西水坡遗址发掘简报》,《文物》1998年第3期。古代史与文物研究

[23]中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南偃师市二里头遗址中心区的考古新发现》,《考古》2005年第7期。

[24]谢青山、杨绍舜:《山西吕梁县石楼镇又发现铜器》,《文物》1960年第7期。案:桃花庄,今名桃花者村,在县城东南。

[25]王国维:《说觥》,收入《王国维遗书》,上海古籍书店,1983年,第一册:《观堂集林》卷三,第13-15页。容庚:《商周彝器通考》,上海人民出版社,2008年,第321-328页。

[26]信阳地区文管会等:《河南信阳县浉河港出土西周早期铜器群》,《考古》1989年第1期。

[27]高西省:《扶风巨浪海家出土大型爬龙等青铜器》,《文物》1994年第2期。

[28]中国青铜器全集编辑委员会编《中国青铜器全集》第1卷,文物出版社,1996年,第1页:图版一(成王方鼎);第4页:图版四(太保方鼎)。

[29]中华人民共和国科学技术部等:《早期中国—中华文明起源》,文物出版社,2009年,第132-133页。

[30]参看《神龙出世六千年》,第13页,图2-2、2-3、2-4。孙文认为红山玉卷龙是模仿蛴螬(金龟子的幼虫)。该文注⑨云俄国学者C.B.阿尔金《红山文化软玉的昆虫学鉴证》(《北方文物》1997年3期)已有此说。又俄国学者科米萨洛夫(SergeiA.Komissarov)也有此说,见氏著“The ncient adesof siainthe Light of Investigations by the Russian Archaeologists”,收入邓聪编《东亚玉器》第二册,香港中文大学中国考古艺术研究中心,1998年,250-279页。案:孙文以蛴螬为龙是本于他对地蝼的理解。《说文解字·虫部》:“螭,若龙而黄,北方谓之地蝼。”《荀子·赋》“螭龙为蝘蜓”,蝘蜓是蜥蜴。螭龙虽非蝘蜓,但二者必相似。《吕氏春秋·名类》:“黄帝之时,天先见大螾大蝼。”《史记·封禅书》亦云“黄帝得土德,黄龙地螾现”。黄色,五行配土。螭是黄龙,与土色相配,地蝼、地螾是它的别名,并非蝼蛄、蚯蚓,更非蠃虫。

[31]中国国家博物馆编《中华文明:古代中国陈列文物精萃》,中国社会科学出版社,2010年,第123页。中国社会科学院考古研究所等编《王后·母亲·女将:纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年·玉器篇》,科学出版社,2015年,第11页。

[32]《1978-1980年山西襄汾陶寺墓地发掘简报》。图见图版肆,1。

[33]Max Loehr,Ritual Vessels of Bronze Age China,NewYork:The Asia Society,1968,p.3.

[34]张光直:《美术、神话与祭祀》,三联书店,2013年(写于1981-1982年),第三章:巫觋与政治(第34-73页)。

[35]林巳奈夫《神与兽的纹样学—中国古代诸神》,常耀华等译,三联书店,2009年,53-123页。

[36]Robert W.Bagley,Shang Ritual Bronzes inthe Arthur M.Sackler Collections,Cambridge:

Harvard University Press,1987,pp.19-22.

[37]鳄鱼正是这样一种什么都吃,甚至连人都吃的怪兽。我怀疑,饕餮二字也许是鼍字的缓读。

[38]李泽厚:《美的历程》(修订插图本),天津社会科学出版社,2001年(第一版刊于1981年),第二章:青铜饕餮--狞厉的美(第47-64页)。

[39]《中国青铜器全集》第6卷(1997年),第117页:图版一二二(兽面龙纹大鼎);第2卷(1997年),第73页:图版七二(兽面纹鬲);第5卷(1996年),第11页:图版一二(厚逴方鼎);第6卷(1997年),第185页:图版一九○(古父己卣)。

[40]林巳奈夫把后者称为“蕝”,以为像甲骨文的舌字,指古代缩酒的茅草。这种解释比较牵强,但现象值得注意。参看氏著《神与兽的纹样学—中国古代诸神》,第7-51页。

[41]Robert Bagley,“Ornament,Representation,andImaginary Animalsin Bronze Age

China,Arts Asiatiques,tome61-2006,pp.17-29.

[42]裘锡圭:《说卜辞的焚巫尫与作土龙》,收入《裘锡圭学术文集》(甲骨文卷),复旦大学出版社,2012年。

[43]同[6],第24页。

图文来源:《中国国家博物馆馆刊》2017年03期

作者:李零 北京大学中文系

责编:静静

审核:郑媛

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论