说起五通神,知道的人可能不多,但说到五路财神,却是无人不知。其实,五路财神是从五通神转变来的,不了解五通神,就说不清楚五路财神的来历。往本源上追溯,五通神来自印度。

一 佛经中的五通仙人

佛经中屡见“五通仙人”“五通仙”“五通婆罗门”“仙人 ”的名称,有人曾对《大正藏》做过统计,发现有一百八十五部佛经中出现了“五通”(参钮卫星《“五通仙人”考》,《上海交通大学学报(哲社版)》2007年第5期)。“仙人 ”是中国道教独有的一种信仰,与神合称“神仙”,用以指代通过修炼获得长生的人,这些神仙的主要特点是长生不死、飞行上天。印度并没有中国道教式的仙人,佛经中的仙人,都是对梵文 Ṛṣi的意译,是格义的结果。所谓格义,就是在佛经翻译中,用中国的名物制度比附印度的名物制度,以便中国人更好地理解佛教经文。

实际上,印度的五通仙人,是具有五种神通的人物。在婆罗门教中,按照出身,Ṛṣi可分为三类:出身于神的称天仙、出身婆罗门的称梵仙、出身于刹帝利的称王仙,另外还有大仙、至上仙、多闻仙和吠陀某一卷的作者等(参任继愈主编《宗教词典》,上海辞书出版社,1981,314页)。他们所具有的这五种神通是天足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通。天足通,就是能飞天入地、出入三界、变化自在;天眼通,就是能看见六道众生轮回的苦乐之相;天耳通,能听到六道众生苦乐忧喜言语及世间一切声音;他心通,能知六道众生心中所念之事;宿命通,知道自身和众生过去、未来的所作所为。这些神通看似十分了得,但在佛祖看来,五通仙人的修行尚未达到最高境界,还没有获得最高的第六通“漏尽通”,还没有摆脱生死轮回,也没有大彻大悟。也正因如此,五通仙人还有缺点,他们会受到人的伤害,如《百喻经》有“破五通仙眼喻”,说五通仙人的双眼被人挖掉了。他们也害怕死亡降临,如《佛说婆罗门避死经》云:“昔有四婆罗门仙人,精进修善法五通,常恐畏死。”《大智度论》卷一二还说他们有隐藏宝物的行为:“如五通仙人,以好宝物藏着石中,欲护此宝,磨金刚涂之,令不可破。”五通仙人也做不速之客,到王宫中就食,《经律异相》卷三九云:“如郁陀罗伽仙人,得五神通,飞到国王宫中食。王大夫人如其国法,接足而礼。夫人手触,即失神通。”五通仙似乎对女性的触摸十分敏感,一摸之下就失去五神通。

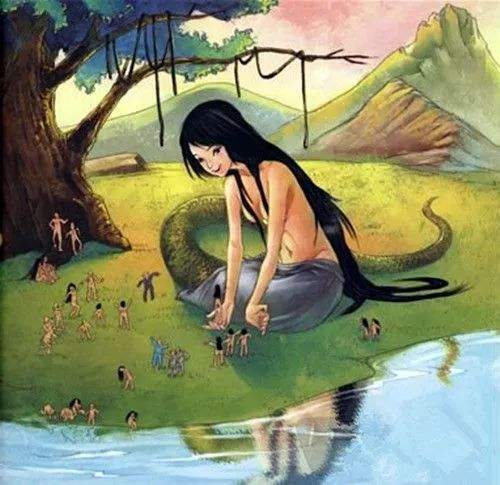

五通仙人有时表现得还很脆弱。佛经中的一角仙人也是一位五通仙,他的故事在《罗摩衍那》中就有记载,但在佛经中被赋予新意,成为劝诫色欲的寓言。这位一角仙人因下雨路滑,上山时扭伤了脚,发嗔咒令此地十二年不得下雨。此咒让国王忧心忡忡,招募天下人:谁能破掉此五通神力,分一半国土给他。该国淫女扇陀携五百美女来到一角仙人修行之处,结草庵而居,以欢喜丸诱惑,与其共浴成淫,破其神通,遂降大雨七天七夜。七天以后,欢喜丸吃完,一角仙人随扇陀下山寻找。途中扇陀说自己很累,一角仙人就驮她走,这一场景被国王和全城人目睹(鸠摩罗什译《大智度论》卷一七)。在佛教看来,五通仙人表现出与修行要求相反的行为,是个反面形象,佛祖借他展开说教。

莫高窟第428窟东壁鹿角仙人本生背扇陀(北周)

五通仙人被淫女诱惑的情节,来到中土后转变了主被动关系,演化成五通神喜欢奸淫的故事。

二 五通仙人转变成五通神

佛经中五通仙人的故事对于中土人士来说十分新异,引人入胜。故事在流传过程中,原来的佛教寓意大部分遗失,五通仙人的形象也逐渐发生转变,出现了五通神仙、五通鬼、五通神等名称。

刘义庆《幽明录》中收入一则故事,说海中金台上有百味美食,由四位大神守护,“有一五通仙人,来欲甘膳,四神排击,迁延而退”(鲁迅辑《古小说钩沉》,齐鲁书社,1997,143页),这位五通仙人前来盗食,遭到守护神的驱逐。故事中延续五通仙人的不良形象,还出现了进一步丑化的倾向。在南北朝佛道二教论争过程中,佛教僧侣把五通仙人跟道教神仙等同起来,用以贬低道教。刘勰在《灭惑论》中说:“若乃神仙小道,名为五通,福极生天,体尽飞腾,神通而未免有漏,寿远而不能无终。”(僧祐编《弘明集》卷八)把中土道教神仙称作五通仙,说他未修第六通,所以神通“未免有漏”,虽享长寿却难免一死,极尽贬低之能事。但问题是,道教内部也在用五通来说明丹道。陶弘景撰《吴太极左仙公葛公碑》云:“吴初,左元放自洛而来,授公白虎七变、炉火九丹,于是五通具足,化遁无方。”(彭泽等《弘治徽州府志》卷五)用五通仙人解释道教神仙,用“五通具足”表述丹法已成,实际上是一种“反向格义”。所谓反向格义,指佛教及相关佛经故事为僧侣和信众所熟知后,就拿佛教中的名物制度来比附中土的名物制度,以图更好理解中土文化。格义大量出现在早期佛经翻译过程中,反向格义出现在佛教在中土广泛传播之后。格义与反向格义促进了印度文化在中土的传播,大量佛教人物、故事、制度融入中国文化之中。具体来说,五通仙人与道教仙人的文化界限被消弭,二者混融在一起了。实际上,直到宋代仍把五通仙当作道教仙人。苏轼有诗句“却著衲衣归玉局,自疑身是五通仙”,又有“聊为不死五通仙,终了无生一大缘”(《苏轼诗集》卷四〇),都把自己说成五通仙人。

五通仙人既然被当作道教神仙,按照中国人的习惯就把他供奉起来,于是为他修建祠庙也就是早晚的事了。隋朝就有以五通为名的道观,唐代出现了五通庙,其中徽州婺源的五通庙,又称灵顺庙,被视为五通祖庙。据道教文献记载,此庙在两宋多次得到朝廷敕封,香火极盛,香客跋涉千里前来进香。为方便信众祭拜,各地纷纷建立行祠。《梦粱录》载:“灵顺庙……余杭立行祠者七。”(吴自牧《梦粱录》卷一四)南宋朱熹曾描述众人在新安县五通庙叩拜的情况:“有所谓五通庙,最灵怪。众人捧拥,谓祸福立见。居民才出门,便带纸片入庙,祈祝而后行。士人之过者,必以名纸称‘门生某人谒庙’。”(朱熹《朱子语类》卷三)作为理学家,朱熹视五通为淫祠,他告诫士人 “人做州郡,须去淫祠”。

在宋代,五通仙人已经在民间社会转变成五通神,还出现了五显、五圣等名号。由于都有个“五”,就在神坛上塑五位神仙,合称“五郎神”。他们在庙坛上并排而立,一起接受香火。在信仰过程中,依托佛经中“一角仙人 ”“独角仙人”的说法,因谐音而出现“一脚五通”。因南方山魈(木客)也是一脚,于是五通神跟山魈融合起来。同时,五通神跟五盗神相结合,因“盗”与“道”同音,演变成了五道神;“道”与“路”同义,又说成了五路神。五通神有盗财行径,五盗神是盗窃者,又都是五人一伙,比较容易混淆。其实五道神是佛教阴间之神,跟五通原本没有关系,但通过相同的音义、人数的周转,竟然共用同一个神名。

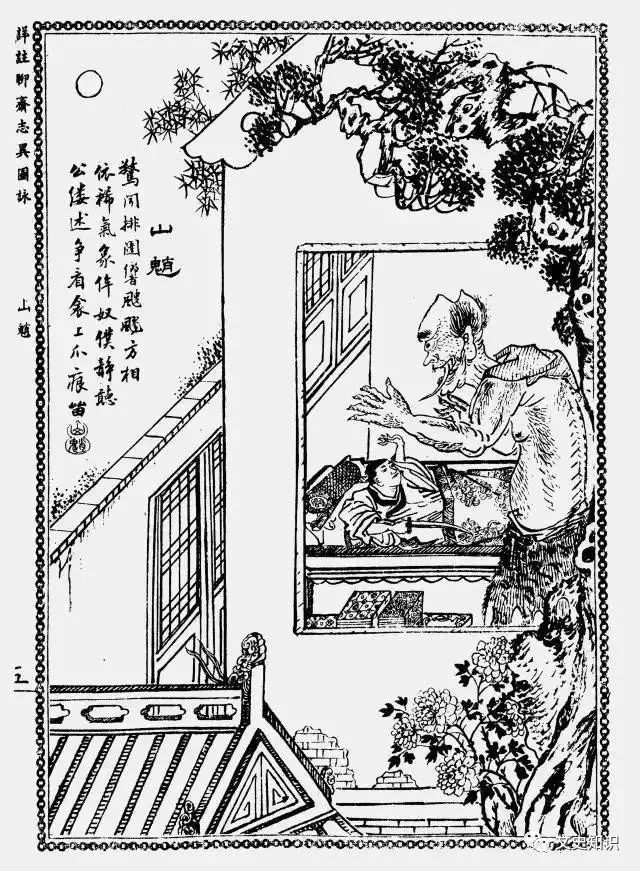

《聊斋志异图咏》中的山魈

三 五通神遭禁毁

宋代已经产生了大量的五通神的灵异传说。人们认为奉祀五通神能带来包括钱财、治病、消灾乃至科举及第等方面的好处。在现实利益驱动下,南方多地五通小庙在村头、院落纷纷出现,崇拜呈现私人化趋势。但五通神有两个让人诟病的坏毛病,其一好奸淫,其二好恶作剧。然而,人们既利其财货,对家中妻女被五通强占之种种行状竟忍气吞声,毫无应对之策。宋洪迈《夷坚丁志·江南木客》载:

大江之南地多山,而俗禨鬼,其神怪甚诡异,多依岩石树木为丛祠,村村有之。二浙、江东曰五通,江西、闽中曰木下三郎,又曰木客,一足者曰独脚五通,名虽不同,其实则一……大抵与北方狐魅相似。或能使人乍富,故小人好迎,致奉事,以祈无妄之福。若微忤其意,则又移夺而之他……尤喜淫,或为士大夫美男子,或随人心所喜慕而化形,或止见本形……体相不一,皆矫捷劲健,冷若冰铁。阳道壮伟,妇女遭之者,率厌苦不堪,羸悴无色,精神奄然。(洪迈《夷坚丁志》卷一九)

明代笔记小说也记载了很多五通神带来钱财,同时奸淫妇女的故事。杭州、福州、苏州、松江等地都有浓厚的五通神信仰氛围,也有大量的五通神故事。尤其苏州上方山(又名“楞伽山”)五通祠,陆粲《庚巳编》卷五称有“家家置庙庄严”“小民竭产以从事”的情况。

上方山古塔

五通神作福作威于乡里城市,盗来钱财,淫人妻女,家人不敢诉说,作害之烈,伤害教化之深,更过于狐魅。这是儒家所不能容忍的,儒家人士多次发起上方禁毁五通的运动,以图正人伦、敦教化。其中影响最大的一次是汤斌在苏州上方山禁毁五通运动。此庙元代由婺源五通庙分香而来,到明代已有人说 “(苏州)城西楞伽山是魅巢”。弘治年间(1488—1505)苏州知府曹凤曾焚毁上方山五通神,但不久五通祠香火又起。康熙二十三年(1684)汤斌任江宁巡抚,他发现苏州五通神崇拜严重扰乱民心。他在《奏毁淫祠疏》中说:

苏松淫祠,有五通、五显、五方贤圣诸名号,皆荒诞不经,而民间家祀户祝,饮食必祭。妖邪巫觋创为怪诞之说,愚夫愚妇为其所惑,牢不可破。苏州府城西四十里有楞伽山,俗名上方山,为五通所踞,几数百年。远近之人奔走如鹜,牲牢酒醴之飨,歌舞笙簧之声,昼夜喧阗,男女杂遝,经年无时间歇,岁费金钱何止数十百万。商贾市肆之人谓称贷于神,可以致富,借直还债,祈报必丰。谚谓其山曰“肉山”,其下石湖曰“酒海”。耗民财,荡民志,此为最甚。(《汤子遗书》,《文渊阁四库全书》第1312册,台湾商务印书馆,1986,469页)

汤斌采取严厉措施,拆毁上方山五通祠,驱逐庙内僧人,“收其偶像,木者焚之,土者沉之”,并令所属州县也一并捣毁五通祠;同时,他提倡儒学,令各州县建立社学,修葺泰伯、范仲淹、周顺昌等圣贤祠庙。这次行动在康熙的支持下开展得风声水起,汤斌甚至在上方山顶立碑,以示永禁五通,但他离任后不久,上方山五通祠香火又起。清代雍正、乾隆、道光间,朝廷和地方官府又先后五次禁毁,对五通神信仰造成很大打击。

四 五通神转变为五路财神

面对政府的严厉打击,五通神已经难以获得安稳的庙场,信奉者需要找到变通的方式才能让社会各界接受。于是,五通神经过伦理化改造后,改头换面,以五显、五路等名号出现。

五显神有赐财之能,无奸淫之秽,以“五显财神”的名号出现在庙坛,颇受欢迎。五显财神信奉之地原本在南方,明代传入北方,并逐渐侵占了原在华北活跃的增福财神的庙场。北京广安门五显财神庙,庙会在增福财神诞辰九月十七日,而不是五显神的四月初八或九月二十八举行,透露出五显侵场夺庙的历史。

五路神的司财功能强化的同时,也进行了伦理化改造,或以元末抗倭而死的何五路解说其来历,或以为五路即东西南北中皆得发财之意。清代江浙地区流行的财神宝卷,主要叙述杜平、李泗、任安、孙立、耿彦五人的诞生、结义、做生意、发财、散财的故事,倡导的是忠孝节义,表现的是散财于天下的义举,合乎儒家教化之旨,对五路财神信仰也起到比较好的修饰作用。五通神因遭禁毁而更改为五路神,后来为凸显其功能而称五路财神,古今学者认识比较一致。清代顾禄在《清嘉录》说:“康熙间,汤文正斌巡抚江苏,毁上方祠,不复正五显为五通之所讹,而祀者皆有禁矣。因更其名曰‘路头 ’,亦曰‘财神’。”(顾禄《清嘉录》卷一)更名之后,五路财神既可擅其致财之利,又免除其奸淫之患,民众叩拜此神也不至于引起知识阶层的排斥,因而得到社会各界接受。

从佛经中的五通仙人到道教神仙,从民间信仰的五通神到五路财神,一千多年走完一个复杂的转变过程,其中有多种要素都起到推动作用。这些要素包括佛教传播中的格义与反向格义、对神奇故事的兴趣、民众世俗性信仰方式、儒家伦理思想和国家治理策略等多个方面。中国民众对于像五通这样喜欢女色、有点不良习性的神仙并不排斥,反倒感到好打交道、容易亲近,因而愿意以私人化祭祀的方式加以贿赂、收买,从而换来更大的利益,达成自己的愿望。儒家的伦理思想和国家的教化政策迫使五通神不断变换名号、改变神格,使其从反伦理、反社会的窘境中解脱出来。更改名号只是一种临时性逃避措施,真正的改变是神格的完善。转变为五路财神,具有忠孝、公平、正义、和合等内涵,同时又不失赐财之职能,这种神格特点被民间广泛接受,也意味着五通神终于在中国社会的信仰方式和价值体系中找到了自身的位置。

(作者单位:上海大学文学院)

——本文刊于《文史知识》2019年第7期“文化史知识”栏目

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论