女娲信仰与中国行业神崇拜

李祥林

四川大学中国俗文化研究所

行业神崇拜是源远流长的中华民俗之一。从性别研究看,造人补天化万物的女娲是神力赫赫的创造大神,女娲神话及信仰从古到今也适应着民间工艺行业的多样化诉求,形成种种含义别致的民俗事象,并且关联着传统文化及民间心理的诸多方面。从面花到泥塑及其他诸行手艺人对女娲的顶礼膜拜中,不难看到超时空的女娲神话在中华文化史上能量巨大的原型穿透力。“炼、补”神话意象发挥着古为今用的作用,过去的神话符号与现代的市场社会携手,为今天生活装点出别有意味的景观。立足当下,回望过去,在“神话复活”和“符号经济”盛行的当代社会,梳理女娲神话及信仰与中国行业神崇拜的关联,思考古老遗产作为文化资源的创造性运用,也有某种现实意义。

关键词: 女娲神话; 行业神崇拜; 中国文化; 民间信仰;

作者简介: 李祥林,四川大学中国俗文化研究所教授。四川成都610064;

收稿日期:2019-09-10

基金: 教育部人文社科重点研究基地重大项目“中国古代民间神灵信仰研究”(项目编号:11JJG750010)的阶段性成果;

The Belief of Nvwa and Worship of the Gods of Chinese Professions

Li Xianglin

Institute for Non-Orthodox Chinese Culture,Sichuan University

Abstract:

Worship of the gods of Chinese professions is one of the Chinese customs with a long history over thousands of years. According to gender study,Nvwa is the god of creation,who creates human beings and all things on earth,mends the sky. The myths and beliefs of Nvwa,from ancient time to present,adapt to the diversified demand of folk craft professions,which forms a variety of unique meanings of folk customs,and which is related to traditional culture and many aspects of folk psychology. From dough figurines to clay figurines and other artisans' worship of Nvwa,it can be seen that Nvwa myths in different times and space have super powerful prototype penetration in Chinese cultural history. The mythical image of “refining and repairing”plays an important role in today's life. The myth symbols of the past and modern market cooperate to decorate today's life with different meanings. Standing at the present and looking back,it is meaningful to comb the relationship between Nvwa myths and belief and worship of gods of Chinese professions,and to think about the creative use of ancient heritage as cultural resources under contemporary society that is popular with “mythical revival”and “symbol economy”.Keyword:

Nvwa myths; worship of the gods of professions; Chinese culture; folk belief;

Received: 2019-09-10

纵观中华百工技艺,行业神崇拜是贯穿古今的重要民俗。“百工技艺,各祠一神为祖。”(纪昀《阅微草堂笔记》卷四)顾名思义,行业神乃指各行各业供奉的保佑本行业吉利兴旺的神灵。常言道:“三百六十行,无祖不立。”各行各业,敬奉祖师,崇祀神灵,其是该行业的创始者或保护神。女娲作为始祖神是中国神话史上“先于诸神又高于诸神”的创造大神,“抟土造人”和“炼石补天”是这位大女神惊天盖世的赫赫功绩,民间百业由此神话传说延展生发,将其跟行业神崇拜联系起来,形成种种含义别致、至今鲜活的民俗事象,并且关联着中华文化及民间心理的诸多方面,值得我们立足田野从艺术人类学角度深入考察。

一、从面花到泥塑及其他

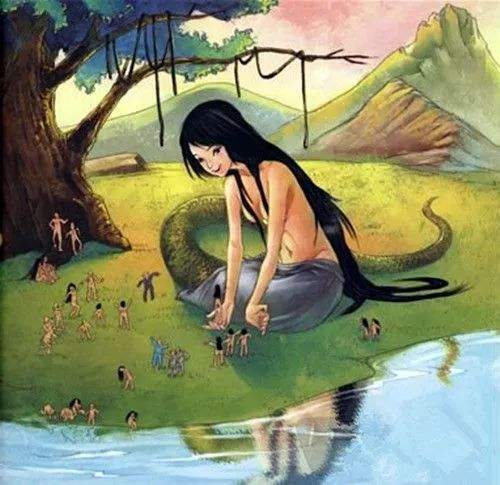

衣食住行是人类的基本生活,其关联风俗,多有美艺。以食为例,“面花”属面塑,涉及面食制作工艺,民间又称“花馍”“礼馍”“花馒头”,其可吃可观,在生活中具有多种民俗用途,是流行在中国北方的民间艺术。面花主要分布在黄河流域的秦、晋、冀、豫、鲁等地,这些地方以产小麦吃面食为主,乡里民间有许多制作面花的能手,尤其是妇女。面花出自妇女之巧手,媒体将她们誉为民间“女娲”。

从信仰民俗看,人们把面花制作跟女娲挂钩不无缘故,在行业神崇拜中,女娲娘娘正是面塑艺人所奉祖师,抟土造人的她亦被视为面塑技艺的传授者。河北涉县娲媓宫是国内著名的朝拜女娲娘娘的圣地,《保定晚报》介绍“中国老行当系列”即云:“还有说泥塑、面塑行的祖师为女娲……捏面人用的五种颜色和面粉,说的就是仿女娲补天的五色石。”1出自民间“女娲”之手的面花种类甚多,其中不乏跟女神信仰沾边的,有论者对比研究襄汾民间面花和襄汾史前彩陶乃至原始岩画图案时指出:“端午节是古祭图腾节,山西襄汾民间端午节流行面塑‘五彩蛋’,整个面塑象征一个宇宙母体,上部向天是一个象征四方五行的交叉‘十’字,中心一个图腾蛇盘彩蛋,周围四个图腾蛇盘彩蛋,当地叫作‘五彩蛋’,说是女娲补天的五彩石。这一带是蛇图腾的黄帝与夏民族和蛇女娲崇拜的地域,口衔仙草的大图腾盘蛇彩陶盆就是在襄汾陶寺夏墟出土的。顶上横列七星,画中人形头梳双髻,胸前垂两个充满乳汁的大乳房,这个被称为‘生育之神女娲’的原始岩画,也是在其南部大宁的大山之中。其实图腾蛇盘‘五彩蛋’,如同图腾蛇盘九颗蛋一样,都是生育之神女娲对氏族子孙万代的繁衍。它和这一代流行的技艺极为精湛的五个娃娃连体旋转的面花内涵一样,都是生育之神的象征。”2就这样,从制作技艺到成品造型,面花都跟女娲神话及信仰联系起来。

行业技艺的神话发生,是一个有趣的艺术人类学话题。“就中国科技民俗的特点而言,许多生产技能的产生,往往具有神话追踪的‘溯源性’。”3淮阳人祖庙会上有名的“泥泥狗”(泥塑玩具),又称“陵狗”,当地人说它是为伏羲、女娲看守陵庙的“灵狗”。这“泥泥狗”以泥土制作,造型古拙、怪诞,色彩艳丽,以黑色垫底,周身施以五彩纹饰,给人奇异之美的感受。“泥泥狗”的造型据说有数百种,大多呈现为奇禽异兽或人兽同体,诸如“人面猴”“猫猴人”“猫拉猴”“猴头燕”“人头狗”“多角兽”等等。其中,“人面猴”尤被民间视为“人祖猴”,据说代表造人的女娲,其似养育生命的雌性产门造型及图案透露出浓浓的生殖崇拜意味。又有所谓“十大象”,亦称“老虎草帽”,相传伏羲、女娲兄妹结合而生人类,他俩交合时以草帽遮面,故而“十大象”之造型为一混沌圆形没有头的老虎。淮阳古称陈州,是历史传说中“三皇五帝”之伏羲氏建都之地。淮阳城北龙湖畔有太昊陵,俗称“人祖庙”,其统天殿西侧建筑群中有女娲观。古往今来,太昊陵“人祖庙会”的民俗主题就是祭祀“人祖”伏羲和女娲,以求子孙繁衍。每年农历二月二至三月三,平时的农历初一和十五,庙会上都有卖“泥泥狗”的。淮阳人祖庙会至今仍保留着远古生殖崇拜的遗俗,除了“泥泥狗”,还有颂扬人祖的仪式舞蹈“担花篮”,体现生殖崇拜遗风的“拴娃娃”“献旗杆”,以及“子孙窑”等,无不展示出人类表达生命意识和祈求种族繁衍的题旨。

关于“泥泥狗”制作,民间有此表述:“传说女娲抟土造人的地方就在河南淮阳,当地人称女娲为‘人祖姑姑’并建有‘人祖庙’。每年的农历二月初二,淮阳都要举行‘人祖庙会’,与其他地方庙会有所不同的是,在淮阳的‘人祖庙会’上会陈列和买卖一种叫作‘泥泥狗’的神奇泥塑。这些泥塑造型奇异,色彩古色古香,当地的老艺人称他们做‘泥泥狗’的手艺就是‘人祖姑姑’女娲传下来的。”4如此说来,“泥泥狗”不仅仅是给人祖伏羲、女娲守陵的“灵狗”,其制作技艺的初创者就是女娲本人,是这位“大女神”把这门手艺传下来的。华夏“人日”传说中,女娲在第七天造人之前,分别造了鸡、狗、猪、羊、牛、马六畜,狗是她第二天造出来的。民间称“泥泥狗”制作技艺源自女娲,有其神话学根基。在河南社旗七十二行祖师爷堂中,女娲作为泥塑行业祖师被供奉,其造型为仙姑形象。2012—2013年,笔者带领研究生做四川民间工艺调查,去大英县走访“徐氏泥彩塑”(已列入国家级非物质文化遗产名录),艺人中也有泥塑行业祖师为女娲之口碑。

就跟造型相关的民艺而言,市井街头常见的尚有跟“面花”同类的“捏面人”(蜀地民间称之为“捏面娃娃”),捏面人的民间艺人也敬奉女娲娘娘为行业神,并且对他们手中捏制的五色面团儿自有说法。面塑艺人认为,捏面人要用五种颜色,因为女娲补天用的是五色石,他们对祖师定下的这种用色规矩是照章办事。在其看来,把女娲补天使用的五色用在捏面人的手艺上,会产生神奇的效果。中国神话史上,“五色”是一重要的神话意象,圣母女娲补苍天用的是五色石,面人师傅捏人像用的是五色面,民间信仰中这种对应攀附意识给此民艺行业染上了不寻常的光彩。华夏民艺中还有“吹糖人”,那是以糖塑形,同样有趣的是,“吹糖人奉女娲为祖师”,行中传说“烧糖稀的马勺是女娲补天用过的工具。”5连艺人手中的制作工具,也在庶民口碑中被赋予神圣性,成为跟女娲炼石补天神话有关的非凡的“神器”,让人刮目相看。民间艺人称他们手中的马勺源自大神女娲,除了跟从业者自神其术和借神自重的心理有关,也有神话叙事上的某种“依据”,如从黑龙江友谊县搜集的神话《猴石》讲,女娲补天就是“用绞罗捞出海底的五彩石,修好了地。又用铜锅、三昧真火将五彩石炼成糊状,然后用补天勺把天补好。”6

“古代神话以及具有神话因素的传说,对行业神崇拜有重要影响。这主要表现在:从业者在造神过程中常常从古代神话传说中汲取有用的材料;许多神话人物和具有神话色彩的人物被奉为行业神。”7大神女娲成为中国行业神崇拜的对象,正是如此。从民间工艺与神话传说的关联看,“因为捏泥人、捏面人、吹糖人都有‘造人’的意思,所以大家都敬女娲为祖师。只不过,捏面人和吹糖人把‘捏人’和‘补天’连在了一起。”8总之,捏塑行业的艺人们祀奉女娲为祖师神,有其行业内部需求和信仰上的充足理由。从诸行手艺人对女娲的顶礼膜拜中,不难看到超时空的女娲神话在中华文化史上能量巨大的原型穿透力。

二、“炼、补”神话意象发挥

“人祖补天神话浓,原身当是古英雄。”在西安临潼的骊山老母宫有碑文如此。“补天”是女娲极重要的神迹之一。祭拜女娲在陕西临潼一带氛围浓厚,当地有骊山老母为炼石补天的女娲娘娘之说法。在骊山西绣岭,老母殿前信众捐献的铁制大香炉上铸有“中国骊山女娲宫”字样,殿后照壁有“老母补天造人”浮雕。当地民间称农历正月二十为“老娲生日”,要过仪式性的“补天节”,吃“补天饼”,是由家庭主妇撕饼抛掷,扔向房顶象征“补天”,扔入“窨子”(枯井或地窖)叫作“补地”。纵目华夏,“补天节”又称“补天地”“天穿节”“补天穿”,不仅仅见于秦地,东晋王嘉《拾遗记》、北朝梁宗懔《荆楚岁时记》、明代杨慎《词品》对此皆有记载,前人诗词亦多咏及。其日期各地说法不一,如正月的十九、二十、二十四日等等,过节内容也有出入。如广东地区多在十九日悬蒜于门,以辟邪恶,又“烙糯粉为大圆块,加针线其上,谓之补天穿”,烙圆块糯粉旨在表明“补天”,而“加针线其上”则更是发挥想象强化“补缝”之意。9除了“捏”“塑”,着眼女娲神话中炼石的“炼”和补天的“补”,民间行业神崇拜亦有相关事象。

陶瓷和琉璃都与以火烧制有关,是古老的人类技艺。古代中国,陶瓷、琉璃行业有窑神、炉神崇拜。那么,作为陶瓷、琉璃行业敬奉的祖师,窑神或炉神是谁呢?各地对此有种种说法,如耀州窑神庙所奉为大舜、老子、雷公,磁州窑以红脸掌柜和碗神张铁汉为传艺祖师,不一而足。海峡两岸,台湾地区的陶瓷工匠便奉女娲为祖师神。河北高邑民间流传的神话讲,盘古开天十万年后,天塌地陷,“天上的神仙女娲看见了,就找了琉璃石,炼成七彩石来补天上的窟窿。”10山西交城县覃村,生产琉璃制品有古老的历史,今被列入非物质文化遗产名录的“琉璃咯嘣”就出自此地。当地传说是女娲娘娘用补天后剩下的琉璃液教会了人们吹琉璃制品,女娲被奉为琉璃匠的祖师。11每逢农历五月初九,琉璃工匠们要祭祀女娲,杀猪宰羊唱戏,谓之“琉璃节”。

山东淄博的博山区号称“中国琉璃之乡”,该地琉璃业又称“炉行”或“炉业”,有从业者所建的“炉神庙”,供奉女娲娘娘。据清乾隆版《博山县志》卷二“祀典”载:“炉神庙,在洪教寺后,业玻璃者所建,祀古女娲氏,取义于炼五色石以补天也,系民间私祭。”该炉神庙坐落在孝妇河西岸桑园村后高阜上,现存建筑基本完好,已被列为省级重点文物保护单位。究其历史,博山炉神庙始建于明万历三十九年(1611),是当地琉璃业公众醮会之所。工匠们认为,神话中女娲炼石补天,所炼“五色石”就是琉璃,于是他们把女娲娘娘认作本行业祖师———“炉神”。明万历时,博山地区的琉璃生产已有相当发展,炉行由徐应元首先倡议并得到士绅孙延寿支持,集资建起了这座供奉女娲的炉神庙。万历四十六年,以孙延寿、房宗义、徐应元为首,邀集20余人结成琉璃行业组织———“炉行醮会”,并且定下每年农历三月初三上巳日为祭祀祖师的日子。从此以后,每到这天,整个炉行都要歇业停产,共聚神庙举行隆重仪式祭拜祖师炉神。祭祀活动代代相沿,逐渐形成了博山三月三的“炉神庙会”。清乾隆元年,因炉神庙岁久失修,倾圮不堪,有李元和、姚可章等人出面,筹钱修葺,于次年2月竣工,并将炉神庙改称“女娲宫”。清道光年间,博山炉神庙香火旺盛,庙宇扩建,形成了现在所见的规模,而新修的正殿坐西面东,重塑圣母女娲像,其“法相庄严,迥非昔比”。12今天该地还建起了琉璃园,丁亥年所立《炉神记》石碑称“琉璃是玻璃的一种”,而“博山是中国玻璃的发祥地,我们的祖先在这里研制玻璃已有三千多年的历史”,又云:“我们是女娲的后代,是中国玻璃的传人,我们一定要振兴中国的传统产业!”借助女娲信仰,当地人不但为他们的琉璃业寻找到了悠久的“神话历史”,而且表达着希望琉璃产业在今天兴旺发达的现实诉求,还进而将自己的所作所为提升到振兴传统产业的国家话语层面。

不仅如此,跟烧窑有关的煤行或煤炭业也奉女娲。在产煤大省山西,“平定县的煤业奉女娲为祖师,认为女娲是用煤的始祖。在县城北五十里的东浮山上,建有娲皇庙,又称圣寿寺,寺内塑有女娲坐像。该县煤业传说,东浮山上有女娲烧煤炼石的遗址”,从明代地方记载看,此信仰自古有之。“炼石需要火,烧火需要煤,于是炼石补天的女娲便成了用煤的发明者,成了煤业的创始人。”13清代任伯年有《女娲炼石图》,画中女娲侧目凝视着带微黑纹理的石头,或以为此构思当来自女娲烧煤炼石传说。东浮山位于张庄镇郭家垴村,海拔千米,为太行山中段,山上多见满布孔眼而入水不沉的褐红色石块,相传女娲烧煤炼石的遗灶在此。关于“炼石补天”,清代赵翼《陔余从考》卷十九有番议论和辨析,其云:“皇甫谧《帝王世纪》及司马贞《三皇本纪》,皆谓女娲氏炼石补天。其说本于《列子》及《淮南子》,谓女娲五色石以补天,语极荒幻,宜乎王充非之也。然充徒以为天非玉石之属类,岂石所能补?且女娲虽长,岂能及天,不能及天,又安有阶级可上?此则三尺童子皆能知之,何烦辩驳?”在他看来,昔日王充质疑女娲神话固然是对的但实际上未击中要害,“须得其讹传附会之由,乃为笃论耳。”那么,神话的真相究竟何在呢?据赵翼讲,“陆深以为古时生民甚朴,茹毛饮血,未能尽火之用。女娲氏炼五色石以通昏黑之变,辅烹饪之宜,所以补天之所不及,后世焚膏继晷,爝火代明,皆此意也。其说稍近理。然直以为上古未有火,至女娲始取火于石矣。此以之属燧人氏可也,而何以属之女娲?况取火何必五色石耶?吾乡黄芷御进士谓,五金有青、黄、赤、白、黑五色,而皆生于石中,草昧初开,莫能识别,女娲氏始识之,而以火锻炼而出。其后器用泉货无一不需于此,实所以补天事之缺,故云炼石补天也。此论虽创而甚确。”依他之见,所谓“补天”并非补物理之天,而是指“补天事之缺”。

赵翼重史实考据,他讨论女娲神话走的是“神话历史化”路子,该路子在华夏由来已久,从“不语怪、力、乱、神”的儒门鼻祖对“夔一足”的非神话解释到汉代《论衡》作者对种种神话传说的理性化质疑,历历可见。其中是非,学界多有评议,在此不赘。就本文所论而言,赵翼引述其老乡黄氏对“炼五色石”的解释,对于我们理解后世跟“冶炼”有关的窑业炉行何以会奉祀女娲为祖师神(犹如炉中炼丹的太上老君亦被此行业所奉一样),倒是有些帮助。顺便说说,近年在湖北竹山召开的女娲文化研讨会上,有发言者推测:“女娲补的是什么天?首先,女娲补的天,是传说中的‘天’,是地面的上空,与‘地’相对,不是现代意义上的、物理上的天。女娲补的‘天’,极有可能是房屋。在中国古代,房屋建筑与‘天’有着密切关系,它建在地上、天下,它本身的很多部位即以‘天’命名,如‘天顶’、‘天窗’等。民间遗留的‘补天补地节’,或称‘女皇节’,实际上就是补房屋,由此隐约可见女娲补天乃补房的影子。”14论者发挥联想把女娲补天跟“烧瓦补房”挂起钩来,尽管有其理由,但所论未免过于坐实,有忽视神话想象力之嫌。

作为社会发展的产物,行业神崇拜随着社会分工和行业产生而逐渐出现。大致说来,行业神主要有祖师神和单纯保护神两类。从行业祖师传说可知,要成为祖师须具备诸如此类特征:“一是所谓‘真正的创始人’,如木、石等行业敬奉鲁班;二是对本行业有突出贡献者,如罗祖;三是始祖神,如民间传说女娲娘娘是教裁缝把顶针箍由大拇指改戴在中指上而被奉为裁缝业的祖师;四是名人,按照长江下游句容县的民间传说,在专业裁缝出现之前,裁缝是女人的专利,男人是不兴插手的,据说鲁班之妻周秀莲动员一个赵姓青年男子跟她学裁缝,赵又带出了不少徒弟,这些徒子徒孙们便把周氏尊为裁缝业祖师。”15三皇五帝中,黄帝姬姓,号轩辕氏、有熊氏,被尊为中华文明的“人文初祖”。民间传言黄帝曾教民众用骨针穿麻线缝树叶和兽皮做衣,故缝纫业尊他为祖师;此外,又因为神话中女娲补天,她也被民间视为织补业的祖师。如女娲信仰在台湾,“丝棉织业者,也奉其为职业神”16,在该行业人士看来,“神话中的女娲娘娘具有炼五色石补天的能力,与补教业的功能契合。”17同理,在类比思维引导下,东北民间补锅匠之所以奉女娲为祖师,盖在“补锅像女娲补天”18。

陕西平利有女娲山女娲庙,“相传,女娲采金州(现安康)南山五色石炼之补天,救民于水火,从此百姓康泰,风调雨顺。女娲在此地修造了一座土地庙,教南山民众种桑养蚕,取丝纺绸,福祉于民。当地民众为祭祀女娲的贤能圣德,将土地庙改建为女娲庙,供奉香火,顶礼膜拜。”19当地人相信,是女娲娘娘教会了人们“取丝纺绸”。从性别研究(gender studies)角度看,身为“补天”女神的女娲在神话人物中的确更容易被裁缝、织补行业视为祖师,盖在以“男耕女织”为性别分工的传统中国社会里,此类技艺通常被划归“弄瓦”范畴而跟女性生活有更多联系。有西方学者在研究性别与技术问题时曾提出“妇术”(gynotechnics)一词,并且指出:“在中国的‘妇术’中,包括了三个科技领域,在‘中华帝国’晚期对于赋予妇女生活以形态和意义尤其重要,即房屋建筑、纺织和生育。”其中的纺织,“按照传统的说法,这是一个补充‘男耕’的女性领域。”20有趣的是,当今市井中还出现了以“女娲织补”为店名的执业者,其广告语是“让你破旧的衣服变新衣装”,并称:“专业从事各类服装织补,及商业家用床上用品、布艺沙发、窗帘等各种织补……”21过去的神话符号与现代的市场社会携手,古为今用,为今天生活装点出别有意味的景观。

三、女神崇拜、行业心理和神话复兴

纵观民间信仰,女娲作为行业神是身兼多职的,她除了被尊为捏塑、锔补等的祖师,也是制伞、修伞的行业神。“根据日本学者20世纪30年代的调查,台湾人(非原住民)把雨伞的发明也归到女娲身上。”22一般说来,伞业所奉祖师神有二:其一,是鲁班妻。或言鲁班在外做工,其妻常给丈夫送饭,看到鲁班和工匠们冒雨干活,便想到该有个遮雨的器具。她从屋内淋不着雨得到启示,采回藤条编成一个大斗笠;或曰为让人们出门躲雨,鲁班师徒每隔十里造一个歇脚亭,鲁班的妻子见后受到启发,用竹子做骨架扎成小亭子模样,糊上油纸,发明了“一步一亭”式的伞,由此她被奉为伞业祖师。其二,是女娲。李乔《行业神崇拜》指出,“补天和抟土造人的女娲被伞业、泥塑艺人奉为祖师。”23据吴瀛涛《台湾民俗·祭祀》(1984年),民间相传女娲是用伞骨补天的,奉女娲娘娘为祖师神见于台湾伞业。又据台湾道教总庙三清宫网站介绍,台湾伞业之所以奉女娲,一说女娲是用伞骨修补穹隆的,一说女娲用五色石补天而伞匠将下雨视如天漏,补天如同造伞。24在东南沿海地区,福建漳州各行业中,“伞匠供奉女娲和鲁班之妻荷叶先师。”25海峡两岸,闽台有血肉关联,如《漳州过台湾》作者指出:“清代随着台湾的开发和移民的浪潮,漳州百工技艺纷纷进入台湾,各行各业崇拜的祖师神和保护神亦移植到台湾。”例如,“制伞业祀女娲为祖师神。相传,女娲氏用五色石补天,补天如同制伞,女娲是用伞骨修补穹隆的,故伞业者崇祀之。”26

按照超现实的神话叙事,女娲娘娘用五色石补天漏止住了淫雨,后世将她与伞拉上关系,并奉其为制伞行业祖师,原因也在于伞匠们视下雨为天漏(四川雅安多雨,号称“雨城”,当地民间传说是女娲补天时代“天神大战,共工怒撞不周山,把天打漏了。”(对此问题,笔者另有专文论述)补天治漏如同制伞防雨。在此,我们可以看到基于原始思维的“相似律”是如何发挥作用的。“将实用的日常生活器具与创世说联系起来,可以看出伞在庇佑人们抵御自然灾害的过程中,被赋予了神奇的色彩。由此创造出神话传奇故事,与绵延流长的人类进程紧密地联系在一起,足以可见伞在人们心目中的重要程度。”27女娲是伞业的祖师神又是保护神,海峡对岸,“台湾民间认为女娲氏是补天的女神,她的法力能支撑像伞一般的天穹,故传说女娲娘娘是补伞高手,故制伞业者,奉女娲氏为守护神”28,这是台北大龙峒觉修宫网站介绍女娲所言。而在花莲,现今的延平王庙三楼上所供地母娘娘据称“就是‘女娲娘娘’,女娲是补天的女神,所以传说女娲是修补伞的圣手,因此,制伞的业者,奉女娲为守护神。”29台胞以农历五月初九为女娲补天庆典日,届时同业人士聚集祭拜,还要请戏班子唱戏酬神。信仰为人们提供着从业心理支撑,也凝聚他们的情感,强化着群体认同。

油纸伞乃中国传统雨具,发明于东汉时期,又叫桐油伞、纸伞。在中国百姓的人生礼仪中,伞具有特别的民俗意义,是吉瑞的民俗之物。三明客家婚俗,女子出嫁要头遮一把伞,因客家方言“伞”与“产”同音,遮伞意为新娘子会传宗接代。“伞”字的繁体为“傘”,是大人下罩几个小人之像,故民间以之为求子象征。又如,按照闽南婚俗,新娘子花轿到男家后,媒人先进门撒“铅钱”道吉语,接着由“好命”的妇女用米筛或雨伞遮着新娘步入大门,边走也要边念喜句;30珠海民间婚俗中,女子出嫁时,要由父兄撑开大红伞遮着新娘出门,母亲或妆嫁娘则在门口向空中及新娘伞顶撒米,表示吉祥;31湘西苗族婚俗有“遮羞伞”仪式,新娘出嫁时,数十名女伴人手一把纸伞,一路上撑开纸伞将新娘遮蔽,以免他人看见,到了夫家,进门前要开合雨伞三下;水族婚俗也有“打伞发亲”,新娘出阁时要打红纸伞罩头,有的地方是新娘撑伞,有的地方是新娘的兄弟代为撑伞。在四川地区,川南苗族婚俗中,亦是“姑娘不坐大花轿,红伞撑开遮俏容”;32北川羌族习俗中,也有妇女怀孕后在床上放一把伞以防恶辟邪,而逢端午节,女方母亲还要给男方送一把钩钩伞;332017年12月,我去了黔、桂,走访侗寨,从当地祭祀萨玛(萨岁)习俗中得知,这位大母神的神位上少不了一把半张开的伞……关于伏羲、女娲兄妹成婚的地方传说中,亦有类似叙事。抟土造人的女娲是生殖崇拜的对象,向女娲娘娘求子嗣是华夏民间普遍风俗(如河北、河南等地女娲庙会上的“栓娃娃”),而古籍中有女娲“为女媒”“置婚姻”的记载(《太平御览》引《风俗通》),民间又奉之为“婚姻之神”。凡此种种,在生育、婚姻等重大人生主题上,民间伞俗跟女娲崇拜确实多有吻合之处。倘若作不算太离谱的联想,这会不会是伞业奉祀女娲的深层缘由呢?

“炼石补天”是女娲神话的核心之一,除了上述,中华民间还有一些行业与这位女神挂起钩来。比如,过去盖房建屋的泥瓦匠除了奉鲁班为祖师,也有祭拜女娲娘娘的。“《中国行会制度史》第七章《近代的手工业行会·宗教信仰》云:‘瓦工崇拜女娲。’崇拜女娲就是指奉女娲为祖师,一些地区的泥瓦匠奉女娲为祖师的理由,大概是认为自己盖房犹如女娲补天。”34又如,跟“石”有关,在东南沿海地区,福州、长乐等地石匠奉祀炼石补天的女娲,视之为本行业的鼻祖;35在关中地区也有说法称,“人与石的不解之缘,则是从天下第一个石匠———我们的老祖母女娲拉开战幕的,我们都是石匠的后人。”36跟“火”相关,民间有称女娲为香烛业祖师的,如在台湾,“女娲娘娘,亦称九天玄女,又称连理妈,有大妈至九妈的九尊神体,香烛业者祀之”,民间以二月十五为女娲娘娘生日。37台中朝奉宫,“主要供九天玄女,也有人把她当作女娲合并奉祀,宫内挂‘炼石补天’匾额。”38关于九天玄女,“民间信仰中,传说九天玄女是线香业的祖师爷,并传说只要是有香火的地方,九天玄女都会到来倾听人间的苦难,故香烛业奉祀九天玄女为祖师,制香业人家都在家中供奉神位,并在九月九日祭祀。”39从女娲到九天玄女到香烛业祖师,这当中有传说及信仰上复杂的勾连关系。40“此外,九天玄女也曾为黄帝制作指南车,帮助黄帝击败蚩尤,因此许多汽车制造或销售业者也将九天玄女视为守护神,还有丝棉的纺织业者,也奉为职业神。”41瞧瞧,在当今时代“神话复兴”和“符号经济”大行其道的背景下,连现代的汽车制造、销售业也跟上古女神攀上了关系,这似乎更离奇了。其实,在科技进步的现代世界,敬神造神的民俗心理并未止步,如海尔曼·鲍辛格指出,“东亚的一些民族也把技术纳入他们的‘神话-巫术的存在秩序’;在日本,人们为‘石油神’建起小神道祠,为‘硫磺神’(Schwefel-Kami)建造圣所,给狐神供奉一个电力设施……”42现代人尊奉既有神灵也创造新的神灵,顺应民间心理的神灵信仰之跨时空的穿透力让人惊叹。

在华人社会中,女娲信仰作为民间“小传统”从古到今影响深远。纵观中国民艺百业,行业神崇拜有其产生的客观和主观原因。民艺诸业信奉之“神”,不但被工匠视为跟个人谋生饭碗息息相关,甚至认为整个行业的福祸兴衰都系于此。因此,行业神对于传统社会从业者,尤其是不可缺少的精神依托。以鲁班为例,其人其事据古书断续的载录,基本上可认定他是先秦时期工艺领域的一位创造发明者。然而,在笃信“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的华夏传统社会中,关于这位“器”之层面的行业创造发明者,“在正史没有他的记载,封建时代的史官是记载帝王家谱的,当然不去为这位‘雕虫小技’的‘巧人’作传记,但在劳动人民的思想中却永远纪念他。尤其制造生产工具的工匠们把他当作神圣来崇拜,因此,他的事迹也就随人们意识形态的转变情结把他逐步的神化起来。封建时代,一般人对其所崇拜的人物纪念方式都是用宗教性的奉祀神仙方式。因此,公输班到了唐宋以后就被一般人给他造作了一套神奇的封号,至此便使一个春秋时代的天才创造家转化为‘工匠们奉祀的神仙’。这一套历史表现了公输班在制造工具的工匠们的脑海中存在的一个幻想,他们愿意有这样一个前辈,能够创造一切的‘巧于制器’的永远不死的人。所以他们也把这位天才的创造家神化起来,以作为他们共同崇拜的‘神’。”43同理,在被重“道”轻“器”的主流社会视为“雕虫小技”的民间工艺行业中,当工匠或艺人们把自身行业跟远古大神女娲攀上亲缘关系后,他们何尝不是想借此文化手段来光大行业声誉、提升自我地位、获取社会尊重呢?

“三十六行者,种种职业也。就其工而约计之,曰三十六行,倍之则为七十二行,十之则为三百六十行。”(《清稗类钞·农商类》)古往今来,女娲娘娘能在行业神殿堂中占有席位,不是没有缘由的。《说文·女部》云:“娲,古之神圣女化万物者也。从女、呙声。”这是文字学家对“娲”之本义的最早解释。“古之神圣女”涉及女娲的神格,是对其神圣地位的确定;“化万物”之意是化育万物,指女娲非凡的创生功能。神话传说中,“化”(化育、化生)正是大神女娲最显著的神力所在。着眼语音,《说文》段注指出:“娲化叠韵。”意思是说,“娲”者“化”也。张舜徽《说文解字约注》对此进而发挥:“古之神圣能化万物者谓之娲,犹蚕化飞虫谓之蛾也。娲、娥声义并受于七,七者变也,今通作化。吪、鈋并从化声,而五禾切,是七之古读,与娲、蛾近矣。娲本化之通名,乃谓妇女之多才善作,用智广而创物多也。丝麻可以为布帛,腥臊可以成肴膳,黍稷稻粱以之酿酒,桃李杏梅储为干,刺乡则采丽成文,剪裁则衣裳备服。凡所营为,多出女工,技巧变多,民赖其用。先民叹化物之功,故造娲字以名之。好事者必为神异之说,目为太古女皇,加以附会,妄矣。”尽管张氏是以史家观点看神话传说的,但在小学上用功甚深的他对“娲本化之通名,乃谓妇女之多才善作,用智广而创物多也”的释义可取。今有论者引其言后肯定:“张氏将‘娲’与‘化’联系起来认识,确属卓见。”44走访淮阳人祖庙,我看见大殿上有横幅写着“癸巳年中原智慧女性百人论坛祭祀人文始祖太昊伏羲氏大典”,着眼性别研究,45在以女娲为行业神的民间信仰中,不也蕴含着对女性创造智慧和创造能力的由衷礼赞吗?!

综上所述,造人补天化万物的女娲是天地间神力赫赫的创造大神,源远流长的女娲崇拜从古到今适应着以制造为主的民间工艺行业中的多样化心理诉求。唯其如此,冶炼、织补、捏塑等从业者不约而同地尊奉女娲为各自行业创始者和保护神,这在中国民间社会是顺理成章的,对之的考察能为我们深入把握中国民俗史乃至中国文化史提供有益信息。同时,有必要指出,像女娲这样被诸多行业敬奉的案例在中华行业神崇拜史上并不多见,由此可窥女神信仰的巨大原型魅力。不仅如此,当下我们所处时代是一个“神话复兴”的时代,如论者指出:“随着现代寻根热潮的兴起,神话这一古老的智慧结晶重新焕发出它的生命活力,成为现代人关注的一个热点。神话复兴这一事实使几乎所有的人文科学都不能侧目对之。”“现代人回溯既往,抓住了古老的神话,这一现象的本身就是一个值得研究的问题。同文艺复兴一样,神话的‘复兴’也绝不会是某种古老类型简单的复活,更不是一种复古倒退,而必定是某种新类型的创生形式。”46立足当下,回望过去,在“神话复活”和“符号经济”盛行的当代社会,梳理女娲神话及信仰与中国行业神崇拜的关联,思考古老遗产作为文化资源的创造性运用,也有某种现实意义。

注释

1孔国林:《中国老行当之捏面人》,《保定晚报》2009年6月6日。

2(1)靳之林:《绵绵瓜瓞与中国本原哲学的诞生》,桂林:广西师范大学出版社,2002年版,第166页。

3(2)张振犁、陈江风等:《东方文明的曙光---中原神话论》,上海:东方出版中心,1999年版,第7页。

4(3)《泥塑大百科·物品器具》,http://www.paipaitxt.com/r5689702,发布日期:2011-10-06。

5(1)李乔:《行业神崇拜---中国民众造神史研究》,北京:北京出版社,2013年版,第275页。

6(2)钟伟经搜集整理:《吴越山海经》,上海:上海人民出版社,1989年版,第157页。

7(3)李乔:《行业神崇拜---中国民众造神史研究》,北京:北京出版社,2013年版,第56页。

8(4)孟宪明:《女娲神话的“地母意识”是中国文化的“元意识”》,《河南教育学院学报》(哲学社会科学版)2006年第6期。

9(5)周天游、王子今主编:《女娲文化研究》,西安:三秦出版社,2005年版,第6-7页。

10(6)《人的起源》,见《中国民间文学集成·高邑县卷本第二卷·万城民间故事集》,转见杨利慧《女娲的神话与信仰》,北京:中国社会科学出版社,1997年版,第89页。

11(1)《女娲在覃村的传说》,见《中国民间文学集成·山西卷》送审稿,转见杨利慧:《女娲的神话与信仰》,北京:中国社会科学出版社,1997年版,第108页。

12(2)《博山炉神庙》,http://www.sdmuseum.com/show.aspx?id=3065&cid=81,发布时间:2011-05-16。

13(3)李乔:《行业神崇拜---中国民众造神史研究》,北京:北京出版社,2013年版,第167页。

14(1)《培育女娲文化品牌放大女娲文化效应---女娲暨中华女性文化研讨会发言摘登》,《十堰日报》2012年5月22日。

15(2)《工匠祖师爷的传说》,http://www.tengqiao.gov.cn/show.aspx?id=604,发布日期:2007-08-23。

16(3)《女娲娘娘》,http://www.25977463.org/god12.asp。

17(4)《反映台湾人文特色的行业神崇拜》,http://web.pu.edu.tw/~folktw/folklore/folklore_c25.html。关于女娲炼石补天神话,有一种解释认为女娲补的是“天维(网)”而“炼石实即炼针”(李道和:《女娲补天神话的本相及其宇宙论意义》,载《文艺研究》1997年第5期),也就是说,该神话讲的是女娲炼出五色石针以缝补破损的天网。如此说来,织补业奉女娲为祖师也就自然。

18(5)李乔:《行业神崇拜---中国民众造神史研究》,北京:北京出版社,2013年版,第176页。

19(6)《女娲》,http://www.mzb.com.cn/html/Home/report/92344-1.htm,发布日期:2009-06-09。

20(7)[美]白馥兰:《技术与性别---晚期帝国制中国的权力经纬》,南京:江苏人民出版社,2006年版,第4页。

21(1)《让你破旧的衣服变新衣服》,http://www.xici.net/d118703234.htm。

22(2)[俄]李福清:《从比较神话学角度再论伏羲等几位神话人物》,见李明滨编选:《古典小说与传说---李福清汉学论集》,北京:中华书局,2003年版,第179-180页。

23(3)李乔:《行业神崇拜---中国民众造神史研究》,北京:北京出版社,2013年版,第57页。

24(4)《行业神分类总表·行业神信仰·伞业》,http://www.sanching.org.tw/joinus_3/eq-detail.php?id No=87。

25(5)《漳州掌故风俗》,http://www.bbs0596.com/thread-1792-2-1.html,发布时间:2010-7-15 20:28:03。

26(6)刘子民:《从“唐山神”看漳人开台---移民对神灵的祭祀》,http://8896961.blog.163.com/blog/static/579541522008121113245697/,发布时间:2008-02-21 11:32:45。

27(7)《浅谈伞的文化内涵》,http://www.suhengtai.com/html/info/?type=35,发布时间:2008年10月。

28(8)《女娲娘娘》,http://www.25977463.org/god12.asp。

29(9)《花莲市的文化发祥地---十六股》,http://www.docin.com/p-74846362.html。

30(1)石奕龙、余光弘主编:《闽南乡土民俗》,福州:福建人民出版社,2007年版,第115页。

31(2)叶春生:《珠海民俗》,珠海:珠海出版社,2010年版,第81页。

32(3)政协叙永县委员会编:《叙永竹枝词》,成都:巴蜀书社,2011年版,第162页。

33(4)王清贵编著:《北川羌族史略》,北川县政协文史资料委员会1991年10月编印,第151、166页。

34(5)全汉升:《中国行会制度史》,天津:百花文艺出版社,2007年版。

35(6)《福州民俗·行业神崇拜》,http://www.zohi.tv/culture/folder878/folder882/2013/06/2013-06-09292749.html。一般说来,被石匠奉为祖师的主要是鲁班,李乔《行业神崇拜》第一章第一节对此有述,该书附录二“诸神与相关行业索引”列出敬奉女娲的有“瓦匠、雕塑业、补锅匠、伞业、卖糖贩、煤业”,亦不见石匠。看来,女娲神话传说在中华大地民间百业中的影响相当宽泛。此外,福州石匠口头还有一种说法:“有人问,你们石匠的祖师爷是谁?石匠答,我们石匠的祖师爷是彭石先祖,他的知名徒弟是补天的女娲娘娘。女娲娘娘是他的徒弟呀?那还了得?问的人惊叹,石匠听了洋洋自得。”(吴春富:《石匠》,载《福州日报》2013年10月4日)民间口碑多异文,这并不奇怪。

36(7)吕向阳:《石匠》,《宝鸡日报》2015年10月9日。

37(8)《台湾民俗行事》,http://www.pat168.com.tw/new/folk custom.htm。

38(9)过伟:《中国女神》,南宁:广西教育出版社,2000年版,第72页。

39(10)《九天玄女》,http://www.baike.com/wiki。

40(1)当然,台湾地区也有对此辨别的,如台湾道教总庙三清宫网《道教各神尊圣纪·女娲娘娘》云:“至民间尝视娲皇为九天玄女,则属误传特并志之。”(http://www.sanching.org.tw/joinus_6/eq-detail.php?id No=49)但是,不管怎么说,以九天玄女分身为女娲或从女娲分身的说法在台湾民间是存在的。

41(2)《中国古代神话中的女神·九天玄女》,http://baike.sogou.com/v61201904.htm。

42(3)[德]海尔曼·鲍辛格:《技术世界中的民间文化》,户晓辉译,桂林:广西师范大学出版社,2014年版,第45页。

43(4)荆三林:《中国生产工具发展史》,北京:中国展望出版社,1986年版,第126-127页。

44(1)刘毓庆:《“女娲补天”与生殖崇拜》,《文艺研究》1998年第6期。

45(2)关于作为文化批评的以“gender”为核心的性别研究(gender studies),请参阅拙文《人类学·性别研究·文化批评》,见《2017年中国艺术人类学国际学术研讨会论文集》(大连,2017年10月)。

46(3)弋才伟、柳柯:《从“神话复兴”看现代艺术的原型与象征》,《文艺研究》1993年第4期。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论