明代山西关羽信仰的特点及其影响

周璐

南开大学滨海学院

摘 要:

明代山西的关羽信仰,呈现出民间化、普泛化和地域化的特点,且与其他地区关羽信仰存在差异。究其原因,一是关羽本人内在人格和精神的升华,二是地方官对关羽信仰的推崇,三是民间信众功利目的的促进,四是“敬神崇礼”地方风气的浸染。关羽信仰在明代山西产生的影响表现为:维护统治秩序、推动地方经济发展、充实区域文化和丰富社会生活四个层面。通过考察关羽信仰在明代山西的特点与影响,可以得出以下结论:明代山西的关羽信仰,与当地日常生活融为一体,与地方传统文化紧密结合。随着时代的变迁,崇奉关羽的现象逐渐演化为一种信仰文化,并最终成为中国古代信仰体系的构成要素之一。关键词:

明代; 山西; 关羽信仰;

作者简介: 周璐(1983-),女,讲师,博士,从事专业:明清史。;

收稿日期:2019-11-10

Characteristics and Influences of the Guan Yu Worship in Shanxi in the Ming Dynasty

ZHOU Lu

BinHai College,Nankai University

Abstract:

Different from the worship of Guan Yu in other areas,the worship of Guan Yu in Shanxi in the Ming dynasty was folk,universal and localized due to the sublimation of Guan Yu's personality and spirits,the esteem hold by local officials,the promotion of utilitarian believers,and the effects of local atmosphere.The worship of Guan Yu had big influences on the maintenance of ruling orders,the development of local economy,the diversification of regional cultures,and the enrichment of social life in Shanxi in the Ming dynasty.Through the investigation of its characteristics and influences,it is concluded that the worship of Guan Yu in Shanxi in the Ming dynasty was integrated into local daily life and traditional cultures.As time changes,the worship of Guan Yu has gradually become a kind of belief culture,and eventually become one of the elements of ancient Chinese belief systems.Keyword:

Ming dynasty; Shanxi; worship of Guan Yu;

Received: 2019-11-10

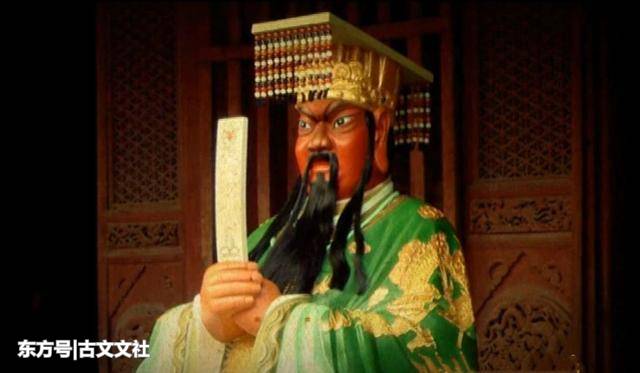

关羽,“河东解人也”[">1]630,即今山西省运城市解州镇常平村人。他生时名扬海内,死后又获历代帝王的推崇、加封。约于隋唐时期,民间陆续出现与关羽有关的神话传说,从此开启关羽神圣化的历史进程。1隋朝开皇九年(589年),解州建起了山西第一座关帝庙,“在城西门外,南面条山,北负硝池,创自陈隋,宋大中祥符间重建”[">2]847。

明代的关羽信仰,进入了一个全新的阶段。关帝庙修建“遍地开花”,成为普遍现象,从而使得对关羽的崇拜达到了空前的盛况:“凡庙祀各止其所,或于桑梓,或于履历,非泛然无因也。故其所及,亦有数而不能广。惟帝之庙祀则异,于是京师有之,藩省有之,村落有之,其有之又不止于一。”[">3]631几乎是“有井水处皆庙祀之”[">4]1。值得注意的是,明代山西关羽信仰的勃兴及其普及并非一蹴而就,而是拥有深厚的社会历史基础和传统文化积累。早在蜀后主景耀三年(260年)九月,关羽被追封为“故前将军关羽壮缪侯”之后,历朝历代便有了加封关羽传统。明代初建之时,太祖就于洪武元年(1368年)恢复了关羽原来的封号,即复称其为“汉前将军汉寿亭侯”;嘉靖十年(1531年),世宗改其封号为“汉将军汉寿亭侯”;万历十八年(1590年),神宗敕赐解州庙额为英烈庙;四十二年(1614年)十月,又加封为“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”[">5]65-67。在山西,关羽信仰又呈现出独有的地方特色,并对当地区域治理、经济、文化等方面产生了一定的影响。本文主要依托地方志,对明代山西关羽信仰的特点、形成原因及其影响,加以概括、分析和阐述,以期加深对地方文化的研究,为学界提供一定的参考。

1 明代山西关羽信仰的特点

1.1 明代山西关羽信仰的民间化

明代山西的关羽信仰已深入人心,可谓“至明代,人于帝愈神且尊”[">5]131。在村墟里社的百姓眼里,关羽被看作有求必应、无所不能的“万能之神”2。凡有所求,或进庙上香,或祭拜关公神位。正德三年(1508年)进士方鹏曾写道:“帝之祠遍海内,凡水旱疾疫必祷焉,其福于民又如此,则祀之又宜矣。”[">6]720这句话恰好反映出民间百姓对于关羽超自然力的心理需求。嘉靖年间,时任大理寺卿的郑本公曾言:“求其普天同祀,异世不泯,未有如汉之关将军者。”[">7]765可见明代的山西,关羽信仰一度出现了“全民共祀”的盛况。

与此同时,明代山西的关羽信仰也已走进百姓的日常生活。家中悬挂关帝画像的习俗历来有之,至明代逐渐普及。明人郑本公曾对此做过这样的记载:“今乃遍天下,及后世甚。至画像而家事愈久愈隆,何其盛一至于此。”[">7]766嘉靖时,襄垣人刘龙也曾写过:“下及编民之家率揭其遗像,尊礼之多不嫌于泛侈,不以为淫,帝何以得此于人哉。”[">3]631关羽画像的普及,是对关羽信仰愈益民间化、日常化的有力证明,也使得关羽成为了贴近下层社会生活的“万民之神”。

1.2 明代山西关羽信众的普泛化

明代山西的关羽信仰,信众群体多样,呈现出普泛化的特点。上至皇亲贵胄、仕宦高官,下至乡贤邑绅、布衣白丁,关羽信仰渗透到社会的各个阶层和群体。代表上层的知识分子,是关羽信仰的中坚力量。他们吟诗作赋,为关羽歌功颂德;更有捐资、捐物,兴建、修缮当地关帝庙者,留下碑刻庙记等文字资料以载史册。弘治年间进士汤沐有云:“誓死肯教移厚待,辞婚真欲表孤忠。”[">8]57嘉靖万全县进士董汝汉曾曰:“余惟大帝之精忠义勇昭著于当时,威灵显应赫奕于后世,载之史传,诵之童叟,真与天地同悠久,日月共昭揭。”[">9]531山西解州举人马淑援亦写有诗作:“吞吴灭魏赍遗恨,鞠躬还同诸葛公。”[">8]62万历年间灵石县知县白夏为义勇武安王庙重修所撰“《重修义勇武安王庙记》”[">10]665,嘉靖年间大理寺卿、郡人进士郑本公留有“《重修汉关将军庙碑记》”[">7]765等。长治县城内的两座关帝庙,其建造和修护都与藩王有关。下水巷口关帝庙,乃明代藩王安庆王所建;新街关帝庙,建于元代,后经明藩王西阳王修护,并“首捐禄币倡之”[">11]519。

平民百姓鲜有文本史料留于后世,但他们却构成了关羽信仰的主体力量,在关羽祭日时上香拜谒,遇有建庙、修庙,百姓莫不欣然乐施以助其一臂之力。同时,商人阶层也加入了关羽信仰的行列。太谷县五月十三日关帝庙会,“是日祀神,庙中演剧,设供,商民竞以牲体奠献”[">12]523,而后拜祭。此外,关羽信仰的全国性扩张,离不开晋商的助力。晋商行走天下,所到之处,以地缘、乡谊关系结成行会,修建会馆,供奉神祗。明代关羽信仰兴盛,而其“忠义”精神与晋商“先义后利”的商业道德准则如出一辙,即所谓“关羽是义神,商业团体对他的供奉反映的是一种‘以义制利’的社会心态,是人们对财富合情合理的追求”[">13]24。加之又与山西商人有着天然的“相与情结”,关羽便成为山西商帮共通的、也是最重要的行会神祗。正如黄鉴晖先生所言:“全国各地商人会馆普遍建有神殿供奉神祗,而山西商人会馆所供奉神祗与各帮商人相区别的是普遍祭祀关帝圣君,然后才是各行的神位,于是不少地方的‘山陕会馆’就叫‘关帝庙’,从而又把关公文化推广到全国各地去。例如:京师平遥颜料会馆,正殿左列关圣帝君、玄坛老爷、增福财神,右列梅、葛仙翁。浙江宁波商人建的正乙祠、广州商人建的仙城会馆,虽都建有神殿‘以妥神像’,却不祭关圣帝君。这说明,山陕商人特别崇尚关公忠义精神,以其作为自己经商之要旨。”[">14]300

1.3 明代山西关羽信仰的地域化

1.3.1 关羽信仰和当地盐池有一定的关联

关羽的家乡山西解州,以盛产池盐而闻名。“吴越燕齐间煮海为盐,滇则有黑白盐井,而晋则为盐池在解州。”[">15]271又据地方志记载:“唯解州安邑县俱有池,夏秋自结。”[">16]164宋真宗时,当地盐池突然减产,关系到了国家盐课财政。由于无法解释减产缘由,民间便做法事请来关将军,斩杀作乱盐池的蚩尤,消灾解难。“关公被奉为守护盐池生产之神受到加封,蚩尤则以作乱形象流传至今。”[">17]20作为解州人的关羽,在蚩尤作乱盐池时回乡立功,使得当地的关羽信仰,包含着骄傲、亲切与感恩的情感色彩,这一特点恰恰是解州独特的地理环境所带来的。

1.3.2 关帝庙修建时要注意避忌侮慢

作为关羽信仰的载体关帝庙,为体现庄严,修建之时要考虑到避忌侮慢。如在万历四十四年(1616年)万全县董汝汉所撰写的《关圣庙碑记》中记载:“帝座后只隔殿壁即为教场。每演武则群民兵倚壁,树鹄操弓而射之,不知避忌。夫帝庙貌既不足以示威而向座直射,其势尤似侮,殊非所以致尊崇而妥神灵也。”[">9]530-531关圣庙与教场仅一墙之隔,这在当地人眼里被视为对关圣帝的侮蔑,于是“改演武场于西畴,以避直射侮慢之嫌。”[">9]531如此,则可以“神意自罔,怨悯人心,实皆欢悦”[">9]531。再如马邑县邑人霍锳在《重建汉寿亭侯庙记》中云:“当门之卫,冠盖舆马,自东而来者,入门则与庙貌相对,不能避抗,然倨侮逼走神趾下,始折而南北,非其人之敢,即于抗而相与倨侮也,庙处孔道无屏薮,势不能舍此而他,适曷足怪焉。”[">18]272这是因为马邑位于晋北,紧邻明代九边一带,其地理位置的特殊性,是造成马邑县汉寿亭侯庙,面对轻慢却避无可避的主要原因。

1.3.3 关帝庙功能的多样化

通常情况下,关帝庙的功能多是作为神灵神位的供奉之所。平时,管理者进行日常的打扫、上香、更换祭品的常规工作,以便关羽祭日时官员和百姓的祭祀和拜谒。但在特定时日,定期的祭祀活动、庙会、集会和迎神、献戏等民间活动也会在关帝庙举行。更为特殊的是,出于实际情况的考虑,当地人还将关帝庙作为一些世俗性事务的活动场所。例如:洪洞县恒德坊关帝庙,肇创久远,历二百年有余。每逢祭日仍是祭拜供奉关圣帝的“妥神之地”,但在平时就被洪洞县民当作了儒学教习的“学校”,明朝同知于璞在其为洪洞县关帝庙所题庙记中有云:“(关帝庙)有事于庙则享惠,暇则延师儒以教乡之子弟,规模制度无一不备输焉。”[">19]1339

1.4 明代山西关羽信仰与其他地区关羽信仰的差异

1.4.1 强调同乡同族的亲缘关系

虽然明代的关羽信仰已发展至全国,但由于关羽的家乡在山西,因此当地人对关羽的崇奉,更强调同乡之谊;特别是在其故里解州常平村,还有一层割不断的同族亲情,这种同乡同族的亲缘关系,是明代山西的关羽信仰相较其他地区来说最为特殊的一点。嘉靖三十四年(1555年)知解州事前山西道监察御史徐祚在《解州常平里重修汉义勇武安王庙记碑》中写道:“距州东二十里为常平下封村,王故里也。父老相传庙即王旧居,有塔屹立,袭称塔下为井。王初避难出亡时,其父母沉葬于内,后人因为起塔以表之。惜史传失记,郡志无征。塔上嵌片石,知在金大定十七年(1177年),本庄社人王兴重修,庑下列断碑,知入国朝,一修于成化丙申(1476年),再修于嘉靖癸未(1523年),继修于庚寅(1530年),皆乡民私葺,官司不与知焉。”[">20]266乡亲自发为关羽父母修建家庙,必然有关羽威名在外的缘由,但一定也包含着乡里之间的怀念之情。关羽的家乡,有一个特殊的祭期,即为清明。“每岁清明节刲豕设祭,一祀于翊汉神位前,一祀于先冢,有州长吏亲诣行礼。”[">21]655关羽故里视其如家人,清明时节致祭,这是当地关羽信仰不同于其他地区的表现之一。

1.4.2 维系商帮组织的精神纽带

《聊城山陕会馆》记载:“爰建山陕会馆,祀关圣帝君,以致崇奉之诚,而联商梓之谊,此亦情事之固然,无足异者。”[">22]411在精神上,关羽的“忠义”是晋商的楷模;在亲缘上,关羽更是山西商人的同乡。晋商崇奉关羽为神祗,在感情上相较于其他商帮更近一层。故而在团结商帮组织、维系商人情感方面,关羽更为山西商人所认可,这是其他崇奉关羽的商帮或商业行会所不能比拟的。

1.4.3 与盐池文化紧密结合

河东有盐池,产盐历史悠久。为保证池盐产量,当地建有盐池神庙,供奉盐池神,并于“明初加封为盐池之神,万历十七年(1589年),赐庙号曰灵佑祠”[">23]665,由此可知盐池与池盐在解州当地所受到的重视程度。但“关公战蚩尤”的神话深入人心,关公亦被看作是盐池保护神,所以,山西河东地区的一些关帝庙,与盐池神庙比邻而立。如万历四十七年(1619年)所立《重修池神庙碑》记载:“河东故有盐池神庙,为殿庑中以祀东西池神,左中条之神,右风洞之神。(之东,别为伏魔大帝关圣庙。”[">24]147

2 明代山西关羽信仰形成的原因

2.1“勇武忠义”与“好读春秋”

关羽本人内在人格和精神的升华,是明代山西关羽信仰形成的首要原因。

关羽生前曾是声名显赫的武将,三国时期追随刘备南征北战,扼守荆州要地,立下战功无数。温酒斩华雄,斩颜良、诛文丑,水淹于禁七军,降伏大将庞德……在他的身上,直接体现了作为一员武将“勇”和“武”的精神。关羽被曹操所禽,与张辽土山约三事,降汉不降曹。曹操上表汉献帝拜关羽为汉寿亭侯,又赏金无数收拢人心,以期能为己所用。孰料关羽挂印封金,过五关斩六将,千里走单骑,在他的身上,又可以看到“忠”和“义”的品质。

关羽死后,历朝历代所推崇的,也正是他最为突出的“忠义勇武”的人格品质和道德准则。中国传统文化以儒家思想为核心,“天地间惟忠义足以感人心也”[">25]930,“惟大帝之精忠义勇昭著于当时,威灵显应赫奕于后世”[">9]532。自汉代以来,儒家思想就作为国家意识形态树立了正统地位,“关羽精神”,特别是“忠”和“义”的精神,自然也就成为了国家和帝王推崇的榜样和楷模。

对于关羽本人“忠义勇武”的精神,从历代帝王对其所加的封号中也可以看出:宋宣和五年(1123年),关羽被加封为“义勇武安王”;高宗建炎二年(1128年),被加封为“壮缪侯义勇武安王”;孝宗淳熙十四年(1187年),被加封为“壮缪义勇武安英济王”。元文宗天历元年(1328年)时,关羽被加封为“显灵义勇武安英济王”。明武宗正德四年(1509年),关羽又被赐庙号“忠武”[">5]66-67。由此可见,关羽“忠义勇武”的精神历来是中国古代社会所崇尚和提倡的榜样力量。

儒家文化同样影响着中国古代社会的行为标准和道德准则。在民间,“关羽精神”,尤其是“义”和“勇”的品质也受到了广大民众积极的拥护。古人有云:“尝读汉史,睹大王之英烈忠勇,未始不气为之壮神与之依也。”[">26]177《明沈藩西阳王碑记》中载:“夫古今豪杰之士生于天地间,所重在节义而事功之成否不论也,乃若义勇武安王之节义贯乎金石,威声震乎华夏。”[">11]518民众百姓用“义”来规范和评判人与人之间的道德及行为,用“勇”来赞颂抵御外来危险,保护一方百姓的功臣和英雄。

关羽“忠义勇武”的精神已经为人称道,而其“好《左氏春秋》,讽诵略皆上口”[">2]313的个人文化修养,更是被后人,尤其是儒学知识分子所仰慕、崇敬和津津乐道。一些关帝庙还建有“春秋楼”“春秋阁”。又有史载:“村老曰,常闻有召乩者,既降势甚猛,书云威镇华夷,义勇三分四海,才兼文武,英雄千古一人,客曰公乃武安王耶。”[">27]92关羽“喜读《春秋》”之所以得到反复强调和渲染,是因为其本人“文武兼济”的卓越才能,符合传统文化中“一张一弛、文武之道”的治国理念。这使得关羽更易于被儒家文化所接受,其“文治武功”的形象也被层层美化,一步步升级,最终走向神坛。

2.2 地方官对关羽信仰的推崇

地方官员同样推崇关羽的“忠义”精神,他们将这种精神作为国家意识形态的下延,运用到团结乡民、安定人心、维护地方秩序的稳定中去。明人杨璇作碑记称:“是邦非庙则亦无以聚精神,而萃诚敬毕,君乃能顺人心之所向。”[">16]929可见,关帝庙承载的关羽信仰是汇聚一方精神、团结民心的有力工具。除此之外,关羽所具有的“勇武”品质可以从精神上、心理上起到稳定民心的作用。明嘉靖三十二年(1553年),大同受到蒙古谙达的侵袭,据载:

嘉靖三十二年(1553年),谙达大举犯大同,总督苏佑督总兵李涞及诸将御之,永安堡宣大总兵刘大章吴瑛壁近地不肯前,寇遂得利去。沈王世公总督宣大山西,安兔南骚蔚广复壁。白马关公曰:“会须一大创此而后安寝。”檄各路出塞前后,擒斩五百余级,夺获马牛羊无算,安兔惧,叩关悔罪而白,登瓯脱,烽销燧息。[">23]710

这次谙达侵扰山西宣大边境,最终被击溃的事件,被民间哄传为“得益于关公显灵”。关羽生前曾是一名武将,而山西北部,尤其是晋北边境常受谙达蒙古人的袭击,当地的关羽信仰还能起到安抚民心,并协助当地父母官治理一方水土的特殊作用。因此,地方官员出于民政管理的需要,在所管辖区域对关羽信仰予以提倡,积极组织修建关帝庙,并亲自祭祀。明代山西地方官员修建关帝庙主要情况如表1所示。

表1 明代山西地方官员修建关帝庙主要情况表 下载原表

(成化)《山西通志》中规定:“每岁以夏四月八日,本州运盐使司官各致祭,晋王遣祭,居民远近莫不享赛。”[">16]193他们不但参拜关帝庙,还为庙宇题额撰记。如明嘉靖时的大理寺卿、山西朔州进士郑本公,曾为关将军庙题碑记曰:“礼称有功烈而载祀典者曰法施于民,以死勤王事,以劳定国,能御大灾捍大患,是数者或举于本朝或建于本乡或立于功烈……所被之地及时移事,改而遂废者固有之也矣。”[">7]765对于地方政府来说,在当地将关羽信仰发扬光大,可以显示地方对国家政策导向的拥护和支持,更有利于地方秩序的稳定,并有助于政府官员管理的便利。

2.3 民间信众功利目的的促进

功利性是民间信仰的特性之一,越向民间深入,信仰的直接目的及功利性也就越明显。“普通信众对神灵的信仰没有规范的教义、仪式和布道场所,也没有严格的组织形式和森严的约束力,而是自发、零散地与日常生活相关联。”[">28]27普通百姓信奉关羽,其最为主要的动机之一是祈求关羽能够“捍大灾御大患,有功德于民意”,保佑人们日常生活的平安,也就是所谓的“古称有功德于人,能恤灾捍患者则祀之”[">29]485。正是这些与百姓生活息息相关的现实目的,使得民间对关羽的崇奉和信仰更为普遍化和功利化。在民间,人们将关羽看作是自己的保护神加以崇拜,尤其遇有战事国难,关羽所起到的安定民心的作用就显得十分重要。明崇祯末年,解州关帝庙谒者不绝,有碑记载:

关帝灵爽,虽万古如一日。故炎汉社稷,赖以匡扶;大明山河,藉以□护。精忠贯乎日月,大义参乎天地。所以四海共荷,默佑万方,咸赖康宁。如曩者流寇猖獗,三晋悉为蹂躏。唯蒲、解二郡士民安堵,城社宁谧,皆有仗庇神圣之灵默默护佑□也。[">8]68

由此看来,民间信仰的功利性有效地衡量了一种信仰在当地所拥有的影响力。而一旦被百姓“选中”,该信仰也就得到了一种更广泛的推动力量。

2.4“敬神崇礼”地方风气的浸染

中国历史源远流长,多神崇拜的民间信仰繁荣发展,中国古代社会历来有崇神、敬神的传统习惯。明代延续了重礼制、敬神灵的惯例,正如成化年间大学士商辂所言:“我太祖高皇帝继天立,极事神。治民雨,尽其诚。而于祀典祠庙,具有著令。”[">5]190在山西,重礼敬神的观念更为浓厚,也更加深入民间。《明沈藩西阳王碑记》有言:“潞为古上党名郡,唐曰昭义,宋曰隆德,民素尚义,俗不浮华,于敬神一事尤必尽礼。”[">11]520地近关羽家乡的临晋地区,“百室之里三家之村无不有庙”[">30]181。在闻喜县,又有“尚节俭,喜祭赛,勤耕织,知向学”[">31]79的风气。在崇敬神灵的社会文化环境中,关羽信仰得风气之先,受到了有多神信仰文化传统的民间力量的推崇。

综上可知,关羽个人所具有的人格品质本身就与中国传统的儒家文化相契合,再加上历代国家祀典的推崇、文艺作品的塑造、民间传说的渲染等各种形式的共同影响,关羽的本来面目在传播过程中被逐渐美化、放大。反过来讲,一个理想中的关羽形象,不论在官方还是民间都是乐于为人所接受的,当权者需要这样一个完美的形象作为国家的精神楷模,有助于国家稳定性的保持;民间百姓亦渴望一个无所不能的神灵为其纳福消灾,佑护他们日常生活的祥和平安。以上这些因素,都是推动关羽从人到神、关羽信仰发扬光大的重要助力。

3 关羽信仰在明代山西的影响

3.1 维护统治秩序

关羽信仰有助于维护当地的统治秩序。万历四十二年(1614年)十月,关羽被加封为“‘三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君’。遣官奉九旒珠冠一,玉带一,四幡龙袍一,黄牌一面,上书封号一十六字。”[">5]67同年,“又崇为武庙与孔庙并祀”[">32]193。关羽被提高到与文圣孔子相提并论的地位上来,被尊为“关夫子”。孔子作为教育、文化的最高象征,是国家文治的体现;文庙代表着儒家思想不可动摇的正统地位,是国家维护儒家文化正统地位的物质依托。(成化)《山西通志》有载:“文庙,各府州县运司学俱建,凡一百。每岁春秋仲月上丁日有司致祭。”[">16]113出于宣扬教化的需要,文庙受到官方的重视和崇祀。

万历年间对文武二圣并举的规定,显示出明代统治者已经意识到关羽信仰对其统治的重要性,特别是对地方秩序稳定的维护有十分重要的意义。关羽代表了“忠义勇武”的精神,是所有武将的楷模,他在民间社会的影响力也让其具有了不可替代的作用。这一规定,正式宣告了以文圣孔子和武圣关羽为主的国家信仰体系的建立。统治者充分利用了二者各自具有的特点和象征意义,文、武兼备,官方性和民间性互补,以此来构建中国古代社会的信仰系统,满足官方意识形态建设的需要,巩固国家的政治统治。

对于统治阶级来说,一种信仰最直接的功能和最根本的目的就是利用其维护统治的稳定性和长久性。关羽身上所具有的“忠义勇武”的精神,符合了作为国家统治思想的儒家思想所提倡和推崇的要求和特质。古人有云:“然公之肝胆精神,足暴天下万世矣。殁后忠义余烈,累世阴翊,默助福国庇民。”[">33]548在明代,儒家思想是国家的正统思想,关羽信仰对于统治者来说,是忠义的象征、道德的楷模以及全民学习的榜样。《明沈藩西阳王碑记》载:“宜其庙食之于万斯年,其忠义大节足以仰企于后世也。历代以来,祠宇遍天下。”[">11]519因此,关羽信仰有助于统治阶级正统思想的确立和巩固,有助于帝王政权的维护。

在地方上,关羽信仰还为地方官员治理和管辖该地区提供了帮助,是一个地区凝聚人心的精神纽带,即上文所说“非庙则亦无以聚精神”。由此可见,关羽信仰可以团结地方乡民,维持当地秩序以及安定民心,巩固该地区的长治久安。

3.2 推动地方经济发展

关羽信仰有助于推动地方经济发展。关帝庙会是在关羽信仰日益发展的基础上逐渐形成规模的,关羽信仰促进了以庙会经济为主要内容的商品经济的发展。庙会以集会的形式将相当数量的人聚集在一地,这一特点吸引了各地商人来此进行商品交易,因此庙会通常又被称作庙市。“庙市可以被看作是一种较特殊的集市贸易市场,其贸易的规模远较一般集市为盛,其参加的人数之众,交易商品的种类之多,有时也非集市所能比。”[">34]132据史料记载:“每岁四月八日相传为神受封之辰,远迩士民赍缗楮走祭祠下者无论,数万计商贾以货至者,至不容于市焉。”[">21]655此外,地处边境地区的州县,如马邑县,当地的关羽信仰将境外商人也吸引了过来,“且也尘嚣湫隘,市儿贾竖皆得喧”[">18]272。边境贸易随之更加繁荣。

关帝庙不仅在固定的祭期接纳大量的信众到此拜谒行香,平时敬香的民众也络绎不绝。这期间,关帝庙香火不断,“香灰楮烬,朔望成堆”[">7]765。信众到关帝庙上香,所得的香火钱除用于平时庙殿的日常开支外,还有一部分充国用,“意谓圣人因俗为治,以神设教,若武当、泰山、济源诸处,其香火之余,且以供国用”[">5]208。

3.3 充实区域文化

关羽信仰有助于充实当地的区域文化。关羽信仰具有很强的民间性,在地方,它不仅能够团结当地百姓,还有助于地方民风的塑造。明代碑文记载:“北关里旧有关王庙,建自胜国。余观其庙貌规制极尽巧思,今之匠作弗能为意。当时地灵物蕃、人多气节、敦崇古道,遂能建忠烈诸祠,以见一时人心之趋向,风俗之淳美也。”[">35]548信仰产生的精神力量规范了民间的道德准则,约束了民众的行为习惯,影响了一个地区淳朴民风的培养和形成。再如,晋商对关羽的人格魅力十分景仰,尤其是推崇关羽本人“义”的精神,并将这种精神作为商业活动的道德准则和经营理念,即所谓的“以义制利,义为利本”[">22]318。经过长期严格的遵守和完善,晋商被誉为“轻财尚义,业商而无市井之气”的“儒商”。由此可见,关羽信仰在很大程度上对商人群体的商业道德的塑造和商业活动的规范产生了深刻的影响。

3.4 丰富社会生活

关羽信仰有助于丰富当地的社会生活。除了有助于地方风气的养成之外,由关羽信仰发展而来的信仰民俗还丰富了民间百姓的社会生活内容。诸如关帝庙会、关公寿诞、关公受封日等关羽信仰民俗在其形成之初,首先是对当地民众的心理造成了一定影响。“一种新的行为方式的出现,必然会在其社会成员的心理上激起反响,而且随着这种行为方式的不断传播,在其社会成员的心理上产生的影响也就愈大,进而成为规范和制约人们行为的一种习俗,并以此塑造自己的下一代。”[">36]78“每岁四月八日传帝于是日受封,远近男女皆刲击羊豕,伐鼓啸钥,俳忧巫觋,舞燕娱悦,秦晋燕齐,汴卫之人,肩摩毂击,相与试枪棒,较拳勇,倾动半天下。”[">37]2-3从这段史料中不难看出,关羽信仰民俗,以及包含了关帝庙会、迎神献戏、供奉关公画像等内容的民俗文化,已经在民间产生了广泛而深远的影响。

4 结语

明代关羽信仰兴盛,在山西更是深入人心。通过考察关羽信仰在明代山西的特点与影响,可以得出以下结论:明代山西的关羽信仰,与当地日常生活融为一体,与地方传统文化紧密结合。随着时代的变迁,崇奉关羽的现象逐渐演化为一种信仰文化,并最终成为中国古代信仰体系的构成要素之一。历史上,关羽信仰对区域社会产生过一系列广泛的影响;现如今,作为中国传统文化的组成部分,关羽信仰依然为中国传统文化的传承与传播做出了十分重要的贡献。

参考文献

[1][晋]陈寿,撰.[宋]裴松之,注.吴金华,点校.三国志(下册)[M].长沙:岳麓书社,2002.

[2] [民国]解县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[3] [民国]襄垣县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[4] [民国]韩组康.关壮缪侯事迹[M].民国三十七年刻本,1948.

[5]宋万忠,武建华,标注.解梁关帝志[M].太原:山西人民出版社,1992.

[6] [光绪]寿阳县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[7] [雍正]朔州志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[8]侯学金,何秀兰.解州关帝庙[M].太原:山西人民出版社,2002.

[9] [民国]万泉县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[10] [民国]灵石县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[11] [光绪]长治县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[12] [民国]太谷县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[13]宁俊伟,马变红.关帝的信仰群体及其行为探析[J].中北大学学报(社会科学版),2018(3):22-27.

[14]黄鉴晖.明清山西商人研究[M].太原:山西经济出版社,2002.

[15] [明]沈长卿.沈氏弋说[M].续修四库全书(1131).上海:上海古籍出版社,1995.

[16] [成化]山西通志[M].四库全书存目丛书(174).济南:齐鲁书社,1996.

[17]毛巧晖,白蓉.地域秩序与社会记忆的表达---以山西运城盐池神话为中心的考察[J].中北大学学报(社会科学版),2018(4):17-21.

[18] [民国]马邑县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[19] [民国]洪洞县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[20]张正明,[英]科大卫,王勇红.明清山西碑刻资料选(续二)[M].太原:山西经济出版社,2009.

[21] [明]张四维.条麓堂集[M].续修四库全书(1351).上海:上海古籍出版社,1995.

[22]穆雯瑛.晋商史料研究[M].太原:山西人民出版社,2001.

[23] [雍正]山西通志[M].景印文渊阁四库全书(542).台北:台湾商务印书馆,1986.

[24]南风化工集团股份有限公司,编.河东盐池碑汇[M].太原:山西古籍出版社,2000.

[25] [民国]襄陵县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[26] [明]王维桢.槐野先生存笥稿(18)[M].续修四库全书(1344).上海:上海古籍出版社,1995.

[27] [明]徐复祚,编.花当阁丛谈[M].续修四库全书(1175).上海:上海古籍出版社,1995.

[28]王旭.关公信仰的历史传统与当代建构[J].中北大学学报(社会科学版),2018(5):23-28.

[29] [明]冯世雍.吕梁洪志[M].四库全书存目丛书(257).济南:齐鲁书社,1996.

[30] [乾隆]临晋县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[31] [乾隆]闻喜县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[32] [道光]太原县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[33] [明]费元禄.甲秀园集[M].四库禁毁丛刊(62).北京:北京出版社,1997.

[34]王兆祥,刘文智.中国古代的庙会[M].北京:商务印书馆,1997.

[35] [康熙]定襄县志[M].台北:成文出版社有限公司,1976.

[36]贾晞儒.试论民俗中的社会心理特征[J].青海社会科学,1993(6):78-83.

[37] [清]卢湛.关圣帝圣迹图志全集[M].清道光二十九年刻本,1849.

注释

1学界有关关羽信仰起源、形成时期的说法略有出入,但大致同意“隋唐”之说。参见蔡东洲、文廷海:《关于崇拜研究》,成都:巴蜀书社,2001年版;郑土有:《关公信仰》,北京:学苑出版社,1994年版;刘海燕:《从民间到经典-关羽形象与关羽崇拜的生成演变史论》,上海:上海三联书店,2004年版;胡小伟:《关公崇拜溯源》,太原:北岳文艺出版社,2009年8月;刘永华:《关羽崇拜的塑成与民间文化传统,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,1995年第2期,第78-84页。

2《明沈藩西阳王碑记》记载:“凡菑伤疫疬必诣王而祷,获应如影响……潞之居人,凡有事祈王,□应□答,沐王之庥庇,非一朝夕也。”(详见光绪《长治县至》卷三,台北:成文出版社有限公司,1976年版,第519页。)

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论