张宝元 杨庭硕

吉首大学历史与文化学院 吉首大学人类学与民族学研究所

此前, 中国学人对非汉族宗教信仰的研究, 凡属“万物有灵”信仰范畴者, 都仅满足于确认其“万物有灵”属性即告研究终结。近年来, 随着“苗族古经”的搜集整理和翻译出版, 从中却不难发现, “古经”中所反映的“万物有灵”信仰具有鲜明的地域性, 完全是针对亚热带山地丛林生态背景建构起来的信仰体系。同时还具有鲜明的时代性, 其信仰的主流内容具有鲜明的“自然发生说”色彩, 代表着未受其他形态宗教信仰干扰前的远古信仰面貌。揭示其“万物有灵”信仰的特色, 还可望复原其信仰的基本历史面貌。关键词:

苗族古经; 万物有灵; 地域性; 时代性;

作者简介: 张宝元 (1990—) , 女, 湖南古丈人, 硕士研究生, 贵州大学“清水江研究中心”研究员。研究方向:生态民族学。; 杨庭硕 (1942—) , 男, 贵州贵阳人, 博士生导师, 教授。研究方向:民族学、历史学。;

收稿日期:2017-03-08

基金: 国家社科基金重大招标项目“中国苗族古经采集整理与研究” (13&ZD137); 湖南吉首大学2016年研究生科研创新项目“从苗族古歌看苗族传统的生命观和生态观” (JGY201611); 2016国家民委生态民族学研究基地开放基金招标项目“文化生态背景对苗族生命观形成的重要性研究——以苗族古歌为资料来源” (16JDZB065);

Received: 2017-03-08

苗族是一个地域分布辽阔, 内部支系纷繁的山地民族。苗族与外部世界发生密切接触前, 社会发展的水平大致都属于“前阶级时代” (1) , 村舍规模很小, 社会行政权力薄弱, 但物质供应并不缺乏, 生活的悠闲程度也并不低下。然而, 有关苗族文化的汉文献记载却十分零碎残缺, 而且充满偏见。

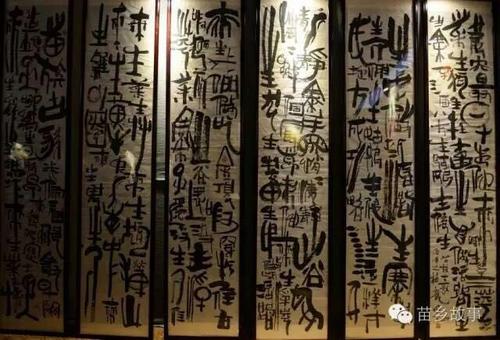

近年来, 随着研究的深入, 苗族的创世神话开始引起了学术界重点关注。这些创世神话并不是以娱乐的方式去加以传承, 而是以宗教祭祀的方式传承下来, 并且被人们不断的丰富和完善相关研究者也将这样的宗教祭祀词统称为“苗族古经”, 其目的显然是要强调这种创世神话的价值观对苗族文化的多重影响。同时也致力于强调这些创世神话的独特性, 不过就其基本属性而言, 这些创世神话的主体内容大致都属于“万物有灵” (2) 信仰的范畴。不无遗憾之处在于, 在此前半个多世纪的研究中, 绝大多数研究者都只停留于确认其“万物有灵”属性即宣告研究任务终结, 并进而将类似的信仰一概泛称为“原始宗教” (3) , 而不再细究苗族的“万物有灵”信仰与其他民族的“万物有灵”信仰之间的差异。事实上, 民族学先辈提出“万物有灵”信仰的概念时, 是将它作为人类文化进化的一个特定时期和特定阶段去加以对待。但这个时期在不同民族中到底延续了多久, 特别是延续到当代人可以直接接触的哪一个时段, 却不加细究。同样, 也没有深究不同地区、不同生态背景下“万物有灵”信仰之间的明显差异。

重新阅读和对比研究“苗族古经”所反映的“万物有灵”信仰内涵后, 却不难发现, 苗族民众的生命观、自然观、价值观以及形式逻辑, 无不具有其独特性。苗族的“万物有灵”信仰, 与苗族文化融为一体, 而与其他民族文化却不同。因此, 揭示苗族“万物有灵”信仰的时代性、地域性、生态性特点自然成了当前亟待深入探讨的问题, 澄清其间的特点也才足以推动学界深化对“万物有灵”论的认识。

一、自然发生说

“苗族古经”引起民族学家的重视, 由来甚早。20世纪初, 日本学者鸟居龙藏借助汉文资料的汇编, 对苗族的“人祖神话”[1">黄龙光.人祖神话比较研究初探[J].玉溪师范学院学报, 2006 (1) :73-75.</a>][1]做了深化和诠释。20世纪30~40年代, 凌纯声、芮逸夫、石启贵借助田野调查资料, 对苗族宗教祭祀词做了较为系统的记载, 初步揭示了其“万物有灵”属性。20世纪50年代的民族调查工作, 则从宗教信仰的视角介入到更丰富的“万物有灵”信仰个案研究。20世纪80年代, 杨汉先、燕宝、今旦借助对苗族语言的精准把握, 有计划地将传承中的《苗族古歌》系统翻译成汉文, 并且公开出版, 从而为其后的《古经》研究奠定了坚实的基础。[2">龙仙艳.苗族古歌研究百年回眸[J].贵州社会科学, 2012 (9) :118-122.</a>][2]有鉴于正式翻译出版的《苗族古歌》卷帙浩繁, 展开系统研究尚需时日和精力, 在此, 只能作挂一漏万式的初步探讨。本文集中分析苗族神话中有关人类起源的“万物有灵”信仰内涵, 将具体涉及到苗族的传统生命观、价值观、自然观及其形式逻辑规范, 并加以解读和诠释, 以期深化苗族“万物有灵”信仰的研究。

关于人类起源的神话, 习见者大致分为两大类型:其一是“神创说”, 其二是“英雄造人说”, 前者以《圣经》的《创世纪》为代表, 后者则以“伏羲女娲”创造人类为代表。[3">杨曾辉.苗族古经中的哲理探析[J].贵州大学学报 (社会科学版) , 2015 (4) :110-114.</a>][3]而《苗族史诗通解》 (1) 中所提供的《蝴蝶歌》 (2) , 则给出了另外的解说, 即将人类的起源归因于各种自然物的相互作用, 从而以卵生的方式生下了人类的始祖姜央。既然是从已有的自然物的相互作用中孕育出了人类, 那么这样的表述显然与上述两种神话存在着质的区别, 应当正确地称为“自然发生说” (3) 。

据《蝴蝶歌》的记载, 远古时代虽然没有人类, 但却有各式各样的生物早就生息在世界上, 如枫树、竹子、啄木鸟、蝴蝶、蜣螂等, 甚至还包括作为无机物而存在的水沫, 都与人类的起源息息相关。而在人类起源的过程中, 各种自然物发生的作用又各不相同。枫树仅是作为人类灵魂的栖息场所而发挥作用, 啄木鸟则是从枫树中释放人类的灵魂, 而蝴蝶是以人类灵魂离开枫树后为载体而发生作用, 蝴蝶在与水沫恋爱的过程中, 产下了12个卵, 这12个卵被孵化后, 其中之一就孵化出了人类的始祖姜央。这里必须注意到, 所有与人类起源相关的各种生物, 无一不是按照他的本性而生息, 他们之间所发生的关系也是自然物生命过程中习见的现象。比如啄木鸟要啄开树皮, 蝴蝶要贴近水面飞翔, 蜣螂要滚粪球, 鸟类要孵卵等等, 这样的生命活动都是人类习以为常的自然现象, 但其间的环环相扣却能最终孕育出人类来, 整个孕育过程既无需神人的帮助, 也不必等待英雄人物做出贡献, 只要整个过程按照自然规律演进, 最终都会自然而然地形成人类的正常诞生。

正因为这是一种“自然发生说”, 整个过程都是按自然规律行事, 各种自然物在人类诞生的过程中所发挥的作用, 根本不存在高低等级的差异, 每一个环节都不可替代, 而且必不可少。[4">陈青伟.《苗族古歌》生态意识初探[J].黔东南民族师专学报, 2002 (2) :57-59.</a>][4]也因为是自然现象, 它总会自然发生, 只要走完全部过程, 人类总会来到这个世界上。因而, 其内在的信仰逻辑关系恰好在于, 这些与人类诞生有关的各种自然物, 各有各的灵魂, 也各有各的属性。要对人类的诞生作出信仰上的崇拜, 其信仰逻辑后果只能是对上述各种生物的灵魂都得均等的加以崇拜, 都得答谢他们的帮助, 并且在祭祖的宗教仪式中都得给他们安排均等的位置和同等规格礼仪的崇拜。由此可知, “万物有灵”信仰 (4) 显然不会对所有事物的灵魂都毫无差别的加以崇拜, 其间还存在着逻辑关联上的先后次序。具体到对人类祖先的崇拜而言, 只有在《蝴蝶歌》中提到的那些自然物, 才能成为祭祖的对象, 他们的灵魂也才值得在这样的宗教祭奠中享受后人的祭享, 而其他自然物则不能享受这样的祭奠。

总之, “万物有灵”信仰中的不同祭奠, 其崇祀对象依然是有差别的, 与该祭奠不相关的自然物绝对不能分享到后人的祭享。因而, 将“万物有灵”信仰理解为对一切自然物都加以崇拜, 显然具有一定的片面性。具体到人类始祖祭奠而言, “万物有灵”信仰的祭祀对象, 必然是相关人群习见的自然物, 包括生物和微生物。也就是说, “万物有灵”信仰的内涵必然具有其地域性特色, 而且不会均等的祭祀一切自然物。这就要求我们需要进一步探讨“苗族古经”所植根的自然与生态背景, 以便借此彰显“苗族古经”的地域生态特色。

二、信仰形成的生态背景

《蝴蝶歌》中所提到的生物和微生物种类繁多, 单就生物物种做简单排比, 很难揭示这一神话故事所依托的生态背景, 但若进一步追究不同生物和微生物在人类起源中所发挥的具体作用, 却不难揭示相关生态系统的基本特色。综观《蝴蝶歌》的全文, 几乎找不到有关山河命名的痕迹。这看似对这一古老传说孕育的地理区位定位存在一定的难度, 但如下一些事物却有助于揭示神话发生地的区位认定。[5">杨庭硕.苗族宗教祭辞中所涉地理标识探析[J].贵州大学学报 (社会科学版) , 2015 (4) :103-109.</a>][5]歌中明确提到“牯牛顺河去东方, 古时富饶的水乡”[url='javascript:;' class='nohref'>[6]

吴一文, 今旦.苗族史诗通解[M].贵阳:贵州人民出版社, 2014.</a>][6]408[/url], 即顺河东下, 可以到达地势平坦的水乡乐园。这就足以证明, 这一神话传说的发生地与当代苗族聚居区存在着明显的重合关系, 整个神话植根的地理环境与当代苗族的聚居区一致, 都位于云贵高原东侧。再看《古歌》中所涉及到的生物物种, 金缕梅科的枫树具有无可争辩的独特地位, 人类的始祖就诞生于枫树之中, 而枫树属于落叶阔叶树, 在云贵高原东侧, 这种植物集中分布于六百米以上的高海拔山区, 这应当是该神话故事孕育于落叶阔叶林的有力佐证。再看人类诞生前的其他生物物种, 天牛和啄木鸟不仅相互并存, 而且两者都直接关系到人类的诞生, 他们对打通枫香树内的通道, 释放出人类的灵魂发挥了关键的作用, 值得注意的是, 这两种动物都是典型的森林动物, 两者存在于同一条食物链上———啄木鸟要靠天牛为食, 这同样可以从另一个侧面证明, 这个神话故事诞生于落叶林生态系统中。

《古歌》中还提到蜣螂和蝴蝶, 这两种动物则是典型的草地动物, 需要依赖草地生物的粪便, 或者草本植物的花和叶为食。同时, 歌中还提到“得膜作衣榜穿上”“冰凌来打银首饰”[url='javascript:;' class='nohref'>[6]

吴一文, 今旦.苗族史诗通解[M].贵阳:贵州人民出版社, 2014.</a>][6]339[/url], 即要用冰凌和竹膜给蝴蝶妈妈制作装饰品, 在云贵高原上, 只有高海拔山区才可能同时并存这样的物种构成和自然背景。这就进一步佐证该神话故事的策源地, 理当处在高原疏树草地生态系统之中。

另一个值得注意的物种则是鱼类, 然而, 在提及人祖姜央出生后以鱼为食物时, 却明确指出鱼类不是出自大江大河, 而是出在微型的鱼塘中。鱼类物种包括草鱼、青鱼和白鱼, 而这三种鱼类, 全是可以在小型水域中生长的鱼种, 其中的白鱼还生息在岩洞之中。《古歌》中说姜央的食物取自“鱼塘”, 显然是后世传入的名称, 其歌词的原型应当是指天然的小水塘, 而在高海拔区段的自然变化过程中, 也可能自然形成这样的小型水域生态环境。这就足以佐证, 该神话的策源地与高海拔区段的生态环境完全吻合。

总之, 该故事的策源地只能是指云贵高原东侧的高海拔山区, 产生的生态背景兼有落叶阔叶林和山脊疏树草地两大生态系统。人类始祖姜央出生后, 取食的对象则是山区的固定水域环境。据此可知, 《蝴蝶歌》中虽然对东部的水乡充满了激情, 将它喻为“古乐园”, 但这恰好可以反映该神话的策源地并不是在江河下游的坪坦水乡, 而只能是着生于高海拔山区的小型鱼塘。

《蝴蝶歌》中另一个值得关注的事实对今天的读者而言, 会感到极为意外, 那就是所有的生物物种都没有做出明确的性别区分。虽然在歌中将蝴蝶称为母亲, 将蜣螂称为香公, 但只字不提他们存在着的配偶, 甚至对天牛、啄木鸟的性别更是一字不提, 更奇妙之处是将蝴蝶与无生命的水沫指认为配偶, 以今天的常识来看, 这一切确实令人不可思议。值得注意的是, 蝴蝶妈妈产下的12个卵中, 虽然孵化出了12种不同的动物, 但这些动物没有一个是雄雌成双的匹配出现, 而是单个无明确性别的出现。对待这种在当代看来不可思议的、违反常识的表述方式, 显然不能从今天的认识水平去加以细究, 只能落实到“万物有灵”信仰盛行的那个时代, 去寻求合理的解答。在万物有灵论的信仰中, 万物存在的关键不在于肉体, 而在于肉体中蕴含着有生命意义的灵魂。因而任何物种的产生, 不在乎他的形体, 而在于其灵魂找到了栖身的躯体, 从而形成了有生命的机体。至于机体是否会演化出性别, 那是肉体支撑的随机差别所使然, 而这正是“万物有灵”论信仰的特异之所在。当然, 在当代写成的定本《蝴蝶歌》中, 也分明提到了姜央的妻子及其9个女儿和女婿, 甚至提到最后3个女儿嫁给了汉人。但这些内容显然是后世增补的描述, 与人类的起源不存在必然联系。正因为《蝴蝶歌》中不正面提及物种的性别差异, 才足以证明这是一个真正意义上的古老神话, 真正意义上的永生灵魂信仰。而且所有物种都有其特有的灵魂与之匹配, 因而才足以说明它是远古“万物有灵”信仰的原有形态。

歌中提到的另一关键物种是大象, 这是我国温暖地带的特有动物。这一动物进入《蝴蝶歌》的故事环节, 也是该故事产生于我国南方温暖地带的有力佐证。与大象性质相同的动物还有水牛, 水牛也是我国南方滨水生态系统的特有大型动物。更值得注意的是, 《蝴蝶歌》中明确记载祭祀人类的始祖时, 要去东方, 去寻找水牛作为祭品。这可以从另一个侧面表明故事的策源地并不存在水牛这一物种, 因而才需要到遥远的东方去寻找这一必须的祭品。这两种动物的出现, 同样可以从侧面证实故事的策源地只能是在高海拔山区。除了该神话所支撑的地域和生态系统外, 另一个值得关注的事实是人与动物之间的“血缘关系”。这样的命题对于当代人而言, 虽然逻辑上离情背理, 但却可以折射出该神话产生的时代, 苗族人民所理解的人与动物的关系。

三、人与动物同源

该传说明确记载蝴蝶妈妈与水沫恋爱后生下了12个蛋, 且12个蛋的颜色和形状互有区别, 经过继尾鸟孵化后变成了12种动物, 人类也就包括在其中。换句话说, 人类与这些动物存在着不容置疑的共同血缘关系, 他们是真正意义上的兄弟, 或者姐妹。[7">陆群.苗族延续至今的万物有灵信仰及原因剖析[J].贵州民族研究, 2002 (4) :88-93.</a>][7]这一表述就今天的常识而论, 简直不可思议, 但对远古的“万物有灵”思想而言, 却是符合逻辑的信仰, 建构这样的神话, 目的在于强化人类与这些动物之间的天然联系, 同时又标志着这些动物和人类一道构成了苗族先民认知中的一个最先认识水平。[8">石朝江.苗族原始崇拜中的哲学社会思想萌芽[J].西南民族大学学报 (人文社科版) , 2008 (7) :48-52.</a>][8]这12种动物和《古歌》其他部分提到的动植物, 在出现的时间上有先后差距, 这12种动物都相对晚出, 因而他们与人类的关系更加亲密。这些动物共同代表着苗族先民心目中的物种分类体系。12种动物虽然与此前已有的物种相互关联且得以诞生, 但这12种动物却是一个与人类关系更为接近的群体。也正因为如此, 《蝴蝶歌》中后面部分所提到的祭祀仪式, 是这12种动物都自愿参与祭祖活动, 并以此强调其间的兄弟情义。《蝴蝶歌》中有另外两则记载:一则是对这些具有兄弟血缘关系的动物, 为何会分居在不同的生态背景之中的描写;另一则则是强调祭祖活动中如何将这12种生息在不同地域的动物汇合起来, 以便祭祀共同的祖先———“蝴蝶妈妈”。在“弟兄分居” (1) 一节中, 该神话似乎是按照12种动物的习性去划分他们分家后的生息区, 龙生活在水域之中, 雷公生活在山顶, 水牛喜欢去东方, 老虎生息在山间森林等等。做出这样的描写, 一方面是要展示苗族先民对这些动物生物习性认知的成果, 另一方面则是致力于强化人类在其间的独特性, 强调人类通过自己的聪明才智, 才避免了兄弟纷争, 以此确保12种动物各得其所, 从而凸显人类的独特地位。更重要的是, 虽然人与其他12种动物之间存在着血缘关系, 但分居并不意味着对立和对抗, 而仅仅只是习性上的差别。在祭祖仪式中, 他们协同一致, 分别承担不同的责任。这样的表述, 正是前阶级时代中价值观的评断标准, 而且还解释了《古经》的性质, 必然是前阶级阶段的产物。

除了上述12种动物外, 《蝴蝶歌》中所提到的其他动物和植物, 还包括少数无机物, 在歌词中, 他们的存在方式和习性都表达得互有区别。通观全文不难发现, 其间并不存在高低贵贱的区别, 每一种生物甚至包括微生物, 虽然他们各不相同, 但都不能独立存在, 都得相互依存才能完成其使命。其间的关系表现得环环相扣, 任何一个环节都不能缺失, 呈现出一个相互关联、和谐并生的格局。人类对这些自然物, 虽然也会表现出好恶和亲疏的区别, 但其间也不会存在着抬高与贬低的意味。[9">龙正荣.贵州黔东南苗族古歌生态伦理思想论析[J].贵州师范大学学报 (社会科学版) , 2010 (1) :56-59.</a>][9]人类不仅要和他们合作, 在特定情况下还得迁就他们, 对他们的不当之处也能够宽大为怀, 并不计较由此而产生的不快和烦恼。这就可以明确告诉我们, 在苗族的“万物有灵”观中, 一切物种的存在和生存都是自然发生的, 都具有其天生的属性。这些属性不能也不需要改变, 需要的仅是在祭祀祖先时要各尽其责而已。至于为何需要这么做, 《蝴蝶歌》中却没有明确交代。这只能从《蝴蝶歌》对祭祖活动准备过程的描述中, 通过分析归纳才能悟出其间的用意所在。其中最具说服力的细节描写, 莫过于对“头旋和角”[url='javascript:;' class='nohref'>[6]

吴一文, 今旦.苗族史诗通解[M].贵阳:贵州人民出版社, 2014.</a>][6]405[/url]的描写。《蝴蝶歌》中有不少篇幅致力于描述水牛如何获取“头旋和角”, 获取后才有资格参与祭祀活动, 这样的描写初看起来似乎不合情理, 也很难猜透其间揭示的的信仰内涵。直到今天的田野调查中, 依然可以清晰地看到, 人们在选用祭祀的水牛时, 水牛的头旋必须端正、清晰, 只有这样才有资格充当祭祀用的牛。这些描述足以表明, 头旋和角是否端正, 始终是选用祭祀用牛的根本标准, 而如此看重头旋和角, 则与苗族民众心目中的灵魂观念息息相关。在苗族看来, 水牛的灵魂是通过“头旋和角”才进入到牛的躯体当中, 如果水牛的“头旋和角”不端正, 水牛的灵魂就不能安居在躯体当中, 也不能自由的出入水牛的躯体。因而, 如果选用这种不符合标准的水牛去祭祖, 牛的灵魂就不可能顺利将人类祭祖的意愿转达给祖先, 这才是要选用头角纹路端正的水牛祭祖的根本原因。而这样的信仰理念, 正是《蝴蝶歌》中重点描述获得头旋和角需要经历一系列曲折的用意所在。

四、有区别无等次

综观《苗族古歌》对人类起源的表述, 不难发现其意图在于强调世界万物的出现都有其特定的先后秩序, 这一点在时间上不会错乱。同时, 凭借这些自然物的属性, 也不难界定《苗族古歌》生成的空间范围和生态背景, 其间所表现出的人与自然物的关系虽然看不出自然物之间的优劣高低等次差异来。[10">罗义群.论苗族的生态道德观[J].贵州社会科学, 2009 (3) :76-80.</a>][10]但应当看到, 所有“万物有灵”论的“人类起源说”的共性特征。原因在于万物有灵论形成时, 阶级尚未形成, 人类之间尚且没有高下之分。立足这样的社会 (时代) 背景, 自然物之间当然也不可能有高低之分。正如马克思所说“存在决定意识” (1) 。在人类起源的过程中, 不同的自然物包括生物和微生物, 都是在特定的时间节点上, 发挥着不可替代的作用。整个作用的价值体现为合适和到位, 不是表现为哪一种自然物对人类的起源价值更大、发挥的作用更大, 而是一切都必不可少, 产生的价值和作用也具有鲜明的特性和空间范围, 这应当是一切“万物有灵”论的基本属性。

然而, 在此前的研究工作中, 由于受后世思维方式的干扰, 因而由此引起的误解和误读往往更难以排除。举例说, 不少研究者就过分地关注人类起源传说中所显示的人类在自然界中的特异性, 而在真正的“万物有灵”思维范式下, 其必要性并不像后世学人渲染的那样。但《苗族古歌》中所描述的内容, 却比较忠实于原有形态, 特意强调人、虎、雷公、牛、龙不仅同源, 而且还是兄弟, 具体表现为在祭祖典礼中, 这些生物都有责任且自觉参与, 而不是将人类的祭祖视为自己的特权。《古歌》首先承认了人与其他生物在出身上并无贵贱之分, 他们的地位是平等的, 这显然是类似的人类起源传说, 不容易得到体现的天真与质朴。

另一个隐而不显的思维定势则在于, 这部《苗族古歌》连生物的性别也都没有作出明确地界定。这与很多人类起源说中, 大力渲染兄妹通婚, 渲染动物的性别差异, 以及其间存在着高下之分很不相同。“苗族古经”思维逻辑恰好在于灵魂和肉体的结合, 才是人类起源中至关重要的大事, 而人类灵魂获得自己的肉体, 仅是一个自然互动的过程, 性别则仅属于肉体, 与灵魂不存在必然的联系。看上去其间的逻辑关系极为独特, 而且难以为当代人所接受, 但这却是质朴的“万物有灵”论的基本属性。性别的区分和高下的对立, 其实是“万物有灵”论确立很晚以后才出现的概念, 这也是此前的研究者容易忽视的重大问题, 以及造成诸多误读和误判的原因。

更值得注意的是, 在“苗族古经”中, 根本不涉及灵魂的起源问题。[11">张强.万物有灵:人对自然的初步读解[J].南京政治学院学报, 2002 (3) :38-42.</a>][11]这将意味着, 在苗族先民看来, 灵魂是早已存在的事项, 不仅对人如此, 对世界万物, 甚至无机物也是如此。而人类的起源仅仅体现为早已存在的灵魂获得了他托身的躯体, 而这个躯体的获得又是各种自然物相互作用的结果, 早已存在的人类灵魂在其间不能发挥实质性的作用, 只能等待其他动物给它提供条件。[12">孔又专.万物有灵论与原始宗教观念:读泰勒《原始文化》散札[J].三峡论坛 (三峡文学) (理论版) , 2011 (6) :27-29+147.</a>][12]按照这样的思维逻辑, 其他一切自然物也是如此, 都是先有灵魂, 后有躯体, 因而所有自然物都可以相通相连, 而灵魂却超然存在, 永远循环, 灵魂的起源问题也就失去了意义。不管这样的认识和理解与今天存在着多么不可思议的差距, 但它却是“万物有灵”论的“人类起源说”的根本属性, 我们只能够承认它曾经存在过, 这样的认识是对是错, 完全没有深究的必要, 但它对后世的影响却值得认真对待, 因为由此而衍生出来的生命观, 直到今天还支配着苗族民众的逻辑思维范式。比如苗族替人治病, 根本没有涉及到所用药物的药性, 而是关注所用药材的灵魂如何完成去除邪恶, 帮助病人恢复健康的功能。也正因为如此, 苗族民众在医药过程中所用的草药还要保留其部分残株, 作为草药灵魂的栖息所, 治病完成后, 还要将这段残株送回原生地, 帮助草药的灵魂重新转世。这样的思维方式和行为方式很自然的成为苗族民众的共识, 并在不同的行为中表现出来, 成为我们不得不加以关注的社会事实, 否则我们很难认识苗族文化的本质。鉴于诸如此类的问题, 学术界的人士还存在着理解上的分歧, 因此强调这一事实的客观存在, 显然不容低估。

五、小结

此前学术界有关“万物有灵”论的探讨, 通常仅止步于说明它属于“万物有灵”论范畴即宣告研究终结, 但认真剖析《苗族古歌》后, 不得不引起我们的高度警觉。一方面, “万物有灵”论与“万物有灵”论之间还客观存在着时空场域, 以及依托生态背景的差异;另一方面, “万物有灵”思想虽然已经淡出了历史舞台, 但绝不意味着, “万物有灵”信仰对当代的人不会发挥实质性影响。事实上, 苗族的“万物有灵”论影响着当代苗族民众的社会行为和思维方式, 比如对蝴蝶和枫树的崇拜, 对水牛的看重等等, 都会在他们的行为中直接或间接地表现出来。不仅如此, 其他民族也会有这样的行为表现, 只不过表现的方式和内容互有区别罢了。在这个问题上, 同样得排除民族本位偏见。[url='javascript:;' class='nohref'>[13]

马成俊.论民俗文化圈及其本位偏见[J].复印报刊资料 (文化研究) , 2000 (12) :41-46.</a>][13][/url]具体到研究方法而言, 对待那些已经成为历史的文化内容, 如何排除后世的干扰, 肯定是一项艰巨的研究使命。在这个问题上, 《苗族古歌》得以传世并写成定本, 并能从中意识到苗族“万物有灵”论的基本面貌是学术界的一件幸事。因而弥足珍贵, 深化研究理应成为相关学术领域需要认真对待的重大问题。本文仅是浅尝辄止, 接下来的任务任重而道远, 愿与学界同仁共勉。

参考文献

[1]黄龙光.人祖神话比较研究初探[J].玉溪师范学院学报, 2006 (1) :73-75.

[2]龙仙艳.苗族古歌研究百年回眸[J].贵州社会科学, 2012 (9) :118-122.

[3]杨曾辉.苗族古经中的哲理探析[J].贵州大学学报 (社会科学版) , 2015 (4) :110-114.

[4]陈青伟.《苗族古歌》生态意识初探[J].黔东南民族师专学报, 2002 (2) :57-59.

[5]杨庭硕.苗族宗教祭辞中所涉地理标识探析[J].贵州大学学报 (社会科学版) , 2015 (4) :103-109.

[6] 吴一文, 今旦.苗族史诗通解[M].贵阳:贵州人民出版社, 2014.

[7]陆群.苗族延续至今的万物有灵信仰及原因剖析[J].贵州民族研究, 2002 (4) :88-93.

[8]石朝江.苗族原始崇拜中的哲学社会思想萌芽[J].西南民族大学学报 (人文社科版) , 2008 (7) :48-52.

[9]龙正荣.贵州黔东南苗族古歌生态伦理思想论析[J].贵州师范大学学报 (社会科学版) , 2010 (1) :56-59.

[10]罗义群.论苗族的生态道德观[J].贵州社会科学, 2009 (3) :76-80.

[11]张强.万物有灵:人对自然的初步读解[J].南京政治学院学报, 2002 (3) :38-42.

[12]孔又专.万物有灵论与原始宗教观念:读泰勒《原始文化》散札[J].三峡论坛 (三峡文学) (理论版) , 2011 (6) :27-29+147.

[13] 马成俊.论民俗文化圈及其本位偏见[J].复印报刊资料 (文化研究) , 2000 (12) :41-46.

注释

1 泛指文明时代以前。

2 万物有灵 (Animism) 一词源于拉丁文“animi”, 原意指一切存在物和自然现象中的神秘属性, 即神灵。

3 泰勒从构成宗教本质的这种源泉中去定义宗教, 他指出“宗教的最低限度定义, 是对神灵的信仰。”爱德华·B·泰勒:《原始文化》 (第一卷) , 转引自朱狄《原始文化研究》, 生活·读书·新知三联书店, 1998年版, 第18页。

4 (1) 吴一文, 今旦:《苗族史诗通解》, 贵州人民出版社, 2014年, 以下简称《苗族古歌》或《古歌》。

5 (2) 《蝴蝶歌》内容选自吴一文, 今旦著《苗族史诗通解》之《蝴蝶歌》部分, 贵州人民出版社, 2014年版, 第335-437页。

6 (3) 即认为人世间的一切都是自然而然所产生的, 既非神的创造, 也非英雄的创造, 神的创造或英雄的创造都是后于自然发生的。

7 (4) 恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中指出“宗教是在最原始的时代从人们关于他们本身和周围的外部自然界的错误的、最原始的观念中产生的。”在这里, 恩格斯不仅注意到远古先民们对“外部自然”的误读, 还注意到了原始人类对“他们”的误解。其实, 人类认识自己绝不比认识自然来得容易。引自马克思, 恩格斯, 列宁, 斯大林著《马克思恩格斯选集》第4卷, 人民出版社, 1972年, 第253页。

8 (1) 内容选自吴一文, 今旦著《苗族史诗通解》之“弟兄分居”部分, 贵州人民出版社, 2014年版, 第359-372页。

9 (1) “存在决定意识”这是唯物论的基本原理。存在 (或物质) 指客观世界, 就是不依赖人的思想而独立存在的一切客观事物。意识, 即人的思想 (或精神、观念、思维等等, 在这里都是一个意思) 。转引自中国人民解放军南京高级步兵学校政治部宣传部编辑的《〈毛泽东选集〉第5卷词语解释》, 江苏人民出版社, 1978年, 第214页。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论