韩森著《变迁之神——南宋时期的民间信仰

赵宏勃

中国民间神灵的多样性是中国民间宗教信仰的主要特征之一,中外学者对此已有许多论述.然而大多数学者的研究是从神谱本身出发,对众神在经典文本中的来源进行梳理,却很少将注意力转向信仰者.美国学者韩森(Valerie Hansen)致力于从一般民众的视角来探索民间宗教的变迁,在《变迁之神——南宋时期的民间信仰》(包伟民译,浙江人民出版社1999年版)一书中,韩森以民众信仰的出发点——神只的灵验入手,对南宋一代中国民间宗教信仰进行了一番勾勒.

韩氏认为,民间神只体系(popular pantheon)是宗教变迁内容中最为重要的一项,同时她还强调民间宗教与民众社会生活的方方面面都是密不可分的,神的变迁实际上提供了观察宋代社会,经济以及政治变化的出发点.全书包括绪论,结语共分为七章,在第二章"民众的选择"中,韩氏陈述了她对于民间宗教的理解,认为至少在神只世界中,民众并未对儒,释,道三教进行区分,民众往往同时向源于不同宗教传统的众多神只寻求保护,他们的选择与表面的宗教倾向无关,神只的灵验才是引起这一神灵体系变动的根源.

第三章 "理解神只",通过对鬼怪故事的分析,对人神关系进行探讨,对以神为中心的民众信仰行为做了全景式的描绘,她指出,不同社会阶层的人们依据自已的生活内容对神只的灵异事迹进行解释,通过塑像和修建祠庙等对神只灵迹进行肯定,对神只体系进行调整.韩氏发现南宋时期的神只和崇拜他们的人一样多样化,除了显示传统的灵迹,如下雨,驱蝗,预告旱灾等,神也开始具有商业敏锐性,已深深地带上了经济生活变化的痕迹,神甚至可以提供商品的价格信息,这是信徒们加入市场体系的表现.

在第四章"赐封"中,韩氏对官方通过赐封神只作用于民间宗教进行了论述,提出官方以赐封制度控制民间神只,更多地介入了民间宗教事务.而不同的社会阶层则为自己所信奉的神只争取官府的赐封,官方由此把住了地方社会的脉搏.

在第五章"湖州个案"中,她以代表着整个长江下游地区在南宋时期历史变迁的湖州为例,借助方志和碑铭资料,对湖州祠庙中所供奉的神只进行整理,揭示了不同类型神只随着时代变迁发生的变更.

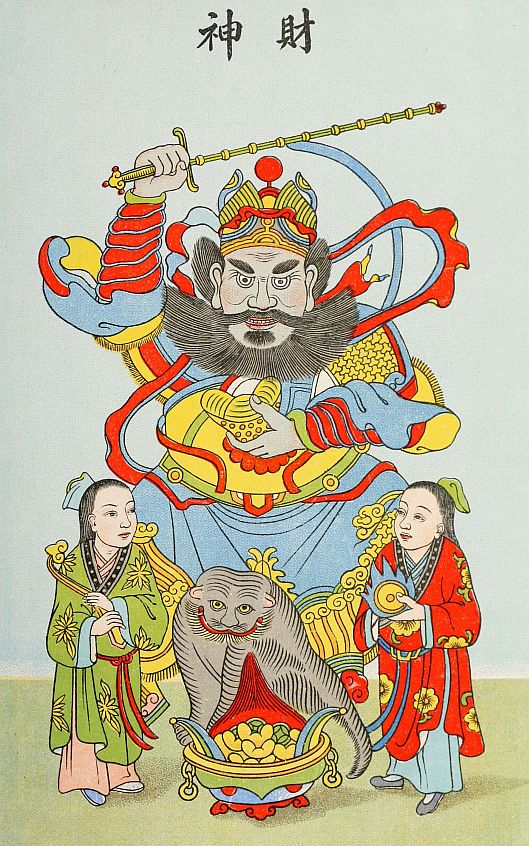

第六章"区域性祠祀的兴起",则对五显,梓童,天妃,张王这四个神只走出其起源地,为更广大地域的民众所信仰的现象进行研究,强调唐宋转折时期商业革命对神只崇拜的巨大影响.

正如译者在前言中所言,韩氏以一般西方人的思维方式来揣摩12,13世纪普通民众对周围世事变迁的理解,敏锐地指出"惟灵是信"是中国民间宗教最主要的文化特征,将对神的研究与民众的生活紧密地联系在一起,并以此切入关于"唐宋转折"的历史课题研究.

不仅解决了有关南宋民间宗教的一些基本问题,还提出了许多值得进一步研究的思路.如侯旭东在《五,六世纪北方民众佛教信仰—以造像记为中心的考察》1一书中,注意到神奇灵验作为民众取舍信仰对象的标准之一,对民众接受佛教的过程产生了深刻的影响,这一思路使得他对民众佛教崇奉对象演变历程的研究别开生面.

另外本书提出的许多问题也颇能启发我们对于唐代民间神只体系进行思考,唐代的民间神只体系中的神灵远不如宋以后丰富,资料表明绝大多数神只的选择还是以官方祀典的规定为标准,但在这一时期,平民化的神只也开始出现,后世民间神只体系的基本特征在唐代都已初现端倪.

韩氏注意到南宋时期官方通过赐封制度来控制地方神只,而在唐代则通过行政命令的手段对民间"淫祠"加以禁绝,得到册封的民间神只主要是山川神.唐时武则天在垂拱四年(688年)封洛水神为"显圣侯",万岁通天元年(696年)又封嵩山为"天中王";唐玄宗则以华山为其本命,于先天二年(713年)封华山神为"金天王",进而遍封五岳,这些对山川神灵的册封均为政治因素影响的产物,但将这些事件与当时的民间信仰联系起来进行研究,则这些册封不仅仅是正史所见单纯的官方行为,也体现着官方祀典中的"正神"与民间神只的互动.

根据笔记小说资料,在玄宗进行册封之前,华山神已在一个特定范围内作为重要的民间神只而存在,既可以预卜信徒的命运,也能够满足人们祈求子嗣的愿望,同时具有凶暴好色的人格化特征.玄宗对华山的册封,实际上使民间色彩浓厚的华山神与玄宗之间建立起一种私人化的关系,一方面在政治方面压倒武则天,另一方面也是对民间神只权威的利用.这种利用通过有关岳神拜谒玄宗的民间传闻凸现出其意义,《太平广记》中的记载,以玄宗开元十年(723年)东封后于华山立碑为背景,描述玄宗在华阴见岳神在道旁迎谒,并得到民间巫师阿马婆的证实.这个故事中将岳神的主动臣服作为玄宗册封华山神的诱因,暗示华山神在民间已具有相当大的威力.而作为民间神只的华山神在获得"金天王"的封号后,以此为中心产生了一组神只,有关他们的大量神异故事流传甚广,可见与官方权威的结合使华山神在民间所具有的号召力进一步提升,其影响力也日益扩大,促使其成为唐代民间最尊崇的地方神之一.

本书对人神互惠关系及其他南宋民间宗教问题的细致探讨,也鲜明地反映出韩氏处于异文化背景下,审视我们习以为常的宗教文化现象时的敏锐感受力,这也是本书的一大特色,她的分析使浸淫在传统文化氛围中的我们顿时有"一语惊醒梦中人"之感.此外本书在运用资料方面也很值得称道.

《夷坚志》所记载的人们在死后游历地狱,起死回生,神只托梦于人,显示灵迹等种种神怪故事,在韩森看来是对民间传闻的忠实记录,她将其与正史文献,碑铭资料和方志结合起来,勾勒出神只世界的面貌.这种尝试,对我们利用笔记小说资料研究唐代民间信仰也有借鉴的作用.

近年来民间信仰方面的研究,以对明清以后社会的讨论为主,对于唐代民间信仰的研究则囿于史料的缺乏,对其研究还远远不够.唐代小说既有新创之传奇,又有志怪及作为志人小说余绪的笔记小说,其总数约近5千篇(条).

一般而言,研究唐史以小说为材料,基本上有两条思路:一是限于材料零散,学者以之与实证性的资料进行对勘,以想象的描写对失落了的历史细节进行补充,使"虚者实之";2如陈寅恪《读东城老父传》3,陈弱水《从〈唐晅〉看唐代士族生活与心态的几个方面》均为这种研究的出色范例;二是肯定小说资料的历史真实性,完全从文本出发,从小说创作与当时社会的紧密联系的角度进行思考,揣摩当时的社会思想模式,观念形态.如黄约瑟《读〈前定录〉札记—唐代社会思想一瞥》4 ,杜德桥(Glen Dubridge) 《唐代的宗教体验与世俗社会—对戴孚〈广异记〉的解读》(Religious Experience and Lay Society in T'ang China: A reading of Tai Fu's Kuang-i chi)5.

另外《神界鬼域—唐代民间信仰透视》6一书,则是国内学界利用笔记小说资料系统地勾勒唐代民间信仰状况的初步尝试.韩氏在其著作中将对鬼怪故事的分析与不同来源的资料成功结合,也为我们运用笔记小说资料研究唐代民间信仰提供了新的方法.

神只的灵迹是超自然的,而抛却梦境,降神等神秘的因素,民众对灵验的期待与理解则是世俗化,生活化的,民众接受什么样的灵迹也反映时代的风貌,这是韩氏研究的出发点.她认为,经济发展先于宗教的变迁,故而神只世界随着社会经济生活的发展而变动不停,这是了解诸神变化的新角度,也是前提.

问题在于韩氏这一假设实际上将民间信仰的多元化,复杂性的特征湮没于单一标准的选择中,事实上,对灵验的期待并不是民众选择神只的唯一标准,正如书中所指出的,地方的精英出于集团利益的考虑,极力为与已有关的神只争取官方的赐封,在这一过程中,神的灵验并不是决定性的因素,一个新的神只的诞生是诸多因素的混合产物,灵迹则是工具,灵迹的存在而非灵迹的内容,在神只的变迁中起着关键的作用.

这样看来,关注神只的变迁不仅需要了解灵迹内容反映的社会变迁,还需深刻理解当时社会的思想文化,政治制度等,在研究中做整体的关照,这也是本书的一点缺憾.

作者在中文版序言中指出,自己对本书中经济发展先于宗教变迁这一理论前提已不再那样确定了,她倾向于认为宗教变迁可能先于经济的发展,这一基本观点的改变说明,对研究者来说,中国宗教的历史性变动是一个复杂的无规律可循的过程,研究者仍需在对文献的不断认识中去追寻历史的本来面目.

1 中国社会科学出版社,1998年.

2 陈弱水:《从〈唐晅〉看唐代士族生活与心态的几个方面》,新史学第十卷第二期抽印本,第2页.

3 《金明馆丛稿初编》,上海古籍出版社,1980年.

4 刘健明编:《黄约瑟隋唐史论集》,中华书局,1997年.

5 Cambridge University Press 1995.

6 贾二强著,陕西人民教育出版社,2000年.

《变迁之神——南宋时期的民间信仰》的成书源自其作者,韩森教授于宾夕法尼亚大学的博士论文。在这本著作中,这位外国学者用敏锐的眼光和缜密的思路为我们建立了一个完整的南宋时期中国的民间信仰体系。读罢整合此书的内容可以得出,这个民间信仰体系的一切围绕着一个中心展开,即“惟灵是从”。下文将从三个角度谈一谈“惟灵是从”在南宋的民间信仰体系中是如何体现的。

第一个角度乃是最直观的方面,正如其字面意思,韩森认为,中国人之所以不“将自己归属于某一宗教。而且,据我所知,他们既拜佛寺、道馆,又拜民间的祠庙”[],是因为“他们与李妈妈一样,只不过是在求一个‘灵’的神而已”[]。也就是指,民间在选择他们要信哪个神、他们要供奉哪个神时,所参考的标准就是神的灵验与否。在其背后存在着一个深层次的原因,即底层人民生活的贫苦。韩森在“民众的选择”一章中提到过一个故事,一只远洋船只上的船民们为了在海上顺利生存,先后求拜了东海龙王、岳渎主治之神、观音菩萨等不同的神仙,甚至是原本对船民们一起拜神心存怀疑和不屑的一男子徐兢,在“三桅并折”之时,也选择了信拜天妃(保佑出船商人的一个女神),韩森这样理解这种情况“面对无数潜在的危险,身处一叶扁舟的人们无可依赖,只有祈求神的保护”。[]这里显现出了一种研究南宋人民信仰时不容忽视的心理状态,即他们很多时候是出于一种“走投无路”,正如凶险莫测的海面对海民产生的致命威胁一样,贫困的现状往往使南宋底层人民处在一种比较艰难的生活状态。无论求神亦或拜佛,在民间经常源于一种情况——干旱,因此往往是能带来大雨的神灵会被认为是“灵验的”,从韩森在本书中列举的大量事例中可以看出,降雨几乎是一个神被信仰的最基本的条件,在一些较小的镇或村内,获得最多信仰的地方性神祇甚至只因一次降雨的神迹就能享受设立祠庙的待遇。这无疑是源于中国乡土社会小农经济自给自足的本质,在庄稼收成直接决定生活水平的民间,人民无不靠天吃饭,一旦遭遇“天公不作美”的情形,一户人家的生存状态便会受到很大的威胁;出生没多久的婴儿和幼童往往会在干旱之年中死去,又构成了对小农社会中土地的传承和宗族的延续的威胁。在这种情况下,能降雨的神直接关系到个人的生命和家族的延续,同样构成人民拜求神主要原因的驱鬼和消除病魔也是如此,过于沉重的利益联系使得人民在选择神祇时无暇考虑其他因素,只要能使他们顺利地生活下去的,他们就会去供奉这个神。韩森也提到了这一点,“在宋代,许多人上庙求神,是将它看做最后一线希望,他们对神有否感应并无把握。只要有一丝成功的可能,就有理由到某个祠庙去许愿祈祷。”她还举例说到“我们可以从我们自己的社会来体会怀疑与信仰并存的类似情形。实行长寿饮食法,或采用生物反馈技术的癌症患者,并不是人人的确信自己能够治愈。”[]仅从这个例子来看,神对于南宋民间百姓而言,与其说是信仰,不如说是一种“方法”或“手段”可能更为合适。

值得注意的是,本书在论证“灵验”这一标准时所提到的事例,有许多“灵验的神”在今天的眼光下看来并不被我们称作为“神”,而更接近现代观点中的“鬼”。例如作者同样在“民众的选择”一章中提到的范旺。范旺被叛军残忍地杀死,妻子遭到肢解。他死后,在他死处的砖瓦上显现了他的尸迹,他又托梦给别人描述了他死时的情形,仅因这两点“显灵”的神迹,朝廷就决定了给他建造祠堂。[]在这里“灵”的定义就不只是我们上文所讨论的完成人民的请愿这个层面上的意义了,而是扩大到了包含“显灵”这个概念,范旺实质上没有对百姓作出什么帮助,他只是展现了一种超自然的神力而已。在现代社会中,内容蕴含了连“鬼火”在内的尸体的遗迹,以及死人托梦给活人的现象的,实质上是讲述了,人死后灵魂还存在并可以四处游荡甚至对现实实体物质施加影响的故事,一般被世俗统称为“鬼故事”而不是“神故事”。更直观的例子是“扶箕”,韩森这样描述它“扶箕就是一两人拿着笔或其他尖物,紫姑神能够使它动起来,在纸张或沙盘上写出字来。”[]看到这段描述时我们可以很自然地联想到现代意义上的“笔仙”。笔仙虽名为仙,但在现代的世俗意识中往往被作为一种可以用作预言的鬼来看待,因为在笔仙相关的传说和文艺作品中,笔仙在帮助请愿人预言后,往往会伤害请愿人、抢走他们的东西,甚至夺走他们的生命。这基于人们一个很根本的认识:神是帮助人的,而鬼是害人的。这种人们的意识上从神到鬼的转换,从一个角度上支持了上文中所提到的,底层人民生活的贫苦支撑起“惟灵而从”这一基准的说法,因为相比南宋时期,现代中国人生活质量的提高极大缩减了人们为基本的生活所需请愿的机会,故这种基本的“显灵”在我们看来并不会联系到会给我们的生活带来什么帮助,这样的情况下这种“灵”的坏处会被无限的放大(固然也有一部分政治文化的原因,这里先不谈),成了我们心中的“鬼”。

于是,在选择神祇的角度上,南宋百姓们以“灵”为基准。而我们可以确定的是,在实践中无论神力是否真的存在,结果上“灵”发生的概率一定是很可观的。“灵验的原动力确保了神祇体系的变动不定”[],这是南宋民间信仰体系的完整体系的第一块基石。

第二个角度是在民间信仰体系中神的人性化,这一点我认为主要从四个方面体现。需要注意的是四者之间有互为因果的部分,但因表现出来的是不同的现实情形,所以在此还是作四个方面论。第一,神的人身化和平民化。据韩森描述,南宋民间宗教中,“除龙王外,民众几乎已不再崇拜其他动物神,所有神祇生前都被认为是人身”,“与前代的民间宗教诸神生前无一例外均为帝王将相的现象不同,南宋平民出生的神祇明显增多”。[]前者很显然是神的人性化的一大表征,而平民化是如何与人性化挂钩的呢?在这里需要对平民化作一个具体解释。原本的民间信仰体系中信仰帝王将相,举例来说就是尧、舜、禹和黄帝,可以看出这些人物在他们生前身上就具有神话色彩,又因帝王将相离百姓生活距离甚远,对百姓而言帝王将相相比于一个人,可能更像是一个意味着权力性和掌控性的符号,再加上皇帝一直以来的“天子”之称,于是帝王将相本身在成为神进入信仰体系之前,本身就附有一定的“神性”了;而在南宋最为平民化的神,就比如上文提到的范旺,还有书中提到的数不胜数的诸如朱将军、李靖等神,他们在当地因生前所立功绩被传颂,死后又显现出神迹,于是成了地方性神祇,当地人提起他们的时候一定是对他们的生前经历烂熟于心了的。这些神相比之下就显得更为真实,更像人一些了。第二体现在民间对神的塑像和祠庙的理解。民间认为“神祇对人类祈求的感应,完全视其受公众崇奉的程度而定”[],在这样的前提下,神的塑像和祠庙是否完整、美丽(有的神甚至很在意塑像和自己是不是真的完全一样),决定了这个神会不会显灵。很明显,在这样的理解中,百姓们将衣服、外貌和居住房屋对于人的重要性附加在了神的身上,是神的人性化的体现之二。第三是对神的性格塑造。这一点是与第二点相连的,就拿那位在意塑像和自己是不是真的完全一样的吕洞宾举例,他假扮作一个老兵到自己的斋供宴上讨饭吃,看到自己的画像后主动要求“追写一本”,主人给他绢后,他用呕吐物在上面留下了与自己一样的画像,别人看到后才知道原来他就是吕洞宾。[]在这个故事中,我们可以看出吕洞宾自由戏谑,喜欢捉弄人的性格。甚至有些神会被赋予一些负面的性格,比如书中曾塑造过一个因受鬼贿赂而放鬼通行入屋内的贪婪的土地公形象。这些性格塑造同样是引入了人性的,因为“性格”一词,无论具体褒贬,本身就是有人性才有其中之格,一个神怎么会为人世间的七情六欲所困呢?这个问题就指向了神的人性化的第四个体现之处,即民间最终形成了对于神谕的解释理念:互惠原则和高度拟人化的逻辑。

值得研究的是,为什么会出现这种对神的人性化的趋向呢?文中并没有给出一个明确的答案,在此我想说一些我个人的想法。将神人性化本身看起来像是一个大逆不道、有违天道的做法,但理解这个问题需要与神的平民化这个事实联系起来,也就是神大量地呈现生前为与百姓一样的平民的状态,还有另一个重要前提就是基于这是一个民间的信仰体系,所以对神的解释必然是处在一个相比较低的一个思想和文化水平上的。于是我猜想是否正因如此,所以人将神自身的福祉也限制在了普通人所能感受到的一切上,也就是基于人基本的投桃报李的善良风俗,以人的角度去想如何报答神、给神以方便,到最后导致了一个神的人性化的结果,其中蕴含了以互惠原则和高度拟人化来解释神谕的理念。

从此一切神迹、神谕,事实上无论是否灵验了都可以纳入这个解释体系中来,神变成了一个无所不能但会开条件、有脾气的象征。想要灵验,人们必须开出足够好的条件,并且顺着神的意思来才行。这打下了南宋民间信仰体系的完整体系的第二块基石

第三个角度是本书提出的一个特色理论,即区域化神祇。原本被地域紧紧限制的地方性神祇随着时代的发展,在南宋逐渐突破了这一屏障,出现了四个区域性神祇:五显、梓童、天妃和张王,“在宋代初年,这四个神祇都只有一两个祠庙,但到宋代末年,它们的祠庙遍布全国。”[]书中主要提到了以下几个“神灵越境”的原因,包括了动机和条件:第一,宋代都城南迁造成的人口迁移浪潮,与经济重心南移一同发生的是,人们不愿放弃拜愿原来家乡的神祇,把原来家乡的地方性神祇的祠庙修到了南方,神祇也有一个大规模的向南扩散;第二,修造祠庙的过程中会发生许多经济交易,产生可观的人口生产值,是一个不可忽视的市场;第三,当地的官员可以以修建祠庙的名义对外地来的商人征收大量的税额;第四,民间信仰体系不分宗教、互不排斥的基础决定了,人们可以同时信原本当地的地方性神祇和“新来的”区域性神祇,总之还是那一个标准,“惟灵而从”。由此引发了许多诸如当地官商合作以修建一个祠庙,还有“抢灵迹”这般的奇事,都是“惟灵而从”的一个体现。区域性神祇的扩散性构成了南宋民间信仰体系的完整体系的第三块基石。

灵验的原动力、互惠原则和高度拟人化的神谕解释理念、区域性神祇的扩散性这三块基石共同支撑着整个以“惟灵而从”为中心,对外封闭,内部却具有活力的南宋民间信仰体系。

到这我想从“惟灵而从”这一点出发,来试着通过比较民间宗教体系与西方宗教、中国传统的儒释道,探究其本质动因。韩森在这本著作中也多次强调,人们想通过宗教来解决问题,所以通过研究他们的神可以看出他们在那个年代所面临的问题是什么。“惟灵而从”在本书中被作者概括为了一个看起来很美妙的四字短语,使人在阅读时能很客观地看待。但这种现象在现实中往往为一些人在谈及宗教时所不齿,从前我的一位老师就曾开玩笑说,中国人没有信仰,他的一位朋友一个月前信基督,一个月后就改信佛了,一直在试探信哪个教对自己比较好,这是典型的“惟灵而从”的代表,我的老师嘲笑“他根本没有懂宗教的真正理念”。其实在中国人中,位阶较高的人往往都会对此等灵异之事不屑一顾,即使是在古代,传说王阳明三溺于仙术时,习得了预知的本领,但很快就放弃了。被问及缘由时,他答道“此乃玩弄精神也”。[]这也是为什么现在来看没有一个民间宗教是发展成了今天至少能比肩阴阳的大教的原因。民间宗教的最大的局限在于它往往不能建构一个完整而严谨、结构分明的宗教教义和救济模式,究其原因,我认为是民间宗教中人们投射了太过直接而暴露的欲望。人们期待“灵”,即期待所想即所成,期待愿望能得到实现。而西方宗教和传统宗教的信徒就没有欲望吗?我认为不是的,基督教徒想要升上天堂,伊斯兰教徒想完成圣战,儒者想成为君子,道士想自由逍遥,但这些显然是与民间宗教中人们的请愿有着明显的差别的。西方宗教和传统宗教都会为其信徒设立一个终极的目标,在其中若信徒遇到了生活中的具体困难时,他们也有自己的救济模式,其救济模式往往载于他们的宗教经典之中,也就是圣经、论语和佛经等等之中,他们通过按照经典上的教导行事,便至少能让自己从心灵上得到慰藉,宗教的一个目的实际上此时就达成了。费孝通曾提到过:“中国乡土社会中那种实用的精神安下了现世的色彩。儒家不谈鬼,‘祭神如神在’,可以说对于切身生活之外都漠然没有兴趣。”[]在这里费先生只实际谈到了儒者如何处世,原因在于儒者有自身的排解问题的方式。而民间百姓普遍是没有的,那遇到无法解决的困难时如何做呢,我想就只好求助于不管三七二十一的“各路神仙”了。

参考文献

[1] [美]韩森:《变迁之神——南宋时期的民间信仰》,包伟民译,浙江人民出版社1999年版。

[2]南怀瑾《人生的起点和终站》,上海人民出版社2008年版。

[3]费孝通《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社2005年版。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论