文章来自微信公众号:回响编辑部(ID:huixiangjf),作者: JiFeng Bookstore,原标题:《小镇金泽那些“体制外”的神明》,头图来自:东方IC

上海郊区有一个叫金泽的小镇。你可能从来没听说过这个地方,但也许你有这样的经验:逢年过节要祭祀祖先,祈福许愿时得去烧香磕头,这些常被认为是“封建迷信”的习俗,在金泽镇可谓“大行其道”。今天镇上仍保留着供奉各路神明的寺庙,每年有数不清的善男信女潮水般涌入小镇祭拜神明,祈求平安。这种现象被当地人称为“香汛”,一同顽强保留下来的,还有迎神赛会、扎肉提香等民间奇观。

本期节目的嘉宾之一,复旦大学的郁喆隽老师在目睹了金泽镇的祭祀过程后,感叹有一种进了侏罗纪公园般的奇妙感受,研究宗教学的李天纲老师告诉我们,这种让我们感到既熟悉又陌生的震撼场面,其实就是民间信仰的一种体现。不过,既然它被贴上了“封建迷信”标签,为什么仍然能在民间生生不息?这仅仅是老一辈的习俗吗?它和我们今天崇尚科学、理性的现代生活方式相冲突吗?对于今天的中国人来说,民间信仰还有存在的意义吗?我们来听听曾经多次造访金泽的两位老师怎么说。

江南民间信仰与现代生活(上)

(以下为音频文字稿及注释)

李:各位听众大家好,我是复旦大学哲学学院宗教学系的李天纲。

郁:大家好,我是复旦大学哲学学院宗教学系的郁喆隽。

李:我们今天要讲的是关于我的一本著作,其实这个是一个领域,这个领域我们称之为中国的民间宗教。我的书叫《金泽》,郁教授也有另外一本书非常相近,做的是城隍庙。这些表面上看起来我们日常生活当中不是每天都碰到,但是偶尔出现的时候我们就有点惊讶,有点不理解,这到底是什么东西?就是民间宗教。民间宗教其实也是蛮系统的一个现象,其实我觉得我们可以来做一个讨论。

青浦区有一个金泽镇,在这个镇上,我们一些同事、一些朋友偶然就发现了,这个地方保存着比较完整的从明朝清朝一直到中华民国延续下来,中华人民共和国也没有灭掉,在民间有生生不息的祭祀生活。在以前我们就可以说很多话了,说它其实是一个民间宗教,烧香拜佛,再意识形态化一点,我们说是封建迷信,但是我们宗教学其实不采用这种有倾向性的术语来描述,我们是比较客观的,把它叫做民间宗教。不知道郁老师是不是这样理解。

郁:对,在学界可能用民间宗教或者民间信仰这些词汇。但是我相信很大多数的听众朋友,可能并没有接触过,因为可能受到一些西方的甚至是五四以来的知识传统的影响,我们脑子里可能宗教就是那些佛教、道教、基督教、天主教、伊斯兰教。所以就想问一下李老师,您觉得在金泽这个地方,您看到的民间信仰一种最有意思的表现是什么样子的?

李:民间宗教也好,民间信仰也好,是蛮有意思的。对我们城市生活的人,它让你眼睛为之一亮,神情为之一振,耳目为之一新。金泽是什么样的情况?它有明清留下来的一些老爷崇拜,比如,杨老爷在那个地方是非常突出的一个现象,大家把它奉若神明。(了解杨老爷:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1493002)初一十五,每年农历三月二十八,九九重阳,都有盛大的庙会,我们就看到,其实香火就带来了整个地区的一种社会生活。其实在农村,在过去的传统的社会,一种香火就组织了一个地方上的文化生活。这是中国社会的一个传统的现象。

杨老爷像(澎湃新闻)

我有一个朋友,姑隐其名,他住在卢湾区,当年的法租界,但是发大水的时候跟我们今天现在差不多,发大水了以后满街是水,飘来了很多的异物,其中有一个老爷像,可能是从南市漂过来的,因为靠着法租界。其实我们上一代上两代,其实是看得到的,后来打击封建迷信就一下子就绝迹了,但是我的爷爷奶奶那一辈,甚至他们都会把这些老爷像给带到带到上海来,然后供着。现在全江南唯有金泽镇造了一座专门供奉杨老爷的庙,它造成了一个盛大的庙会。

最近几年有点衰败了,我和郁老师观察了差不多十年,以前刚刚恢复的时候,这是恢复到民国的一个盛况,庙会可以有20万人,那么不单单是香火,有很多的交易生意、一些文娱生活。我们可以看到不单单是叔叔阿姨去烧香,还有些女孩子稍微年轻一点的在那边唱歌跳舞,这是以香火为中心组织起来的一种娱乐生活,这个蛮特别的。

杨震庙前,自发前来跳舞的中老年女团(王越洲 摄)

郁:刚刚李老师提到一个非常有意思的点,这样一种庙会或者说金泽他们当地人用的一个词叫“香汛”,来拜香和烧香的人像一个潮汛一样,每年两次,一次在春天农历三月二十八,另外一次在秋天九九重阳节,非常形象的一个比喻。因为当地金泽是在青浦,就是在淀山湖流域的这样一个地方,以前人都是摇着船从很远的地方,整个淀山湖流域划船划到这个地方,庙门前就是一个小码头,当时的水系都是相通的。所以你可以想象一下当时那种盛况,几十万人在一天之间,早上三四点钟天还没亮,就划着船出来,然后一大清早来到庙门前登上岸,准备家里的杨老爷像,全部放到杨老爷庙的门前的大供桌上面,带来了很多食物,包括鸡鸭鱼肉,很重要是带一条活鱼,要放在供桌前面,来祭祀供奉给杨老爷,这样来祈求平安。

结束之后呢,这些来烧香的人会把杨老爷像再带回到自己村里面、自己家里去,也是祈求地方平安的一种行为。它不仅仅是为个人,西方的一些宗教学家会把这种仪式称为叫local communal religion(地方社区宗教),是一种社区性的社群性的,不仅仅是为个人健康、升官、发财,它是为所在的村、镇的整体来进行祭祀跟祈祷的一个行动。当然这在江南的民间生活来说杨老爷并不特别,但是它有一个很有意思地方,第一个就是说金泽本身这个地方有它的特殊性,因为历史上有非常兴盛的这种桥庙文化,桥桥有庙,庙庙有桥。李老师在他写《金泽》这本书的时候,收集了非常多的历史材料来重构这样金泽历史上的这样的一种民间信仰的盛况。

但另外一方面,就说我自己可能更多地是从一个社会学的角度来看这样一个现象,我本人的博士论文当中曾经写过在民国时期的上海地区的这样一种迎神赛会。不仅是江南,整个汉族聚居的大中华地区都有这样一种习俗,就在特定的节日或者一个地方神明过生的时候,老百姓会把庙里面的神像给抬出来,来游神或者出巡,我找了一个学术名词就是叫“迎神赛会”,就是来迎接或者感谢神明的一种地方的节庆的仪式,而且在整个江南地区,历史上这是非常兴盛的。有的迎神赛会可能持续时间长达一周,有几万人能够参与在迎神的队列当中,队列要出去巡游的话,它不仅包括一些香客,还有很多模仿衙役的皂班(旧时州县衙役三班中的一班,其职掌站堂行刑。亦泛指差役)。

我想通过这样的一个节庆仪式,把整个中国社会从晚清到民国到中华人民共和国这样一个现代化转型过程当中,社会内部的一种组织方式给透露出来、展现出来,我们很少能够找到这样一个活生生的样本。

金泽汽车站,带着香和祭品赶香讯的人(王越洲 摄)

但是我那个博士论文写完之后,我曾经以为类似这样的迎神赛会在上海地区可能已经没有了,但是等我回到上海,加入李老师的研究团队,在大概2012年第一次跟李老师去青浦金泽的时候,非常惊喜地看到这个。有种什么感觉?就是好像侏罗纪公园里的看到恐龙在跑一样的感觉,我觉得恐龙应该已经灭绝了,没想到迎神赛会的规模那么盛大。除了香客,它是以香客组成的拜香团的方式,穿着统一的衣服,带着一样的小包包,从各自的村镇,这一天都来到金泽烧香。

李:金泽这个地方地处江浙沪的交界处,它在青浦的最西面,往北稍跨出一步就是吴江,周庄就在它不到十公里的地方,然后再往西跨出去就是浙江的嘉善,现在讲江浙沪一体化正好就这个地区。它的香客大部分是从嘉善、平湖、嘉兴,南边到绍兴也有,到江苏,吴江、震泽,到苏州的几个县,无锡的都有过来,所以这个地方变成了一个香火的中心地。不过当初去发现的时候,不是发现的是它的庙,是它的桥,因为它保存了宋代以来的十几座桥,在历史上是42座。所以42座桥,桥桥有庙,庙庙有桥,什么意思?它的意思是说当年都是驾着小船,从家里过来,如果远一点的话,夜航船都有过来。

我们江南的文化意境当中有一种叫夜航船。在张岱的笔记小说里边,大家都是航船的,江南的意象全部在里面。然后各地的船成千上万地涌过来,就在河道里边,那么上桥,桥头有庙,就在里边烧香。然后香火(聚集)变成了郁老师讲的迎神赛会,大家居然还抢着来,烧香是要烧头香,今天在玉佛寺、龙华寺都是的,烧头香很贵的,所以你要抢香,还要抢老爷,今年的老爷要抢到我的村庄里边去。

江南的赛会还算温和,后来也不打架了,但是争勇斗狠那个样子还在。我们(一般)认为民间宗教在华南更加发达,更加地丰富,更加地完整,但是我没有想到华南这个未必有(的现象),江南有,叫做扎肉提香,那是最突出的。那些信徒都是男人,都是身体很结实的渔民,戴着墨镜,然后把鱼钩扎在自己的手臂的肉里面,不出血,钩子钩着一根横竿,然后横竿再挂着香炉,也有三四斤,有的还挂着锣,那个铜锣有时候更厉害的去还要敲打,没出血,这个叫扎肉提香。

郁:的确,这样一种扎肉提香,可能是整个金泽香汛当中最吸引游客,也吸引很多摄影爱好者的一个很重要的原因,大家一开始可能马上脑子里想出来的,就是有点野蛮血腥,甚至马上想到一些封建迷信的行为,但是的确里面有一些很耐人寻味或者说我们自然很难解释的。我们目睹了它整个降神,然后穿鱼钩的过程,的确是穿透了自己的皮肤,全程差不多半天,一般是上午六七点开始,挂着香炉或者铜锣穿街走巷的,在金泽镇走好几圈,中间是不取下来,可能到12点钟中午的时候结束,几乎没有看到过有人出血,或者说有人有其他的意外,这样的男性叫做会首,会议的会,首相的首。女性在队列当中可能就是比较象征性的,她们也会在挂一些花篮,但是它不是真的用鱼钩穿刺自己的皮肤的,它是用一个木架子用绳子挂在手臂上,然后用毛巾一遮,你就看不出来,好像是跟扎肉提香一样的。这个是有一点好像非常景观化、扎人眼球的一个现象。但是我们作为一个研究者更感兴趣的是说这样一种有点带有就自虐倾向的行为,背后它的信仰核心到底是什么?

扎肉提香(中国青年网)

其实李老师刚才也讲了,他们供奉的最重要的是杨老爷,但杨老爷在江南的故事其实非常多,大家也应该知道在民间的话,关于一个神明的故事传说肯定同时就并行着很多个不同的版本。我们知道在方志当中记载的版本,就说这个杨老爷为了地方做出自我牺牲:当地井水被人下了毒,或者是投了瘟疫,他自己投水警告别人,中毒而死,所以杨老爷的神像是一个黑脸的形象。

我们也知道黑在五行当中代表水,而且跟金泽淀山湖流域的水是关系非常密切的,包括李老师刚刚讲的,来扎肉提香的这些人也都是渔民、船户,跟水的关系是千丝万缕的。

我也非常好奇,李老师应该收集了很多关于杨老爷民间传说的版本,您觉得杨老爷这样一种在民间的形象跟当地的这种地理的关系,跟水的文化有什么内在联系吗?

李:杨老爷其实是一个历史人物,他们把他归到弘农杨氏。20多年前有一出戏叫做《曹操与杨修》,杨修是杨氏家族的,他们是弘农氏,是陕西的,好多人都不明白,怎么陕西人跑到青浦来了?但是我觉得这是一个神话演变成一种信仰,信仰在实践了以后,甚至变成了一种宗教,它建起了庙,这样一种情况其实是中国宗教普遍发生的。其实我觉得有一个姓杨的家族,他们可能把自己归到弘农杨氏,是从北方过来的,然后不断地供,供完了以后不断地显灵,显灵了以后就变成了神明,不单家里供,宗族里边供,整个村庄供,然后慢慢地扩散出去,这个村庄就扩散到整个县、府,那么像江南这个地方的传播都是通过河湖港汊,都是水路传播的,到最后就变成了江南地区的一个蛮重要的信仰。这个信仰我觉得造成了一个地方上的文化的标志,也会形成一些文化的认同。

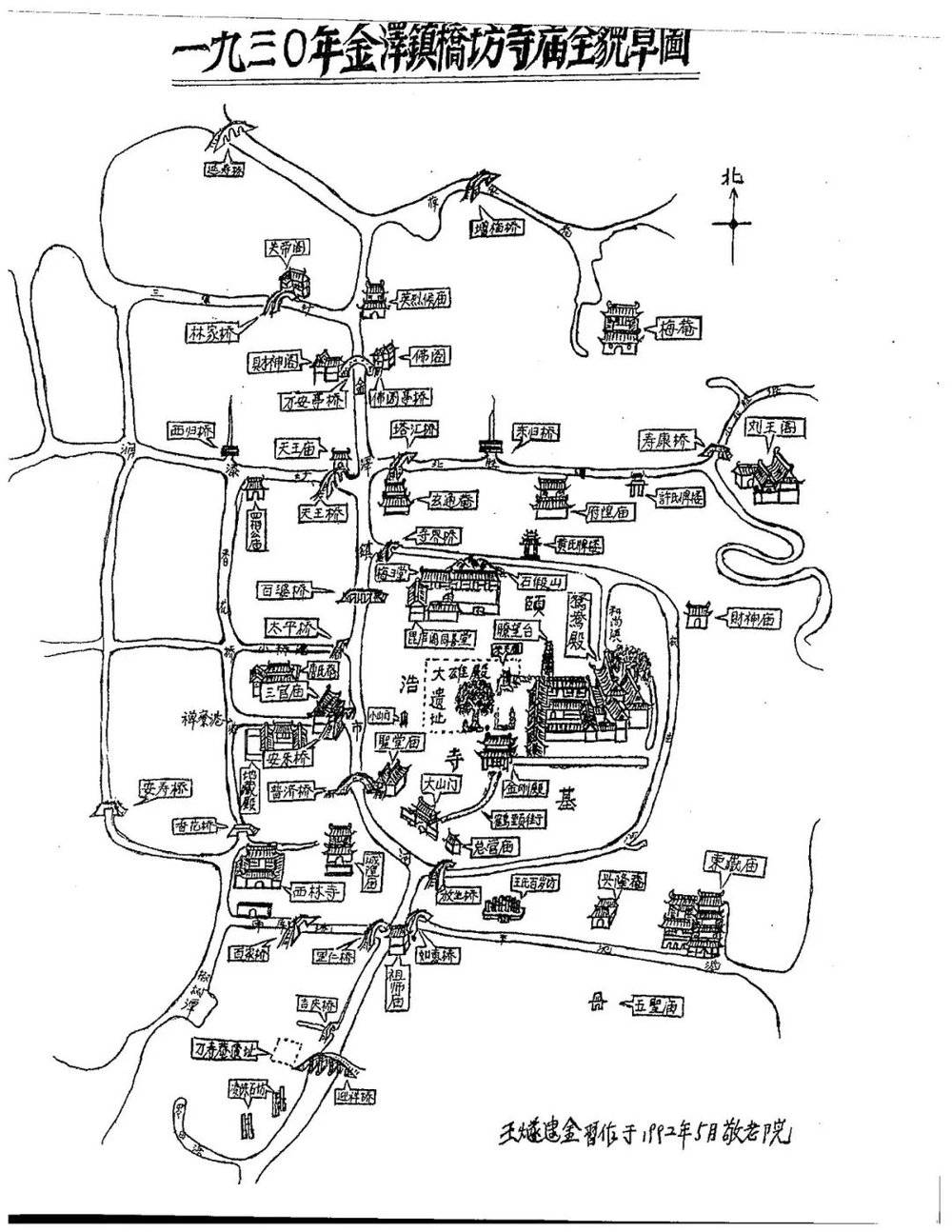

1930年金泽镇桥坊寺庙全貌草图。李天纲著,《金泽:江南民间祭祀探源》

金泽这个地方正好是上海的水源保护区,水源保护就是不得开发,水源要纯净,所以久而久之变成了当地的一个话题。杨老爷的传说就说,杨老爷是一个能够身先士卒为民做牺牲的人,被水里边的毒毒死了,传说是会不断地更新,老百姓就说就会认为这是一种不断地显灵。当地的实情是很多工厂就关掉了,因为有污染,所以这个过程当中杨老爷肯定就出现了。杨老严是做污水治理的,杨老爷在这个话题当中就变成了这样一个人物,从信徒的角度来讲,他可能是认为是显灵了。

郁:我们会发现中国宗教它之所以成一个体系,就是它好像是一个冰山一样,它下面有个很庞大的在民间的一个造神的仪式这样一个基础,然后佛、道、儒可能都是在这个基础上面长出来的,只不过在不同的时段或者不同的地方,可能某一个它比较强势一点,具有整合其他的能力。很有意思,刚刚讲到的杨老爷形象,你会发现中国宗教的很多神明,它跟西方的很不一样,西方那种是亚伯拉罕系(其最为核心的观点就是,世界上只有一个神,这个神创造了宇宙万物,犹太教、基督教、伊斯兰教等都属于亚伯拉罕系宗教)的一神教,都有一本独一无二的圣书或者经书,不管是《可兰经》还是《圣经》还是《托拉》等等。

但是中国民间宗教很明显的特点,一个它是多神,在金泽镇上就有很多个十几个甚至几十个这样的地方的神明、神祇,而且每个神明它的功能是不一样的,就是各管一摊。我们在'15还是'16年去的时候就在一个小房间里面看到,供了一个不知道什么神像,是供车牌拍牌拍中,这是完全现代化的一个个人的诉求。它内核的那种社会功能或者群众表达的那种诉求是很接近,但是因为它没有像亚伯拉罕系宗教那样的一个文本来记载它。

这又有好处又有坏处。好处是什么?就是它可以不断地更新,或者老百姓会把自己的一个想象给放进去,这故事就越来越丰富,就显灵的故事会越来越多,香火也会越来越旺。但有一个不好的地方是什么?它不稳定,它没有一个核心的教义,像《圣经》,它12345跟你说清楚它到底是怎么样的,可以归纳出来,它始终在历史当中不停在变,甚至在每个人嘴当中杨老爷的形象也在发生变化。我觉得这可能也是说出了它在我们现代化转型过程当中,各种打压也拿它没什么办法(的原因),它一直在默默地在民间能够延续下去,甚至在面对现代化转型的时候,就像李老师刚刚所说的面对环境污染的时候,他依然把这杨老爷作为一个跟水有关系的管理的主神拿出来,功能发生变化,诉求发生变化,但是杨老爷作为一个抽象的名号,它依然在那里。

包括民间的很多那种创造,我们看到杨老爷杨震庙除了主殿上供的是杨老爷和他夫人,一般都是一个官老爷的形象,是吧?旁边侧殿还有他三房夫人,每次去的话,当地老百姓是非常热情的,每年都给这三房夫人像一个卧房卧室一样,里面有床,有被褥,有梳妆台,有镜子,有鲜花,包括夫人的像身上穿的衣服每年都换新的。

杨夫人像(“上海的记忆”博客)

我们中国神州大地,地方有很多的传说故事、灵验故事,它不停地在造神出来,就说明地方上有这种百姓的最基本需求,不管是驱蝗还是驱逐瘟疫,还是保一方平安,还是求子,等等,包括五通财神,大家要求发横财这样的想法,地方上不停的有新的神明,包括灵验故事出来。但是另外一方面就是说,从自上而下的国家或者说封建王朝它有一个认定的体系,城隍就是一个制度化的收纳机制。它有一个规定,比如说明代洪武年间,就是用州府县三级的城隍,把地方上的原来就属于体制外的这些神明,放到一个国家机制体系里面去,这样就把它纳入了,也可以在某种程度上区分所谓的国家官方的祭祀跟淫祀之间的关系。所以这有两个角度,自下而上地看,地方上不停地在造神,这个神有好有坏,但自上而下地看,它也有一个政权或者说一种制度性力量对地方神明进行吸纳。这个吸纳有两部分,有的是承认了,有的是把它排斥了,排出去就可能作为淫祀来处理,这对矛盾是中国历史上一直存在的,就到现在为止,也有这样的一个内在的张力。

李:淫祀我觉得是一个儒家的概念。这个不是儒学,儒学主要是讲天地人的关系,一个哲学系统,我们现在已经讲得很充分。我们讲的不大多的,是一个儒家的祭祀系统。祭祀系统是从汉代开始的,汉代就是把孔子的一套礼制都拿过来了,拿过来了以后做了一些规定,合乎规定的就是正祀,是合乎正典的,你就可以放心地祭祀,当然要用一个正确的方法,儒家是有等级的,儒家无论如何它是儒教,它无论如何它有一个等级制度的,对吧?天子的礼跟庶民的礼是不同的,这个是一个很大的缺陷。所以牛、羊、猪,祭天的时候才能用,只有皇帝才能祭,皇帝家里也能用牛,老百姓就不能。老百姓的连羊、猪都得谨慎地用,只能供一些时鲜货。插一句,江南人食品的丰富,跟祭祀是有关系的,因为祭祀的时候要上牛、羊、猪,然后还要上时鲜,四季的时令,大雁、鸭子、鱼、新鲜的菱角,包括蔬菜也都要上的,都在礼经里面有规定的。那个酒也要做成各种各样的酒,有几十种酒,都是在祭祀的时候要按不同的情况来供奉的。所以祭祀是一个有意思的东西,它其实是文化的一个基础。

回过来讲,什么是淫祀?就是你不合祭祀规定的,那就是淫祀。不合规定的东西,有一些神明是名不见经传,正典上没有,你怎么冒出来了?这个东西是邪的。中央就要派人来把这个打掉。但是老百姓他说,不是我敬它,是它要犯我我要躲它,你不让我供是不好的,我还要供,然后就造成了儒教和老百姓之间的紧张对立关系。有些时候淫祀也是你祭祀过分,淫者多也,就是你祭祀的东西太多了,或者过分了,这个也是要被禁止的。现在有一个现象,虽然它敬祖宗也不算过分,但是它用的牲太多了,华南民间的力量很厉害,它的表达欲望很强,结果他祭祀祖宗的时候,用一千条猪,整条猪,这不吓死了,过去是典型的地方官要干涉的,太过分了,但是现在好像一千条猪也是供得起,是吧?跟过去的观念也不一样。我们也要想一想,什么地方是公权力可以干预的,什么地方民间的意愿是可以表达的。我不知道郁老师在这个问题上怎么看呢?

郁:我们在金泽做田野考察的时候就已经发现了,历史上它有这么多庙和桥,桥桥有庙,庙庙有桥,但是现在遗留下来的正式挂牌开放的可能只有三座庙,对吧?总管庙、杨老爷庙和颐浩禅寺,颐浩禅寺是佛教的,另外两个算是民间信仰的。但是有很多桥头的烧香点,老百姓的这种底层记忆是非常顽强,它口口相传,知道历史上这地方有个庙,庙已经被拆掉了,甚至在反迷信、文革的时候,很多庙都被改成公共厕所了,但是那个地方大家还是知道,到时候去拜……我来香汛我来烧香,肯定在这地方,要去上一支香,要祭祀一下,可能很简单,拿一个装水果或者水产的那种泡沫塑料盒填一点土,插一支香。这种让我觉得很惊讶,就它那种民间记忆的顽强,就包括那种所谓反封建在历史上非常彻底,对吧?但是它能够这样地幸存下来。

所以李老师也可以讲讲,它生命力这么顽强,包括经历这么多的反迷信运动,你觉得原因在什么地方?

普济桥旁原有圣堂庙。每到香讯期间,信众也会到这些庙的遗址进香祭祀(王越洲 摄)

李:我是研究思想文化史的,中国的思想文化史,然后我们过来做宗教的话,我发现过去没有发现的问题,以前做思想文化史,我们就说民间是小传统,整个我们的大的叙述是大传统,我们的现代化,我们的整个的儒家思想,包括某种意义上的佛教佛学、道家哲学,这个是大传统,民间的生活,他们保留在习俗当中的是小传统。我有时候觉得翻过来想,如果我从人类学、社会学的角度去看,在基层看,我觉得他们那个是大传统,它很强大,人数多,人多势众。

其实这些人也受过教育的,那个地方是中国文化文脉的传承,它的现代教育也发展很早,所以你也不能说是文化程度过低引起的。其实就是生活,你在那个场域在文化里面你就会发现,他们这样的想法是合理的,这个传承它是通过潜移默化的,通过耳濡目染的,也有家庭的传承,这个就是文化,而且它不是一个“小传统”能够解释的,它其实是一个脉络。我现在甚至倒过来想问题,为什么有《诗经》、《礼记》、《尚书》,这些我觉得是孔夫子那个时代那些读书人、那些儒家根据下面的祭祀生活、信仰生活、文化生活,抽象总结起来的,过去周公制礼作乐不是他凭空想象的,所以你可以看到《诗经》是采风。

所以中国文化的来源在哪里?过去是争论的,到底是官方规定的赋予的,还是读书人、知识分子从民间采摘起来的?我采取五四时候的一个假设:采风说。《诗经》的来源是采风,然后变成了经典,成为经典以后它就固化了,就拿这个东西去衡量老百姓,但是老百姓的整个生活是延续的。你可以发现,有些祭祀的方法,摆放的方法是从《礼记》里面来的,但是老百姓不知道。比如说供桌,你不能放到庙里面的,不能有屋顶,要在外面,因为气息、灵魂、魂魄、鬼神在露天的地方是很容易跟天地沟通的,所以它的供台、供桌是放在外面的。那么这种祭祀的方法可以说是原理,3000年以前的《诗经》时代,跟现在的时代是有联系的,它既是生生不息的,也是绵延不断的。甚至我就觉得民间是大传统,知识分子是小传统。

文章来自微信公众号:回响编辑部(ID:huixiangjf),作者: JiFeng Bookstore

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论